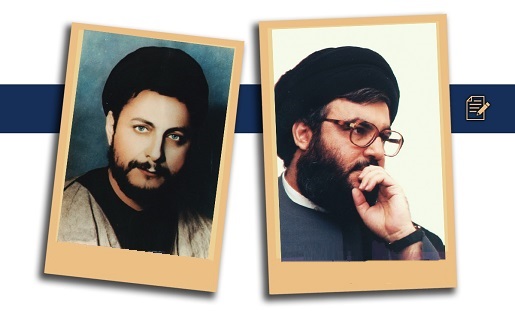

خاص الاجتهاد: يمثّل الإمام موسى الصدر والسيد حسن نصر الله شخصيتين بارزتين ومحبوبتين ومؤثرتين في التطورات السياسية للعالم الإسلامي، وقد شهد كل منهما مصيراً مأساوياً نتيجة سنوات من المقاومة والدفاع عن حقوق المظلومين في وجه الاحتلال والقتل على يد الكيان الصهيوني؛ أحدهما عانى من الاختطاف وسنوات من الغياب، والآخر نال الشهادة.

ورغم أن هاتين الشخصيتين تنتميان إلى عصرين وزمنين مختلفين، إلا أنهما يلتقيان في العديد من العناصر والمقومات البارزة، مع وجود بعض الفوارق بالطبع.

النص التالي هو استعراض لأوجه التشابه والاختلاف بين الإمام موسى الصدر والسيد حسن نصر الله.

لقد كانت شخصية ومواقف السيد موسى الصدر، منذ القدم ومنذ فترة حضوره ونشاطه في لبنان، مسرحاً للخلافات الحادة (شجارات حيدري – نعمتی) بين العديد من مريديه ومعارضيه، وما زالت هذه التجاذبات مستمرة حتى اليوم، بل ربما ازدادت حدة وتلونت بأصباغ جديدة. إنّ خوفي هو أن أقع أنا أيضاً في هذا الفخ وأن أجد نفسي منحازاً إلى فريق ‘الأزرق’ أو ‘الأحمر’ في هذه المباراة السطحية والعبثية (في إشارة إلى الانقسام).

الشيء الوحيد الذي يمنحني الشجاعة والجرأة للكتابة هو هذا الوعي الذاتي. وإلا فإنني، كالكثيرين غيري، أمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مشجع في هذا الملعب: فمجال الدراسة التقنية والتعامل مع عالم الرياضيات وعالم الصفر والواحد الرقمي يجعل المرء، لا إرادياً، يميل إلى التفكير الصفري-الواحدي واختيار ‘إما الكل أو لا شيء’؛ لأن حاصل ضرب اثنين في اثنين في هذا المجال هو أربعة لا غير. وهذه الخاصية نفسها هي التي جعلت كوادر العديد من التيارات الراديكالية في جميع أنحاء العالم، وحتى في إيران، من منظمة مجاهدي خلق إلى داعش، من خريجي العلوم التقنية. أما مجال العلوم الإنسانية فهو مجال آخر: إنه مجال الاقتراب من الحقيقة والوصول إلى الإجابة، دون ادعاء امتلاك الحقيقة ذاتها؛ إنه مجال البحث في محيط الحقيقة قدر الإمكان والطاقة، وفي الوقت نفسه الإقرار بأن الجواب الأصيل قد يظل خارج متناول يدي.

لم أكن يوماً جزءاً من طرفي النقيض: المعارضين الحاقدين أو العاشقين المُغْرَمين بالإمام الصدر. ربما لأنني لم أعاصره: فلم أكن من تلك الفئة التي اختتمت أقصى تحقيقاتها عنه بالاطلاع على قسيمة راتبه في السافاك (جهاز الأمن الإيراني البائد)، وقضت الخمسين عاماً التالية من حياتها مرتاحة الضمير باتهامه بالعمالة للساڤاك، وفسّرت جميع أفعاله وسلوكياته ونشاطاته من هذا المنظور الضيق فحسب. كما أنني لم أكن من العشّاق والمُريدين الذين أفنوا أعمارهم في البحث عن الفروقات الدقيقة والضيقة بين فكره وبين فكر قامات أخرى كالإمام الخميني وبهشتي وخامنئي ومطهري…، ومن خلال ذلك، نحتوا منه صورة مثالية وخالية من العيوب، ورمزاً للسلام الشامل يروق للجميع. لا أراه عميلاً للصهيونية وأمريكا كما يفعل بعض من ينسبون أنفسهم للخميني الكبير، ولا كنت أبحث بالمجهر، كبعض مريديه، عن ألف سبب دقيق وناعم لتخطئة الخميني وتلامذته، ورفع الصدر كنموذج لا نظير له في قيادة المجتمع الحديث. لا أعتقد أن هذا المقال سينفع أياً من هاتين المجموعتين، المؤيدة والمعارضة. لكن ربما يكون مفيداً للشباب الباحث عن الحقيقة، الذي لا يسعى إلى تبرئته أو تقديسه الأعمى. آمل أن يكون كذلك.

نظرة سريعة على مشروع الإمام موسى الصدر في لبنان

وصل الإمام موسى الصدر إلى لبنان في وقت كان فيه ابن عمه، محمد باقر الصدر، قد وضع للتو حجر الزاوية لمشروعه الإسلاموي، وهو تأسيس حزب إسلامي تحت اسم “حزب الدعوة”. جاء ذلك بعد أشهر قليلة من انقلاب عبد الكريم قاسم على العائلة المالكة في العراق وتحويل نظام الحكم إلى جمهوري. كان قاسم محسوباً على المعسكر الشيوعي، وكان الخوف من انتشار وتغلغل الشيوعية بين شباب الدول الإسلامية هو الهاجس الأكبر لعلماء ومصلحي تلك البلدان.

لكن في لبنان: كان الهيكل الاجتماعي والثقافي للشيعة في تلك السنوات ضعيفاً جداً، فعلى الرغم من جهود المصلحين السابقين مثل السيد محسن الأمين والسيد عبد الحسين شرف الدين ويوسف ورشيد بيضون، وسعيهم لتنظيم الوضع التعليمي والاجتماعي والثقافي للشيعة، ظل أفراد هذه الطائفة يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في المجتمع اللبناني.

في هذه الظروف، وعندما وصل السيد موسى إلى لبنان، بدأ مشروعه من المرحلة الاجتماعية، أي بمعالجة الوضع الاقتصادي لشيعة جنوب لبنان، على عكس ابن عمه محمد باقر، الذي بدأ عمله في العراق من المرحلة الثقافية ضمن مجتمع شيعي متجانس نسبياً في جنوب العراق. فقد كان الإمام الصدر يعتقد أن أي نشاط ثقافي في ظل الفقر والبؤس الذي يعيشه شيعة الجنوب هو “نشاط تَرَفِيّ وكمالي”.

لم يكن هذا هو الاختلاف الوحيد بين مشروعي ابني العم في العراق ولبنان: كان السيد محمد باقر الصدر يفكر في بناء كادر من النخب الشيعية خلال مرحلة ثقافية، ليتبعها بمرحلة سياسية وعسكرية بمساعدة هذه النخبة للوصول إلى “الحكومة الإسلامية” في العراق. في حين كان السيد موسى الصدر، نظراً لطبيعة المجتمع اللبناني المتعدد المذاهب والأطياف، يهدف إلى القيام بحركة إصلاحية (وليس تغييرية، كما كان يطمح ابن عمه) لرفع مستوى الشيعة الاجتماعي والثقافي والسياسي، ووضعهم في المكانة التي تليق بهم داخل هذا البلد، ليس أكثر.

التنافس المنهجي: الإصلاح مقابل التغيير

بعد تسع سنوات من حضور السيد موسى الصدر في لبنان، وبينما كان يستعد لإطلاق الخطوة الثانية من مشروعه، وهي الخطوة السياسية، بتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، عاد اثنان من تلاميذ ابن عمه آية الله السيد محمد باقر الصدر، وهما من أصل لبناني، من العراق ليبدآ مشروعهما الموازي في لبنان. هذان العالمان الجديدان هما السيد محمد حسين فضل الله، وبعده بفترة وجيزة الشيخ محمد مهدي شمس الدين.

كان الوافدان الجديدان قادمَين من أجواء مختلفة تماماً في العراق ومن محيط السيد محمد باقر الصدر، ولم يكن لديهما قناعة كبيرة بمشروع السيد موسى الإصلاحي. كان هذان العالمان يسعيان لتطبيق مشروعهما التغييري، المتمثل في إنشاء حركة متجذرة في “الإسلام الحركي” على غرار منهج السيد محمد باقر الصدر في لبنان.

لهذا السبب، لم يتفقا في البداية مع السيد موسى على تأسيس المجلس الأعلى، بل كانا من معارضي تشكيل مثل هذا المجلس في المجتمع الشيعي. ولكن بعدما شاهدا قوة وحجم واتساع حركة السيد موسى، انضما إليها تدريجياً، مع الاحتفاظ ببعض التحفظات والاحتياطات. ووصلت هذه المشاركة إلى الحد الذي جعل شخصية مثل السيد محمد مهدي شمس الدين، الذي كان من أشد المعارضين للسيد موسى ولتأسيس المجلس الأعلى، يصبح بعد أربع سنوات نائباً أو خليفة للسيد موسى في هذا المجلس.

من وجهة نظر هذين العالِمَين وتلاميذهما، كان مشروع السيد موسى يعاني من نقطة ضعف جوهرية: وهي كونه تياراً إصلاحياً لا تغييريًا، وتبعاً لهذا، لم يولِ عنصر الثقافة الإسلامية الحساسية اللائقة. كانوا يرون العدد الكبير من الشباب الشيعي العلماني الذي كان يلتف حول الإمام الصدر، ويضطلع كل منهم بمسؤولية حسب قدرته، ولذلك كانوا مُمتعِضين من هذا المشهد. ولكن بما أن حركة الإمام الصدر كانت التيار الرئيسي المنتشر في الساحة الشيعية اللبنانية، فقد انضموا إليها لتوجيهها إلى المسار الصحيح وفقاً لزعمهم، ولإزاحة ثقل هذا التيار من التيار العلماني نحو التيار المتديّن.

الفراغ العسكري في كلا المشروعين

بصرف النظر عن الأحداث الجارية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي والسياسي للطائفة الشيعية، كان هناك تطور آخر أثّر على المجتمع الشيعي في لبنان، وهو نقل مكاتب الحركات الفلسطينية، بما في ذلك “فتح”، من الأردن إلى لبنان وتفعيل عمل الفدائيين الأعضاء في هذه التنظيمات بالبلاد، بدءاً من أوائل سبعينيات القرن الماضي.

في ذلك الوقت، كان قد مر عشر سنوات على نشاط السيد موسى الصدر، وسنتان على نشاط حزب الدعوة السري في لبنان، ولكن ظلّ الفراغ قائماً لوجود حزب يمارس النشاط المسلح ضد إسرائيل. فلم يكن لدى لا السيد موسى ولا حزب الدعوة أي مكان مخصص للنشاط العسكري وتدريب الأعضاء ضمن مشروعيهما.

وهكذا، فإن العديد من الشباب المسلم اللبناني، الذي كان محبطاً ومتأثراً بهزيمة العرب في حرب عام 1967، انضموا فوراً إلى معسكرات “فتح” في لبنان وسوريا، أو التنظيمات المرتبطة بها في المدارس والجامعات اللبنانية. كانت “فتح” في ذلك الوقت هي المكان الوحيد الذي يتيح لهم مجال النشاط المسلح. وبهذه الطريقة، تشكّلت حلقة أخرى من الشباب الشيعي لم تكن لها صلة بأي من تيار حزب الدعوة أو السيد موسى الصدر، بل كانت على ارتباط وثيق بتنظيم “فتح”.

أثار انضمام هؤلاء الشباب إلى “فتح” قلق الناشطين الشيعة من عدة جوانب، وكان أهمها هو اختلاط هؤلاء الشباب بأعضاء الماوية والشيوعيين وغيرهم من الأحزاب اليسارية والإلحادية الموجودة ضمن “فتح”، واحتمال انجرافهم نحو تلك الأفكار.

ولكن من الغريب أن الإمام الخميني، الذي كان منفياً في العراق آنذاك، كان قد أجاز قبل ثلاث سنوات، عبر فتوى مثيرة للجدل، صرف الوجوهات والأموال الشرعية لمساعدة “فتح”. وبعد وصولهم إلى لبنان، رحّب بهم السيد موسى الصدر أيضاً.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد: فمع بدء هجمات هذه المجموعات على مناطق في فلسطين المحتلة، قامت إسرائيل رداً على ذلك بقصف القرى في جنوب لبنان والمخيمات الفلسطينية في جميع أنحاء لبنان، بهدف إثارة استياء الأطياف اللبنانية المختلفة ودفعهم إلى الرد على الفلسطينيين وأفعالهم. وهذا ما حدث بالفعل.

وهكذا، وجد السيد موسى الصدر نفسه هدفاً للاعتراض واللوم في وقت واحد من قطاعات من الطائفة الشيعية في الجنوب، والحكومة اللبنانية، والأحزاب المسيحية اليمينية في البلاد.

ومما زاد الطين بلة هو الانتهاكات وعدم الانضباط التي ارتكبها بعض الفدائيين الفلسطينيين في المناطق الشيعية الجنوبية، مما وضع السيد موسى تحت ضغط أكبر من قاعدة مؤيديه الشيعة بسبب دعمه للفلسطينيين. حتى اندلعت شرارة الحرب الأهلية اللبنانية بين الفلسطينيين وحزب الكتائب المسيحي، لتشعل نار الغضب المتراكم بين الأحزاب المسيحية والحكومة اللبنانية من جهة، والجبهة الوطنية اللبنانية المكوّنة من الأحزاب المؤيدة للفصائل الفلسطينية و”فتح” من جهة أخرى، لتبدأ بذلك الحرب الأهلية.

ظلّ المشروع الفكري للسيد موسى الصدر حتى هذه المرحلة خالياً من أي بُعد عسكري. كان الصدر مقتنعاً بأن البشرية المقبلة لا مناص لها من إتقان فن التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وأن ركيزة هذا التعايش هي مفهوم “الإنسان” الذي جاءت جميع الأديان الإلهية لخدمته.

اعتبر الصدر أن لبنان يمثل مختبراً فريداً لتجربة التعايش هذه، وكان هدفه هو إنتاج نموذج عملي لهذا التعدد والانسجام من قلب المجتمع اللبناني ليُقدم كـ أطروحة للمستقبل العالمي. ولتأكيد هذا المبدأ، عندما عُرض عليه تفقد جيش شكّله شباب من الطائفة السنية بقيادة أحمد الخطيب، أعلن الصدر صراحة موقفه بأن: “إذا أراد الشيعة في لبنان أن يسيطروا على المجتمع بتشكيل جيش خاص بهم، فسوف أكون أول من يقف ضدهم”.

هذا المنهج يفسر إصراره الكامل على إطفاء لهيب الحرب الأهلية. وكان استثناءه الوحيد هو إسرائيل: هذا النظام العنصري الذي يتناقض فعلاً وقولاً مع مبدأ المساواة والأخوة الإنسانية، ولهذا وصفه بالشر المُطلق. وقد عبّر عن موقفه المتطرف ضده بالقول: إذا وقف إبليس في طرف، وإسرائيل في طرف آخر، فسأقاتل إسرائيل إلى جانب إبليس!

تأسيس “أمل”: عندما فرض الواقع العسكري نفسه

غير أن هذه الرؤية والنهج كانا خاصين بالإمام الصدر وحده، ولم يحظيا بالكثير من المؤيدين بين الأحزاب المسيحية والمسلمة والدرزية في لبنان. فلعدة قرون، كانت طوائف لبنان قد خاضت حروباً ضد بعضها البعض حتى آخر جندي حي، وكانت أحاديث التعايش السلمي تُعتبر مجرد مجاملة عابرة ونظرة “سياحية” أو “نخبوية” ومؤقتة للمجتمع اللبناني، أكثر من كونها حقيقة واقعة. كان موسى الصدر مصمماً على تحقيق هذا الحلم بأي ثمن.

ومع ذلك، وكما ذُكر، كان لهذا الحلم عدو جدي في الخارج اسمه إسرائيل، وأعداء داخليون جديون يُسمّون أذناب إسرائيل في الداخل. وهكذا، شقّ الحديث عن خطر إسرائيل طريقه إلى أدبيات السيد موسى بعد فترة قصيرة من حرب عام 1967، ليُتوّج في النهاية بتأسيس حركة مسلحة لكنها سريّة في عام 1974 تحت اسم “أمل”.

لم يكن السيد موسى يعتزم الإعلان عن هذه الحركة، ولولا الانفجار الذي أدى إلى كشفها، ربما ظلّت طي الكتمان لوقت طويل. لكن انفجار لغم مضاد للدبابات في معسكر تدريب عين البنية واستشهاد عشرات الشباب الشيعي الأعضاء في الحركة، لم يترك للإمام الصدر خياراً سوى الاعتراف بوجودها. وفي مراسم الإعلان عن تأسيس حركة أمل، أكد الصدر أن الهدف من تأسيسها ليس إذكاء الصراعات الداخلية أو التدخل لصالح حزب ضد آخر، بل محاربة إسرائيل، وقال: لن تستخدم “أمل” سلاحها إلا ضد إسرائيل.

إن تأسيس حركة أمل، سواء بقصد أو بغير قصد، أدى إلى إثارة نوع من المنافسة بين الصدر والأحزاب اللبنانية المختلفة. والسبب هو أن هذه الأحزاب، لا سيما اليسارية، وحتى بعض الأحزاب المسيحية اليمينية، كانت تستمد قاعدتها العسكرية من الشباب الشيعي. وها هي الآن تجد أمامها منافساً قوياً بوجود “أمل”.

بهذه الطريقة، انجرف موسى الصدر إلى دوامة الخلافات الداخلية اللبنانية دون أن يريد أو يخطط لذلك. وبالتأكيد، كان الصدر وحيداً في خضم هذه الأحداث؛ لأنه لم يكن لأي من التيارات الشيعية الأخرى، مقارنةً بالحركة التي أطلقها، الوزن والمكانة التي تجعل أحداً يتوقع أو يطالبها بإعلان موقف.

كان رد الفعل الرسمي الأولي على تشكيل “أمل” هو اتهام الصدر من قِبل تيارات مختلفة. لكن كانت هناك أيضاً تيارات أكثر دهاءً حاولت التسلل إلى داخل “أمل” لمعرفة تفاصيل نشاط وأهداف الحركة. وكانت جماعة “فتيان علي” مثالاً على هذه التيارات: مجموعة سعت إلى تشويه سمعة “أمل” من خلال نسب نفسها إليها، وارتكاب تجاوزات كالاعتداء على مناطق مسيحية وانتهاك الأعراض في ذروة الحرب الأهلية.

الخاتمة: مبادئ الصدر ومصيره التراجيدي

على الرغم من كل الضغوط التي تعرّض لها السيد موسى الصدر من قِبَل الأصدقاء والأعداء والمعارضين، لم يتنازل أبداً ولم يتهاون في ثلاثة محاور رئيسية. أولاً: لم يرضَ قط بتجاهل بقية طوائف لبنان على حساب دعم الشيعة. ثانياً: رفض بأي ثمن أن يصطف شيعة لبنان في مواجهة المقاومة الفلسطينية الموجودة في البلاد، حتى لو كلّفه ذلك خسارة جزء من قاعدته الشعبية وتعرضه لضغوط سياسية هائلة. وأخيراً: سخّر كل طاقته وقدراته في سبيل محاربة إسرائيل.

إلا أن الزمن والقدر لم يكونا في صفّه تماماً: فقد أقدم على تأسيس “أمل” في وقت لم يكن لديه فيه مجال واسع للمناورة، وكان داعموه الماليون واللوجستيون ينظرون إليه كـ “قوة بالوكالة” لتنفيذ أهدافهم في لبنان، وليس كقوة مقاومة وطنية تسعى لمحاربة إسرائيل.

كانت المأساة الأخرى أنه لم يُكتب له البقاء في لبنان حتى انتصار الثورة الإيرانية. وفي رحلته إلى ليبيا، دفع ثمن صموده أمام الأجندات الأنانية للزعيم الليبي؛ معمر القذافي، الذي كان ينظر إليه ولتنظيمه كقوة وكيلة أيضاً، فكان مصيره الاختفاء.

تكوين “حزب الله”: ثمرة الانفعال والتجارب المتعددة

لم يكن “حزب الله – المقاومة الإسلامية في لبنان” مشروعاً بمبادرة ذاتية على غرار مشروع السيد موسى الصدر، بل كان رد فعل وُلد نتيجة الغزو الذي شنه الجيش الصهيوني على لبنان عام 1982. لكن هذا التنظيم حالفه الحظ بنيل دعم إيران الثورة منذ اللحظة الأولى.

كان هذا هو أول فرق بينه وبين “أمل”: حيث حظي بدعم راعٍ لا يعتبره مجرد وكيل لتنفيذ أجندته في لبنان.

أما الفرق الآخر، فهو أن “حزب الله” تشكّل من حصيلة تراكمية للخبرات؛ فقد ضمّ في صفوفه من أمضوا سنوات في تشكيلات مختلفة كحزب الدعوة، وحركة أمل، ولجان العمل الإسلامي، وحتى مجموعات نشطة لكنها غير معروفة مثل “أولاد مكتبة الشياح” (مكتبة الشهيد مطهري لاحقاً). هذا المزيج جلب معه إلى “حزب الله” تجارب عسكرية، وثقافية، وسياسية، ومهارات اجتماعية.

لم يستطع أي عامل في السابق توحيد هذه الطاقات المتنوعة والقديرة: لا جاذبية الإمام موسى الصدر ومصطفى شمران في “أمل”، ولا توجيه الكبار مثل فضل الله وشمس الدين في “الدعوة”، ولا الإثارة العسكرية التي وفرتها دورات “فتح” بقيادة عرفات. وحده شيء واحد جمع هذا التشكيل: قوة “ولاية الفقيه” والكاريزما الروحية والجهادية لشخصية الإمام الخميني.

الخميني وولاية الفقيه: توحيد الشباب وتحدي النفوذ السوري

كل هذا حدث رغم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب لم يكن لديهم أي معرفة بالإمام الخميني قبل انتصار الثورة، وحتى الطلاب اللبنانيون الذين كانوا يدرسون في حوزة النجف لم يسمعوا عنه سوى اسمه. ومع ذلك، وجد هؤلاء الشباب، قبل فترة وجيزة من انتصار الثورة، رجلاً يجمع في ثورته جميع المشاريع السياسية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والدينية، وباختصار كل ما كانت تحمله التنظيمات اللبنانية مجتمعة.

وهكذا، انضموا إليه دون تردد. وبالطبع، لم يكن للسيد محمد باقر الصدر، مرجع تقليد معظم هؤلاء الشباب المتدينين، دور ثانوي في ذلك؛ عندما قال لهم: “ذوبوا في المرجعية الصالحة كما ذاب هو في الإسلام.”

لم يقتصر تأثير الإمام وفكرة ولاية الفقيه على هؤلاء الشباب: فقبل الغزو الإسرائيلي بقليل، وفي المؤتمر الرابع لحركة أمل، وبعد انتخاب الأعضاء نبيه بري رئيساً جديداً للحركة، وبناءً على دعوة من نائب الرئيس السيد حسين الموسوي، وقف الجميع في قاعة المؤتمر وبايعوا الإمام الخميني كـ “ولي فقيه”.

لكن هذا الحدث البسيط أثار استياء عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري، لدرجة أنه عاتب نبيه بري على هذا القرار في أول لقاء لهما، قائلاً كلاماً معناه: “هل تظنون أننا جسر للعبور نحو طهران؟ سوريا ليست جسراً لعبور “أمل” باتجاه إيران!” هذا التصريح أشار بوضوح إلى أن الهيئة التنفيذية الحاكمة للبنان من قِبل سوريا (المكونة من حكمت الشهابي، غازي كنعان، وعلى رأسهم عبد الحليم خدام) لم تكن مرتاحة أبداً لتغلغل فكرة ولاية الفقيه في لبنان، ورأت فيها تحدياً لسيطرتها على “أمل” ونفوذها في الطائفة الشيعية بالبلاد.

الدروس والتجارب: إرث الصدر في فكر نصر الله

استفاد حزب الله، سواء قبل تولي السيد حسن نصر الله لمنصب الأمين العام أو خلال قيادته، من العديد من الدروس والتجارب من حقبة السيد موسى الصدر وطبّقها. من بين هذه التجارب، كان عدم الاعتراف بإسرائيل، هذا “الشر المطلق”، تحت أي ظرف وبأي ثمن.

أول علامات ظهور هذه الواقعية المثالية على طريقة موسى الصدر تجلّت في انشقاق العديد من أعضاء “أمل” عن الحركة، نتيجة لمشاركة رئيسها في اجتماع قادة الطوائف والأحزاب اللبنانية بعد وقت قصير من الغزو الإسرائيلي للبنان. لقد رأوا في ذلك تراجعاً عن مبادئ الإمام الصدر تجاه إسرائيل.

الدرس الثاني كان تجنّب المشاركة في “حرب المخيمات” عام 1985: فعندما انخرطت حركة “أمل” بكل قوتها في قتال الفلسطينيين المقيمين في المخيمات اللبنانية، رفض حزب الله، رغم الضغط الهائل الذي تعرّض له، أن يسجّل في ذاكرته حرباً ضد الفلسطينيين في لبنان، وذلك للسبب ذاته الذي كان لدى الإمام الصدر.

أما التطورات اللاحقة والأكثر أهمية، فحدثت في عهد الأمانة العامة للسيد حسن نصر الله. أولها كان الانفتاح الذي أبداه حزب الله تجاه بقية الأحزاب اللبنانية بعد انتصاره في حرب الأيام الستة عشر عام 2006 (حرب تموز/يوليو). حيث وافق الحزب لأول مرة على الاعتراف بالعلم اللبناني والنشيد الوطني للبلاد، واللذين كانا يُعتبران حتى ذلك الحين رمزاً للمارونية السياسية، وأقام علاقات مع جميع الأحزاب اللبنانية. كان هذا التطور حدثاً لو شهده الإمام الصدر لـ سُرّ به أيّما سرور.

من التحرير إلى المصالحة: عفو 2000 وتعديل عقيدة الحكم

تمثل الإنجاز اللاحق في إنهاء دوامة الثأر الطائفي بعد التحرير في عام 2000. فبدلاً من الانتقام، قام الحزب باعتقال أفراد جيش لحد المرتزق، ورغم فداحة الجرائم التي ارتكبوها بحق شيعة الجنوب طوال 18 عاماً، إلا أنه تسامح معهم وسلمهم للجيش والقضاء اللبناني لإصدار الأحكام. كان هذا العفو الوطني مشابهاً في روحه لتسامح النبي عند فتح مكة.

أما التطور الثالث فكان في إلغاء فقرة من أدبيات حزب الله كانت تدعو إلى إقامة حكم إسلامي في لبنان. فقد حُذف هذا البند من وثيقة الحزب في عام 2009. وقد رأى الحزب أن إقامة نظام إسلامي في بيئة لبنان المتنوعة هو “عملية” طويلة الأمد لا يمكن فرضها، وأرجأ تحقيق هذه الرؤية إلى اللحظة التي يختار فيها الشعب اللبناني ذلك بحرية تامة وبإرادة شعبية، وليس عبر القوة والإجبار. كان هذا القرار بمثابة تأكيد لنهج السيد موسى الصدر الإصلاحي في لبنان، وتمييزاً له عن النهج التغييري في العراق.

الاحترافية في إدارة المقاومة: ولادة “السرايا اللبنانية”

كان التطور اللاحق يتمثل في الاستفادة من تجربة الإمام الصدر عند تأسيس حركة “أمل”. حدث ذلك عندما اتهمت بعض الأحزاب اللبنانية حزب الله باحتكار المقاومة. فلو فتح حزب الله أبوابه للمتطوعين لقتال إسرائيل من جميع الأحزاب والطوائف، لم يكن هناك ضمانة لعدم انهياره من الداخل. أما إذا أغلق أبوابه، فسيُتهم باحتكار المقاومة.

لذلك، ومن خلال استخلاص درس من تجربة “أمل”، فضّل الحزب أن يبقى “مقاومة إسلامية” بدلاً من أن يتحول إلى “مقاومة وطنية” شاملة. وفي المقابل، أطلق مبادرة “السرايا اللبنانية”، أو “كتائب اللبنانيين”، لفتح مجال النشاط للمتطوعين من المذاهب والأحزاب الأخرى ضمن صفوف حزب الله. كان هذا الابتكار حلاً بارعاً؛ فقد أزال الحجة من أيدي المعارضين، وسمح في الوقت نفسه لمتطوعين من مذاهب وأحزاب مختلفة بالمشاركة في المقاومة ضد إسرائيل، طبعاً تحت الإشراف الاستخباراتي والعملياتي لحزب الله.

كان السيد حسن نصر الله محظوظاً بالعيش في زمن لم يُضطّر فيه لمد يد العون إلى داعمين ينظرون إليه كـ “قوة بالوكالة” لتنفيذ مشروعه في لبنان. كما أنه لم يحتج أبداً إلى بذل جهود مضنية لتبرئة نفسه من اتهامات مثل العضوية في الساڤاك (جهاز أمن الشاه في إيران)، أو التعاون مع نظام الشاه، أو لبيان أسباب عدم التوافق مع مشروع السيد محمد باقر الصدر في العراق. ومن هذه الناحية، كان في غاية الحظ.

المصدر: مركز وثائق الثورة الإسلامية

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي