خاص الاجتهاد: لعلّ تَعَدّد العلوم وتشعبها، من أهمّ العوامل التي دَعَت علماء البحث العلمي إلى تقسيم البحوث بغير طريقة، ومنها التقسيم المُعتمد على كمال موضوع البحث أو نقصه، الذي قُسِّم هو الآخر إلى عدة أقسام، أحدها البحوث الكاملة الموضوع والتي قٌسِّمت بدورها إلى قسمين: أبحاث الموضوع، وأبحاث التحقيق(1) .

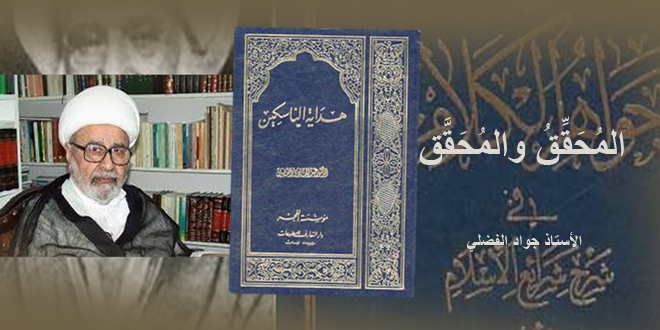

وفي هذه المقالة الموجزة سوف نحاول – قدر الطاقة – تسليط الضوء على القسم الثاني، من خلال قراءة مُختصرة لتحقيق سماحة سيدي الوالد العلّامة الفضلي (المُحَقِّق) لمنسك صاحب الجواهر، الموسوم: هداية الناسكين من الحُجّاج والمعتمرين (2) (المُحَقَّق).

التحقيق في اللُّغة:

التحقيق: مصدر الفعل: حقّ، يحقّ.

والمُحَقِّق: اسم فاعل من حقَّقَ. وهو مَن يُحقِّق كتابًا أو نصًّا وَفق قواعد علميَّة.

والكتاب المُحَقَّق: هو الذي صحّ عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه (3).

وأبحاث التّحقيق – بأقصر عبارة – هي: محاولة إحياء كتب التراث.

وأركان التّحقيق، هي: (المُحَقِّق)، و(المخطوط)، و(منهج التّحقيق).

ولهذا أجمع أرباب أصول التحقيق على وجوب تمتع المُحَقِّق بصفات خاصّة، وأنّ منهج التحقيق لابُدَّ أن يكون وفق خطوات علمية – ذُكرت في محلِّها من كتب أصول تحقيق التراث -.

وما شدّني للكتابة حول هذا الموضوع هو شخصيتا مؤلّفه ومُحَقِّقَه، فهما بلا ريب علمان بارزان من أعلام حاضرة النجف الأشرف العلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.

ولا غرابة في ذلك!!

فالمؤلّف هو: (صاحب الجواهر)(4)، مُصنف أكبر موسوعة فقهية إمامية.

والمُحَقِّق هو: (صاحب الدروس)، مؤلّف الموسوعة الفقهية الاستدلالية المتميزة بأسلوبها المنهجي التربوي، الموسومة بـ (دروس في فقه الإمامية).

وكيفما كان سوف نسير مع المُحَقِّق (العلّامة الفضلي) والمُحَقَّق (منسك هداية الناسكين) لنرى مدى التزام المُحقِّق بشروط التحقيق، وهل يتمتع بصفات المُحَقِّق، ومدى سلوكه خطوات المنهج العلمي في التحقيق.

شروط التحقيق:

من أهم شروط التحقيق المتفق عليها، الشرطان التاليان:

1. أن يكون المخطوط غير مُحقق من قَبل.

2. أن يكون تحقيق المخطوط ذا فائدة علمية.

إخال أنّ الشرط الأوّل لم يشكل أي صعوبة بالنسبة لشخص مثل العلّامة الفضلي فهو ابن النجف، والعارف بمكتباتها وما يصدر عنها من دراسات وتحقيقات.

وما أود الإشارة له هنا هو أنّ للعلّامة الفضلي ثلاث تحقيقات لها علاقة بموضوع هذا التحقيق – وأعني بها – تحقيقه لثلاثة من مواقيت الحجّ، وهي: يَلملم والجُحفة وقرن المنازل (5).

أمّا بالنسبة إلى الفائدة العلمية، فلا يخفى أنّ التجديد في كُتب المَناسك يُعد ضرورة مُلحة إن لم يكن واجباً، نظراً لتغير كثير من معالم الحجّ سنوياً (6).

صفات المُحَقِّق:

لعلّ من أبرز صفات المُحَقِّق المنصوص عليها في مصنفات أصول تحقيق التراث، الصفات التالية:

1. المعرفة التامّة بخطوات التّحقيق: إذا ما علمنا أنّ المُحَقِّق هو تلميذ المحقّق الكبير مصطفى جواد(7) ، وأنه اوّل مَن دَرّس مادة تحقيق المخطوطات لطلبة قسم المكتبات في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز، وأنّ كتابه المعنون: (أصول تحقيق التراث) يُعد من أفضل ثلاثة كتب عربية في مجال تحقيق النصوص (8)، فلا يعود بعد ذلك معنى للبحث في معرفة المُحقِّق بخطوات التحقيق.

2. تخصص المُحَقِّق في موضوع التحقيق: لا أراني هنا بحاجة لبيان هذا الامر فالعلّامة الفضلي (قدس) من أشهر فقهاء الإمامية المعاصرين.

3. الإلمام بعلوم اللُّغة العربية: لا يخفى أنَّ العلّامة الفضلي (رضوان الله عليه) أحد أبرز نُحاة العرب المُعاصرين، ومصنفاته النّحوية التي فاقت العشرين تشهد بهذا، وبالأخص كتابيه: (دارسات في الإعراب)، ورديفه (دراسات في الفعل) اللذين ضمّنهما رأيه في غير مسألة نحوية، ومنها رأيه في نظرية العامل في النحو (9).

يقول أستاذ مادة النحو في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمد خضر عُرّيف في سياق حديثه عن شخصية العلّامة الفضلي: ((عَلَم من أعلام العربية في بلادنا ومفخرة من مفاخرها وأمثاله من العلماء جديرون بأن يقدَّر حقّهم وفضلهم وحقيقون بكلِّ التكريم والعرفان)) (10).

4. الأمانة العلمية: المراد من الأمانة العلمية هي أن ينسب المُحَقِّق كُلّ ما ينقله أو يقتبسه من نصوص إلى أصحابها دون زيادة أو نقص، وهو ما قام به المُحَقِّق بأمانة ودقة.

فقد نَسَبَ جميع ما اقتبسه من كتابي المُقدَّم البلادي، (معالم مكّة التاريخية والأثرية)، و(مُعجم معالم الحجاز) – على سبيل المثال – لصاحبهما، كما نَسَبَ جميع الآراء الفقهية الواردة في التحقيق لأصحابها.

5. انسجام رغبة الباحث واهتمامه مع موضوع البحث: سأكتفي هنا باقتباس نصّ من مقدمة التحقيق، يشير إلى مدى انسجام رغبة المُحَقِّق واهتمامه مع موضوع البحث.

يقول المُحَقِق (رضوان الله عليه): ((وكانت لِي مع المطابقة المشار إليها قصة كان فيها شيء غير قليل من العناء، وذلك أنّني بعد أنْ خرجتُ من (مجتمع الجواهر)، وطوّفت هنا وهناك، شطّت بي الدار – بعد لأي- إلى موطن بعيد عن ذلكم المجتمع الذي نَشأتُ فيه وتفاعلتُ مع أجوائه الثقافية أخذاً وعطاء حتّى كنتُ منه وكان منّي، ونأى بي المسار في موطني الجديد عن الفكر الذي عشتهُ فيه وتمثلتهُ دَماً يجري في العروق، يبني الذهنيَّة فيُحيي العاطفة وَيمد السلوك.

فكان أن كُنتُ (رهين الغُربتين) – أعني بهما المجتمع وَالفكر- فعدّتْ لا الجواهر عندي ولا أنا قريب منها.

فماذا أصنعُ والمطابقة لا بُدّ منها ولا مناص عنها للتوثيق – أو بالأصح للتأكُد – من نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وللاستفادة من الجواهر في التحقيق والتعليق أيضاً.

فرأيتُ اختصاراً للوقت واقتصاراً على الدعة أنْ أُتلفنُ إلى بعضِ الأَفاضِل الأعزةِ في الأحساءِ لعلّي أجد الجواهر عندهم أو علّهم يجدونها عند مَنْ حولهم فيستعيرونها لِي مدّةٍ تكفي للمطابقة والمراجعة وتفي بهما. وطلبوها من بعضِ ذوي القربى فكان أنْ شَحتْ نفسه، روَّضها الله تعالى بالتقوى.

وكانت التلفنة الأخيرة منهم أنهم سيحاولون جلبها من البحرين أو الكويت، ولأنَّ هذا – كما أعلم- من قضاء العجز الذي لا يُرد ولا يُبدل، وطأتُ راحلة سيارتي وسرتُ أقطعُ بيداء الجزيرة مِن البحرِ الأحمرِ إلى الخليجِ الأخضرِ في قَيظٍ ينفذ الحر سموماً كأنها مِن فيحِ جهنّمِ.

وفي وَهج ساحل الذهب الأسود أَنخْتُ الراحلة في القطيفِ ببابِ صديقٍ كريم، فاستعارَ لِي مِن صديقٍ لهُ المُجلدات الأربعة مِن الجواهر الخاصة بالحَجّ، وأحضرها لي – جزاه الله خيراً – في بيتِ سماحة سيدي الوالد المعظم- مدّ في عمرهِ الشريف- بمدينة سيهات، وحُددت مدة الاستعارة بما لا يزيد عن عددِ أصابع اليد الواحدة من الأيام.

وهنا لا بُدّ من الاعتكافِ عن الناسِ والعكوف على الجواهر والهداية للمطابقة للتوثيق والمراجعة للتحقيق والاستنساخ للتعليق.

وانتهى هذا بيومين التهما ليلتيهما… والحمد لله على ما كان وما أنعم به)) (11).

إذا ما تمعنا النظر في هذا النصّ سنجد أنه يُشير بوضوح إلى رغبة واهتمام المُحَقِّق في تحقيق الكتاب، ناهيك عن جمالية النصّ، فهو بلا شكّ منساب في نسق أدبي راقٍ وجميل، وقلَّ ما نقرأ هكذا أسلوباً علمياً أدبياً يسلب العقول بجماله في الكتب الفقهية، ولا غرابة في ذلك فالمُحَقِّق أحد الطلاب العشرة الذين اختارتهم جماعة العلماء في النجف بعناية لتعليمهم وتدريبهم وتكوينهم كُتّابًا إسلاميين نجفيين يكتبون وينشرون الأبحاث والمقالات العلمية في المجلات والدوريات الثقافية بأسلوب أدبي (12) .

كما أنّ النصّ يشير لأهمِّ صفة من صفات الباحث التي التزم بها المُحقِّق، وهي: الأخلاق العلمية التي تعني الصبر والمُثابرة والتواضع واحترام آراء الآخرين وعدم ذكر الأسماء حين النقد.

خطوات التّحقيق:

لعلّ أهم خطوات التحقيق التي ذُكرت في كتب أصول تحقيق النصوص، هي: ضبط نصّ المخطوط، وشرح الكلمات الصعبة والأفكار الغامضة فيه، وإدخال علامات الترقيم عليه، وتخريج الآيات والأحاديث والنصوص الأخرى، وترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في النصّ، والتعريف بالأماكن والبلدان المذكورة في النصّ، وشرح ألفاظ النصّ الغريبة، وتخريج الأشعار، وعمل الفهارس المتنوعة، وغيرها من الخطوات.

والسؤال: هل طبّق المُحَقِّق هذه الخطوات في تحقيقه لمنسك صاحب الجواهر؟

الإجابة على السؤال تقتضي منا اقتباس بعض الشواهد من النصّ المُحقّق.

أولاً: ضبط النصّ:

يقول المُحَقِّق (رضوان الله عليه): ((واعتمدتُ في تقويم النصّ على مراجع التحقِيق المذكورة في مُلحق الكتاب ومن بينها أفدتُ كثيراً من (كتاب الحَجّ من شرح القواعد)(13) للفقيه محمد حسن المُظفر(14) – قدّس سرّه-.)) (15).

ثانياً: شرح الكلمات الصعبة:

شرح المُحَقِّق مجمل الكلمات الغامضة في متن المخطوط، بطريقة وافية وواضحة، من قبيل الكلمات التالية:

• الحُمْلان: – بضم الحاء وإسكان الميم – المتاع وأسباب السفر.

• التَنَوَّق: المبالغة في تجويد الطعام بانتقائه وتصفيفه، وما إلى ذلك.

• السَّويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لِانْسِيَاقِهِ في الحلق.

• العُصْفُر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر.

• الخَطْمِيّ: نبات من الفصيلة الخبازية يدق ورقه يابساً ويتخذ غِسْلاً للرأس.

• الإشعار: وضع علامة مميزة في البُدن بطعنها في شقِّ سنامها الأيمن بحديدة حتّى يدمي ليعرف بذلك أنه هَدْي.

• التقليد: تعليق شيء من نعل أو غيره في عنق الهَدْي كعلامة مميزة ليعلم بها أنه هَدْي.

وفي التفاتة دقيقة فقد بيَّن العلامة الفضلي المدلول اللغوي والفقهي لمفردتي: (التّقيّة) و(لَبَّيْك) بأسلوبه الأدبي المميز، كما شرح الكثير من المصطلحات الفقهية الخاصة بمناسك الحجّ.

ثالثاً: التعريف بالأماكن والبلدان:

استعان المُحَقِّق في تحديد أمكنة المشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومنى) بتقارير صادرة عن الجهات المُختصة في المملكة العربية السعودية، ومصنفات مؤرّخي مكة التاريخية القديمة والحديثة، من قبيل: كتاب أخبار مكة، للأزرقي، وكتاب: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، للفاسي، وكتاب: معالم الحجاز، للمؤرخ عاتق البلادي، وكتاب: المجاز بين اليمامة والحجاز، لـلمؤرخ عبد الله بن خميس، وغيرها.

رابعاً: عمل الفهارس المتنوعة:

قام المُحقِّق بعمل فهارس مفصلة للمُقدمة والمتن والهوامش.

ترجمة مؤلّف المخطوط:

دأب المحققون على إضافة السيرة العلمية لمؤلف المخطوط في مقدمة التحقيق، ولم يشذّ العلاًمة الفضليّ عن هذه القاعدة، فقد ترجم للمؤلف ترجمة وافية ذكراً فيها أساتذته، وتلامذته، ومصنّفاته التي أشاد بها وبالخصوص موسوعة الجواهر، بقوله: ((ويكفيه قدراً أنَّ مؤلّفه صاحب الجواهر أوسع وأضخم موسوعة إسلامية في الفقه)) (16).

حلمٌ تحقق:

بعد هذه الإطلالة السريعة على الجهد الكبير الذي بذله المُحَقِّق في عمله، أود أن أشير إلى أنّ العلّامة الفضليّ (رضوان الله عليه) كان يحلم أن يكون لدى الإماميّة معُجم خاصّ لألفاظ الفقه الجعفري وهو ما عبّر عنه في مقدمة التحقيق، بقوله: ((ولو كان ثمّة كتاب واحد – هو ممّا تفتقده المكتبة الفقهية الجعفرية – وهو: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، لأغنى الغنى المطلوب.

يَستَبْضِعَهُ المُحَقِّق والباحث والدارس، ويُرجع إليه في كلِّ ما يتطلب التعليق والشرح، فيُخفف عن المُعلق عناء شدّ الرحال للتفتيش عن كتاب وآخر، وعن توزيع عينيه ويديه على رفوف المكتبات لسحب هذا الكتاب، أو ذاك، أو استعارة هذه المدونة، أو تلك، وعن مراجعة غير قليل من المعجمات لمعرفة معنى كلمة أو تعريف مفهوم، وعن الرجوع إلى عشرات كُتب الفقه لاستخراج مدلول مصطلح أو فهم مضمون عبارة، أو عشرات كتب الجغرافيا والتاريخ لبيان موقع وحدود موضع، وهكذا)) (17).

وقد تحقق هذا الحلم في عام 1415 للهجرة، على يد الباحث القدير الدكتور أحمد فتح الله التاروتي، الذي بلا شكّ قد بذل فيه من الجهد ما يستحق الشكر والثناء عليه، فـ (صناعة المُعجم) – كما يسميها اللغويون – ليس بالعمل السهل أبداً، والخوض فيها يحتاج إلى معرفة بالعلم وإلمام بمفرداته.

وأخيراً.

بعد هذا التطواف مع المُحَقِّق والمُحَقَّق، أتصور أنّ تحقيق المخطوطات ليس ترفاً علمياً كما قد يظن البعض، بل هو ضرورة وقد تكون مُلحة جداً أحياناً في سبيل إيضاح فكرة ما أو موقف غامض، أو تكملة موضوع ناقص، أو شرح، أو تجديد، أو تطوير لبحث سابق.

وفي ختام هذه الإطلالة على هذا المُنجز لسماحة سيدي الوالد العلامة الفضلي (رضوان الله عليه) لا يسعنا إلّا أنْ نسأله تعالى أن يُثيب المؤلّف والمُحَقِّق على ما بذلاه من جهد طيلة عمرهما الشريف في خدمة الإسلام، وينفعنا بما تركاه لنا وللأجيال القادمة من إرث علمي قلّ نظيره.

الهوامش

1) خلاصة أصول البحث، للأستاذ جواد الفضلي، دار الولاء للنشر، بيروت، لبنان، 2019 م.

2) هداية الناسكين: هو منسك المرجع الشيخ محمد حسن النجفي (رضوان الله عليه).

3) تحقيق النصوص، عبد السلام هارون، ص 42.

4) صاحب الجواهر: هو لقب اشتهر به الفقيه الشيخ محمد حسن النجفي (رضوان الله عليه)، نسبة إلى موسوعته الفقهية الاستدلالية الشهيرة الموسومة بـ: (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام).

5) ينظر: بحوث فقهية معاصرة، للعلّامة الفضلي، مركز الغدير للدراسات، بيروت.

وإكمالاً لما قام به سماحة سيدي الوالد (رضوان الله عليه) قمنا بتحقيق ميقات العقيق في العام 2018م، ونشر التحقيق في مجلةالموسم، ومجلة ميقات الحجّ، وصدر التحقيق مستقلاً عن دار الولاء للنشر في بيروت، 2018م.

6) قمتُ بتحقيق منسك الشهيد الصدر (رض) لذات الغاية.

7) دَرس العلّامة الفضلي مادة تحقيق المخطوطات عند الدكتور مصطفى جواد في مرحلة الماجستير، وكتب حينها تقريراً مختصراً لمحاضراته، وقامت لجنة مؤلفات العلامة الفضلي في العام 2018م بطباعة هذا التقرير على نفقتها الخاصة.

8) عدّ الأستاذ إبراهيم اليحيى (مدير قسم المخطوطات في مكتبة الملك عبد العزيز العامّة بالرياض)، في محاضرة له وتغريدة على صفحته في (تويتر)، كتاب (أصول تحقيق التراث) للعلّامة الفضلي من أفضل ثلاثة كتب في حقلها العلمي.

9) ينظر: جود اليراع، للأستاذ جواد الفضلي، دارة الغريين للنشر، بيروت، 2016م.

10) جريدة الندوة، العدد 9143، الثلاثاء 22 رجب 1409ﻫ

11) هداية الناسكين، العلّامة الفضلي، ص 18 – 19، بيروت، دارة الغريين للدراسات، 2017م.

12) أسس جماعة العلماء المرجع السيد محسن الحكيم عام 1960م، وأشرف على عملها الشيخ محمد رضا آل ياسين. ينظر: المسيرة واليراع، إعداد: جواد وفؤاد الفضلي، مج 1، موسوعة العلّامة الفضلي.

13) قواعد الأحكام: من الكتب المهمّة في الفقه الإمامي الشاملة لجميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، للعلّامة الحلّي المتوفى سنة 726 هجرية، والذي كان محور التدريس والشرح والتعليق وقد أُحصي له قريب من ثلاثين شرحاً.

ومن جملة من شرحه وجعله محوراً لتدريسه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر المتوفّى سنة 1375 هجرية، فقد شرحه شرحاً مزجياً استدلالياً بلسان عربي مبين، فخرج منه الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ والزكاة والخُمس تحت عنوان (الدرر الفرائد في شرح القواعد).

14) محمد حسن المظفر: من أشهر فقهاء الإمامية في القرن الرابع عشر الهجري، صاحب كتاب دلائل الصدق الشهير.

15) ينظر: هداية الناسكين، العلّامة الفضلي، بيروت، دارة الغريين للدراسات، 2017م، ص 21، ط2.

16) ينظر: مقدمة التحقيق.

17) ورد هذا المقترح في مقدمة التحقيق.

تحميل كتاب هداية الناسكين من الحُجّاج والمعتمرين

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي