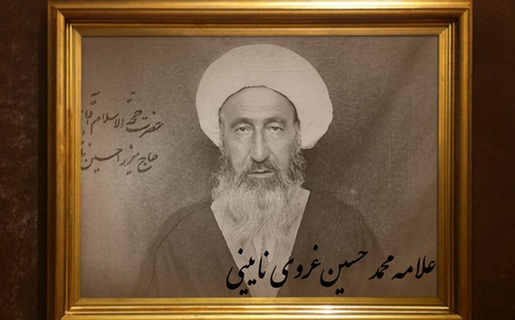

خاص الاجتهاد: العلامة الميرزا محمد حسين النائيني (1255-1359هـ ق)، الذي يُعدّ من أبرز فقهاء الشيعة في عصر الحركة الدستورية (المشروطة)، قد اضطلع بدور لا يُضاهى في التنظير لمبدأ “المشاركة الشعبية الدينية”.

يمكن اعتباره أول مُنظِّر منهجي لـ “فقه السياسة الشيعي” في مواجهة الاستبداد والاستعمار. فقد أرسى، من خلال تأليفه لكتابه “تنبيه الأمة وتنزيه الملة” (1327هـ ق)، الأسس المتينة لحكومة شرعية، مقيّدة بالشريعة، ومبنيّة على مشاركة الأمة.

إن الأوصاف التي ذكرها قائد الثورة المعظم لشخصية وآراء النائيني في كلمته أمام القائمين على مؤتمر النائيني، والتي كانت الأكثر شمولاً أو من بين الأشمل، والمشيرة إلى النقاط الجوهرية في فكره، إنما تدلّ على مكانته الرفيعة وموقعه الطليعي. وقد أظهر النائيني في “تنبيه الأمة” مقاربة تخصصية مُتعدّدة الأبعاد للقضايا الاجتماعية، معتمداً على استدلالات فقهية-حقوقية وكلامية-سياسية.

مكانة ودور العلامة النائيني في التنظير للجمهورية الإسلامية: تداخل الفقه والكلام

في سياق أزمة الحركة الدستورية (1285هـ ق/1908م)، حيث كان العلماء الشيعة مُحاصرين بين استبداد الأسرة القاجارية والنفوذ الاستعماري البريطاني، قدّم النائيني فكرة مستجدة: وهي المزج بين “المشاركة الشعبية/الجمهورية”، التي تقوم على رأي الأمة ورقابتها العامة، وبين البعد “الديني/الإسلامي”، الذي يعني ولاية الفقيه وكون الحكومة مقيّدة بأحكام الشريعة. لقد سمّى النائيني الحركة الدستورية بـ “الثورة الإسلامية الدستورية”، بدلاً من اعتبارها ظاهرة غربية، ورأى جذورها راسخة في القرآن والسنة. هذا الموقف يميّزه عن الفقهاء التقليديين، ويجعله بمثابة جسر فكري إلى مدرسة الإمام الخميني (قدس سره)، الذي أقام الجمهورية الإسلامية على الأساس ذاته لـ “المشاركة الشعبية الدينية”.

النائيني، الذي كان تلميذاً للآخوند الخراساني في قم والنجف، دعم دعاة الحركة الدستورية بفتواه المؤيدة للدستور في عام 1324هـ ق، وألّف كتابه في أوج الاستبداد الصغير. وقد اعتبر الاستبداد بمثابة “الشجرة الخبيثة” (سورة إبراهيم: 27) ووصف الحركة الدستورية بأنها “العلاج” لهذا الداء. لقد أخرج النائيني الفقه من حالة “الجمود والانفعال” وحوّله إلى أداة لإدارة المجتمع. كما قدّم تجديدات في الحقوق الدستورية (مثل الدستور و الرقابة)، وعزا أسباب تخلف المسلمين إلى “الاستبداد والجهل”، بينما ربط تقدّم الغرب بـ”حكم القانون”. هذه الرؤية تجعل المشاركة الشعبية واجباً شرعياً.

الأركان الأساسية لـ “المشاركة الشعبية الدينية”

أقام النائيني نظرية المشاركة الشعبية الدينية على ثلاثة أركان، وهي:

الجمهورية المقيدة بالشريعة: والتي تعني المشاركة العامة للأمة.

الرقابة الفقهية-الوطنية: وهي صمام أمان للحفاظ على الطابع الإسلامي للحكم.

ولاية الفقهاء: وهي النيابة العامة عن الإمام الغائب (عج).

هذا التنظير ينفي الاستبداد، ويُعرِّف السلطة بأنها “ولائية لا تمليكية”، أي سلطة حاكمية لا سلطة ملكية. ويميز النائيني بين نظامين سياسيين: “الاستبداد” (السلطنة المطلقة، المخالفة للشريعة)، و”الدستورية” (الحكومة الانتخابية، المشروعة والدينية).

أ. الجمهورية ومشاركة الأمة: من الانفعال إلى السيادة العامة

يرى العلامة الميرزا النائيني الشعب على أنه “الأمة” (مجتمع إيماني)، التي لها الحق في الشورى، والانتخاب، والمراقبة. ويُشرِّع رأي الأغلبية، مُفسِّراً الحركة الدستورية بأنها تحقيق “الشورى” القرآنية (سورة الشورى: 38): “إن المشاورة مع جميع الأمة، لا مع خاصّة الوالي وبطانته (شورى البلاط)، هي من مسلّمات الإسلام. وأصل السلطنة الإسلامية شورائية” (تنبيه الأمة، ص 53، 56، 79؛ الباب الأول).

هذا الدور يُنقذ الأمة من “العبودية أمام أصحاب القوة” (ص 41؛ المقدمة)، ويوصلها إلى “تحرير الرقاب وصيانة الحقوق الوطنية” (ص 166؛ الخاتمة).

الشواهد الاستدلالية:

يستند النائيني في إثبات وجوب الدستورية، والحرية، والمساواة، ورأي الشعب، إلى الآيات الكريمة (مثل: “وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ”) والأحاديث الشريفة (من الإمام الصادق (ع): “لا حُكْمَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ”) (ص 5-15؛ الفصل الأول). وفي سياق الحكم الدستوري، يُشرِك غير المسلمين في عملية الانتخاب: “حتى غير المسلمين المقيمين في الوطن الإسلامي… لا بُدّ لهم من المشاركة في الانتخابات” (ص 89؛ الباب الأول). هذه الفكرة تجعل المشاركة واجباً شرعياً وأساساً لـ “الرجوع إلى الأغلبية” في سبيل الحفاظ على النظام (ص 80-83).

ب. الرقابة الوطنية والفقهية: ضامن بقاء الحكومة إسلامية

تُعتبر فكرة “الرقابة الوطنية” (رقابة الشعب على الحكومة من خلال البرلمان والفقهاء) في فكر النائيني، ركناً مفصلياً لـ “الدستورية المشروعة”، ولها مكانة محورية في منع الاستبداد. يُؤسّسها النائيني على مبدأ “الشورى” القرآنية (الآية 38 من سورة الشورى) وعلى الفقه الشيعي.

الرقابة الوطنية، في نظره، هي أداة لتقييد سلطة الحاكم، وتعمل على ثلاثة مستويات: الحقوقي (إذن الفقهاء)، المباشر (انتخابات واعتراض الشعب)، وغير المباشر (الأحزاب والصحافة).

ويرى النائيني أنها “المانع الوحيد من تحوّل السلطنة الولائية إلى ملكية مطلقة”: “الرقابة، والمتابعة، والمحاسبة لنوّاب مجلس الشورى الوطني في إقامة الوظائف العامة من قبل الدولة، ومنع أي تجاوز أو تقصير. إن المانع الوحيد من تحوّل السلطنة الولائية إلى ملكية مطلقة هو مبدأ الرقابة والمحاسبة هذا” (ص 15 و 48؛ الباب الأول).

ويشترط النائيني وجود المجتهدين في البرلمان: “من باب مراعاة أقصى درجات الاحتياط، يكفي أن يضم نواب الشعب عدداً من المجتهدين العادلين من أجل تصحيح وإمضاء الآراء الصادرة” (ص 15، 48، 79، 88، 90، 101). وتقوم هذه الرقابة على قاعدة “الأمور الحسبية” (حفظ المصالح العامة): “تصرفات النمط الثاني [الدستورية]… يمكن أن تكتسي لباس الشرعية بصدور الإذن ممن له ولاية الإذن” (ص 47-48؛ الباب الثالث).

هذه الرقابة سلبية (منع الانحراف) ومبنيّة على الأمور الحسبية: “تصرفات النمط الثاني… يمكن أن تكتسي لباس الشرعية بصدور الإذن المذكور، وتخرج عن دائرة الغصب والظلم لمقام الإمامة والولاية أيضاً” (ص 47-48؛ الباب الثالث).

يرى العلامة النائيني أن المنهج الدستوري (المشروطية) يسبق الغرب في أصله ومرجعيته، إذ يستمد جذوره من الإسلام، ويعتبره مُلهمًا للفكر الديني المحلي، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (سورة آل عمران: 159).

ج. ولاية الفقيه

يرى النائيني أن الولاية هي “من قطعيّات المذهب الإمامي”: “ثبوت نيابة الفقهاء والنواب العامّين للإمام العصر (عج) في إقامة النظام وحفظ الممالك الإسلامية هو من أهم الأمور الحسبية…” (ص 15، 41، 46، 79، 98؛ البابان الأول والرابع). ويعتبرها مقتصرة على الأمور الحسبية (مثل الرقابة على الشريعة)، ولكنه يُعدّ المؤسّس لـ “الولاية المطلقة” المعاصرة: “بناءً على أصولنا نحن الطائفة الإمامية، نعتبر هذه الأمور العامة والسياسية للأمة من وظائف النواب العامّين في عصر الغيبة…” (ص 15؛ الباب الرابع).

يستنبط النائيني الولاية من روايات واردة عن الإمام الصادق (عليه السلام) ومن أصول المذهب الشيعي، ويعدّها قطعياً. ويقول في ذلك: إن ثبوت نيابة الفقهاء والنواب العامّين لإمام العصر (ع) في إقامة النظام وحفظ الممالك الإسلامية هو من أهم الأمور الحسبية ومن قطعيّات المذهب الإمامي” (ص 15، 41، 46، 79، 98؛ الباب الأول والرابع).

ويُصنّف النائيني ضمن الأمور الحسبية ما يشمل “حفظ النظام” و”منع ذهاب بيضة الإسلام” (أي: حفظ كيان الإسلام وأصله). ويُوضّح ذلك بقوله: “إن من جملة قطعيّات مذهبنا نحن الطائفة الإمامية هو أننا سمّينا ما نعلم عدم رضا الشارع المقدس بإهماله من الولايات العامّة (الولایات النوعیه) في عصر الغيبة – على مغيبه السلام – بالوظائف الحسبية، وقد اعتبرنا نيابة الفقهاء في عصر الغيبة في ذلك القدر المتيقّن والثابت… لذا، سيكون ثبوت نيابة الفقهاء والنواب العامّين في عصر الغيبة في إقامة الوظائف المذكورة من قطعيّات المذهب” (ص 46؛ الفصل الثاني، المقدمة الثانية).

يرى العلّامة النائيني أن الولاية مقيدة في حيز “الأمور الحسبية” (مثل الرقابة على تطبيق الشريعة وصيانة المصالح العامة) ويشترط لشرعيتها إما “إذن المجتهد” أو مشاركة الفقهاء في المجلس (النيابي). وقد نصّ على ذلك قائلاً: «بناءً على أصولنا نحن الطائفة الإمامية، نرى أن هذه الولايات النوعية والقضايا السياسية الخاصة بالأمة تُعدّ من وظائف النواب العامّين في عصر غيبة الإمام (على مغيبه السلام)» (ص 15؛ الباب الرابع).

ويُطلق النائيني على هذه الولاية وصف “ولائية لا تمليكية” (ص 65؛ الفصل الأول)، أي أنها وظيفة حكم وإدارة وليست حق ملكية واستحواذ.

وبسبب ظروف الحركة الدستورية (المشروطة)، يشدّد النائيني بشكل خاص على “تقييد السلطنة”، حيث يرى: «في هذا العصر من الغيبة، الذي قُطعت فيه يد الأمة عن نيل العصمة، ومقام ولاية ونيابة النواب العامّين في إقامة الوظائف المذكورة مغصوب، وانتزاعه واستعادته غير ممكن…» (ص 41؛ الباب الرابع).

الفقهاء هم ناظرون ومُجيزون للأمور الحسبية، بيد أن الولاية (التي يتمتعون بها) مقيَّدة بالشرع. “في عصر غيبة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، تقع مسؤولية تدبير شؤون المجتمع، وإرساء النظام، وحفظ الدولة، وهي من أهم الأمور الحسبية ومن المسائل القطعية الواضحة في المذهب الإمامي، على عاتق الفقهاء والنواب العامين للإمام.” (أصول النظرية السياسية، ص ٤٨). وقد ورد في موضع آخر: “لزوم نيابة الفقهاء والنواب العامّين في عصر الغيبة في التصدي للوظائف الحسبية.” (الفصل الثاني، ص ١٠٧)، و”إذن المجتهد كافٍ لتحقيق الصحة والشرعية.” (الفصل الرابع، ص ١٤٥).

أما العلامة النائيني، فقد قام بفتواه الداعمة لـ”المشروطة” بإدخال رجال الدين إلى الساحة السياسية، وألَّف كتابه ،تنبيه الأمة، بهدف “دفع اعتداءات الذئاب آكلي البشر” (ص ١٦٦). وقد سمّى الاستعمار “الاستبداد الأفرنجي”، وأطلق على المشروطة اسم “الدولة المشروطة” (أي الحكومة المشروعة)، التي أوجب وحدة الأمّة.

لقد وفّق النائيني بين الحضارة والتجديد وبين الإسلام، واعتبر الاستبداد هو جذر التخلف (ص ١٤١-١٥٣؛ الخاتمة). ونتيجة لذلك، لم يكتفِ النائيني بنفي الاستبداد، بل نظَّر لمفهوم “الجمهورية الدينية”، الذي استمر وتطور من المشروطة إلى الجمهورية الإسلامية، وهذا الدور يجعله نموذجاً للاجتهاد السياسي الشيعي.

دور الجمهورية والشعب في الفقه السياسي للعلامة النائيني

وفيما يخص دور “الجمهورية” والشعب في فقهه السياسي: فبالنظر إلى تجربة المشروطة (التي يسمّيها النائيني “الثورة الإسلامية المشروطة”)، فإن دور “الجمهورية” (أي المشاركة الشعبية المقيدة بالشريعة) و”الشعب” (بوصفه الأمّة المؤمنة والناظرة) يُعدُّ محورياً. إنه يرى المشروطة أصيلة ومتجذرة في الدين، وليست استيراداً غربياً، وقد استغل تجربة “الاستبداد الصغير” لتأكيد ضرورة الرقابة والمحاسبة.

دور الجمهورية

يُعرّف النائيني “الجمهورية” بأنها “المشروطة المشروعة” (المقيّدة بالشريعة)؛ وهي حكومة تستمد شرعيتها من رأي الأغلبية، لكنها تبقى تحت الرقابة الفقهية. إذ يرى أن: “حقيقة السلطنة المجعولة في الإسلام، بل وعند الحكماء والعقلاء، هي ولاية وليست تمليكاً، وتحويلها إلى سلطنة تمليكية هو من البدع الظالمة للطواغيت” (ص ٦٥؛ الفصل الأول). وهو يعتبر أصل السلطنة شورى، حيث يرى أن: “المشاركة العامة تتحقق بالمشاورة مع عقلاء الأمة. والمجلس الشورى الوطني (البرلمان) هو تحقيق هذا الأمر الهام. والمشاورة مع الأمة بأكملها، وليس فقط مع بطانة الوالي وخواصه (شورى البلاط)، هي من مسلّمات الإسلام. فأصل السلطنة الإسلامية شورائي” (ص ٥٣، ٥٦، ٧٩؛ القسم الأول). وقد دفعته تجربة “المشروطة” إلى “الرجوع إلى الأغلبية”: “في حال عدم الاتفاق بين مُنتخَبي الشعب، يجب العمل برأي الأغلبية. إن الرجوع إلى الأغلبية في مثل هذه الأمور ليس بدعة فحسب، بل هو مؤيَّد شرعاً وعقلاً، ويُعدّ واجباً من باب مقدمة حفظ النظام” (ص ٨٠-٨٣؛ القسم الأول).

ثانياً: دور الشعب والأمّة

يرى النائيني الشعب على أنه “الأمّة” (المجتمع المؤمن) الذي يمتلك حق المشاورة، والانتخاب، والرقابة، والأمر بالمعروف: “عبودية الناس تجاه الجائرين مرفوضة ومطرودة في نظر الدين… فقد عبّر عن القهر تحت حكم الجائرين المستبدين بـ ‘العبودية’… وقد هُدي أتباع الدين الإسلامي إلى تخليص رقابهم من هذا الذل” (ص ٤١؛ المقدمة). وتؤكد تجربته في “المشروطة” على الدور الفاعل للشعب في دفع الاستبداد، حيث قال: “تحرير الرقاب، وصيانة الحقوق الوطنية من الاغتصاب، ومنع تعديات الأشرار، ودفع تجاوزات الذئاب آكلي البشر، متوقف على وحدة الكلمة” (ص ١٦٦؛ الخاتمة، المقصد الثاني). ويشترط في وكلاء الأمة (النواب) “الاجتهاد في السياسة… والخلو من الغرض (التجرد)… والغيرة الكاملة” (ص ٨٦-٨٩؛ القسم الأول)، بل ويُشرك حتى غير المسلمين في العملية الانتخابية: “يجب إدخال حتى غير المسلمين المقيمين في الوطن الإسلامي… في الانتخابات” (ص ٨٩؛ القسم الأول).

كان النائيني يرى المشروطة ناقصة لكنها ضرورية؛ استخدمها أداةً لمكافحة الاستعمار، ولكنه بعد ما شهده من انحرافات، شدّد على “علاج جهالة الأمة” و”اقتلاع الشجرة الخبيثة لعبادة الشاه” (ص ١٥٧-١٦٥؛ الخاتمة، المقصد الثاني). لقد حولت هذه التجربة فكره من مجرد نظرية إلى عمل (الجمهورية الدينية) حين تساءل: “في عصر الغيبة الكبرى، حيث الأيدي قصيرة عن الوصول إلى مقام العصمة… أليس تقييد استيلاء الجائرين… واجباً؟” (ص ٦٥؛ الفصل الثاني). وفي الختام، جعل النائيني الشعب محور الحكم الديني، ورأى في الجمهورية وسيلة لتحقيق العدالة الإسلامية، وهي الأداة التي صقلتها تجربة المشروطة.

مكونات “الجمهورية الدينية” في نظرية النائيني

في الفقه السياسي للنائيني (في كتابه: “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، ١٣٢٧هـ)، تُعرَّف “الجمهورية الدينية” (أو المشروطة المشروعة) على أنها حكومة دينية، مشروعة، ومبنية على المشاركة العامة، تنفي الاستبداد وتجعل الشريعة هي المحور.

يُرسّخ النائيني هذا النظام على أساس الفقه الشيعي، والقرآن (مثل آية الشورى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾)، والسنة، ويسمّيه “الحكومة الوَلَائِيَّة” (سلطة ولاية لا سلطة تمليك). ويميز بين نظامين: الاستبداد (المطلق والجائر) والمشروطة (المقيَّد والعادل). وبناءً على هيكل الكتاب (مقدمة، خمسة فصول، وخاتمة)، تُذكر الأركان الأساسية في الفصل الثالث (“لوازم الحكومة المشروطة”)، وهي: المشاورة (الشورى)، والرقابة العامة (الوطنية والفقهية)، والدستور. وتشمل مكوناتها: الجمهورية (مشاركة الشعب)، وولاية الفقهاء (النيابة في الغيبة)، والأمور الحسبية (حفظ المصالح العامة)، والفصل بين السلطات.

١. المشاورة (الشورى): الركن الأساس للمشاركة العامة

يشكّل هذا الركن القاعدة الشورائية للحكم ويُخرج الشعب من حالة السلبية. يعتبر النائيني الشورى من ضروريات الإسلام ويرى أن مجلس الشورى الوطني (البرلمان) هو مظهرها.

يقول: “مشاركة الأمة بأسرها في شؤون الدولة والمشاورة مع عقلاء الأمة، وهو ما يُعبَّر عنه بهذا المجلس الشوروي الوطني العام، هو أساس السَّلطنة الإسلامية (الحكومة المشروطة).” (الفصل الثالث، ص ١١٧-١٢٤).

ويقول في مكان آخر: “إن رُقيَّ الإسلام ونفوذه في صدره الأول كان نتيجة كون السَّلطنة الإسلامية عادلة وشورَوِيَّة (شورائية).” (الفصل الثاني، ص ١١١).

الدور: تُضفي الشورى الشرعية على رأي الأغلبية، وفي حال الاختلاف يُرجع إلى الأغلبية: “في حال عدم اتفاق آراء النواب، يجب العمل على أساس الأغلبية.” (أصول النظرية السياسية، ص ٨٣-٩١).

الرقابة العامة (الوطنية والفقهية): الركن المُقيِّد للسلطة

تحوّل الرقابة السلطة من مطلقة إلى مشروطة (مقيَّدة)، وتتضمن رقابة الشعب (عبر المجلس) ورقابة الفقهاء (الإذن والتنفيذ – إذن وتنفذ). هذا الركن هو الضامن لبقاء الحكومة إسلامية.

يقول: “اللازم الثاني للمشروطية هو تقييد صلاحيات الحكومة عن طريق الرقابة العامة، وهذا لا يتحقق إلا بتعيين قوة خارجية مُسدِّدة ورادعة. وهذه القوة المقيِّدة لصلاحيات الدولة والمُشرِفة عليها… هي نفسها القوة التشريعية، و… الهيئة المُسدِّدة… ويجب أن تكون ذات صلاحيات ومُؤثِّرة.” (الفصل الثالث، ص ١٢١-١٢٤).

قول آخر: “لجميع الناس الحق في المراقبة والإشراف، حتى من جهة الضرائب التي يدفعونها لإقامة المصالح الضرورية.” (الفصل الرابع، ص ١٤٥).

٢. الرقابة: بديل عصمة الإمام في الغيبة: يعتبر النائيني الرقابة والمراقبة على أعمال الدولة بمنزلة شرط العصمة في الإمامة الشيعية” (الفصل الأول، ص ٧٢). وتشمل واجبات النواب (أعضاء البرلمان) الرقابة على دخل الدولة ومصروفاتها (الفصل الخامس، ص ١٦١).

٣. الدستور: الركن الأعظم للمشروطية.

يوفر هذا الركن الإطار القانوني للحكومة ويضمن الفصل بين السلطات. وبدونه، تفقد الرقابة معناها: “القانون الأساسي هو الركن الأعظم للمشروطية، وبدونه تكون المراقبة والإشراف على عمل المتصدين والمسؤولين لا معنى لها” (الفصل الثالث، ص ١٢٢-١٢٣).

قول آخر: “يُولي أهمية قصوى لمبدأ الفصل بين السلطات” (الفصل الثالث، ص ١٢٤-١٢٥).

يُحدد القانون الأساسي واجبات وحقوق السلطات دون تدخل، ويُعدّ مقدمة واجبة لحفظ النظام: “أصل عقد الدستور الأساسي هو لضبط سلوك المتصدين وتحديد استيلائهم” (الفصل الرابع، ص ١٣٧-١٤١).

بالإضافة إلى الأركان المذكورة، تُكمل المكونات التالية البنية الهيكلية لنظرية النائيني:

الجمهورية (المشاركة والمساواة للشعب):

الشعب (الأمة المؤمنة) هو المحور، وله حق الاختيار، والمحاسبة، والاعتراض.

يقول”أساس الحكومة العادلة والمشروطة مبني على أصلين: حرية الشعب ومشاركتهم ومساواتهم مع بعضهم البعض ومع شخص السلطان في جميع الأمور؛ وحق المحاسبة والمراقبة للأمة ومسؤولية المتصدين هما من فروع هذين الأصلين” (أصول النظرية السياسية، ص ٧٦).

ويقول:”قانون المساواة هو من أشرف القوانين المباركة المأخوذة من السياسات الإسلامية، وهو مبنى وأساس العدل وروح جميع القوانين” (الفصل الرابع، ص ١٣٥).

الأمور الحسبية (حفظ المصالح العامة):

وهي الأساس العملي للحكومة، وتشمل حفظ النظام، والاستقلال، والعدل.

“لوازم الحكومة المشروطة ثلاثة أشياء هي: المشاورة، والرقابة العامة، والقانون الأساسي” (الفصل الثالث، ص ١١٧-١٢٤؛ حيث يعتبر الأمور الحسبية هي محور هذه اللوازم).

يقول: “السلطنة الإسلامية هي من باب الولاية والأمانة، والشخص المتصدي للحكم هو أحد المشاركين في الحقوق العامة (الحقوق النوعية) وليس له أي ميزة على الآخرين” (الفصل الأول، ص ١٠١).

تُشكل هذه النظرية الأساس الفكري للجمهورية الدينية المعاصرة (مثل الجمهورية الإسلامية)، ويعدّها القائد الأعلى (آية الله الخامنئي) “أول وثيقة فقهية-سياسية” في العصر الحديث.

بقلم: حجة الإسلام والمسلمين علي آقاجاني، عضو الهيئة العلمية للعلوم السياسية في معهد البحوث الحوزوية والجامعية.

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي