الاجتهاد: بعد انتصار الثورة أدرك العالم أنها ثورة كلمة بكل المقاييس، وكتب عنها الكثيرون بالتحليل والعمل على الخروج بتفسير لما حدث، ولو استعرضنا ما كتب عن الثورة لاحتجنا لمجلدات، ونكتفي ببعض ذلك:

قال الكاتب أنيس منصور في جريدة الأهرام المصرية: لقد ظنَّ الناس أن شاه إيران يريد أن يجر شعبه إلى القرن العشرين، وأنَّ الإمام الخميني “قدس سره” يريد أن يجر إيران إلى القرن الأول للهجرة، وكأن الإسلام دين تخلّف أو أنَّه يدعو إلى التخلّف، لكنّ ثورة إيران نبّهت المسلمين وغيرهم إلى أن الدين الإسلامي ما يزال حيّاً شاب…. ولا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك في الحياة الدينية… ولكن من المؤكّد أنَّ هناك شيئا واحدا صحيحا، أن الإسلام أكثر حيوية من المسلمين، وأقدر على التحديات، وعلى إصلاح الفساد، وأن التطبيق المحكم للإسلام قادر على حلّ مشاكل الناس،(1)

وقال الكاتب الصحفي الألماني د. بيتر شول في كتابه «إن الله مع الصابرين»: ربما كانت هذه الثورة هي واحدة من أهم الثورات في العالم ومن أكثر الثورات تميزاً، بل ربما متفردة عن الثورت الأخرى، وذلك أنها تستمدّ قوتها من دافعها، وهو الإيمان الذي يشكّل أغرب رأس حربة على مدى التاريخ(2)،

وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جداً في أسباب نجاح الثورة وهي(3):

أن جميع الأساليب التي استخدمت ضد الثورات والانتفاضات والتي أدت إلى قمعها أخيرا، وإلى السيطرة على الوضع العامّ، قد جرّبت كلّها ضدّ هذا التحرك الجماهيري لكنها باءت بالفشل ومن هذه الأساليب:

سياسة القمع والقتل العشوائي، وكذلك الأساليب الإصلاحية في تغيير الحكومة، وإعطاء الفرصة لبعض الأجنحة المعارضة التي تعترف بشرعية السلطة الحاكمة، وتمكينها من الوصول إلي الحكم، ورغم كل هذا فإن الذي حدث في إيران هو العكس تماما، فكلّما كان يزداد ضغط السلطة الحاكمة وقمعها للجماهير كانت تزداد مسيرة الثورة صلابة، وتتسع قاعدتها الجماهيرية، مما أصاب عملاء السلطة بالاضطراب والخوف أكثر فأكثر، وكأن ما حدث هو حلول روح جديد في جسد المجتمع الإيراني، وبدأت تسري هذه الروح في كلّ مكان، وتعمّ كلّ طبقات الشعب شيئا فشيئا، حتى وصلت إلى أقصى قرية في إيران، بل وترك أثره حتى الى أعضاء العائلة الحاكمة والمقربين منها.

إن هذا الطوفان لم يستطيع أي شيء أن يقف أمامه، أو أن يقاومه ويواجه حركته، وأنَّ هذا الروح (روح الثورة) قد حيّر بسرعته وقوته الجميع. وإذا كنا قد رأينا أنّ هناك ظواهر متشابهة في بعض الثورات إلا أنَّ الذي حدث في إيران يختلف كثيرا عن تلك الثورات، إنها حالة معنوية اندمجت مع روح الثورة، وأحس بها جميع الشعب.(4)

وكان الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو قد أطلق على ذلك اسم (ثورة الروح في عالم بلا روح)(5)، وعبّر عن الثورة بأنها أول ثورة جديدة في العالم، وأنها فريدة من نوعها.

وفي الواقع فإن هذا التحرك الجماهيري كان مظهرا للجهود التي بذلت من أجل الحصول على جواب معنوي للظواهر المنحطة التي كان النظام المتسلّط يروّج لها، والتي أضحت بعد ذلك ناقوس خطر عليه.

أزمات في ظل الشاه: الشرارة التي أشعلت الثورة

لقد سيطر على شاه إيران الغرور نتيجة امتلاكه للعوائد النفطية الضخمة، واحتلال الجيش الإيراني لمكانة ومرتبة عالية بين جيوش العالم، وتمكنه من قمع جميع المعارضين الذين ينتهجون الطريقة المسلحة في مواجهة النظام، والتي انتهجتها مجاميع مسلحة صغيرة ومتنوّرة، وكذلك تمتعه بالدعم العالمي كل ذلك جعله يعيش حالة من الغرور والخيلاء أدّى به إلى أن يصرخ (أنا الحكومة والحكومة أنا) (6).

كان شاه إيران يظنُّ أن الحفاظ على السلطة واستتباب الأمر له مرتبطان بالقوى الأجنبية، وكان يشعر أنه قد انتهج دبلوماسية ناجحة وموفقة، وأن إيران بالرغم من الحرب الباردة التى كانت قائمة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي آنذاك، هي البلد الوحيد الذي استطاع أن يمتلك علاقة وطيدة مع دول المعسكر الشرقي مع ولائها وتأييدها للمعسكر الغربي، في آنٍ واحد.(7)

إن هذه الأمور قد أعطته قدرا من الاطمئنان بأنَّ أي حدث لا يستطيع أن يؤثر عليه، ويسلب السلطنة منه، وكان غافلا عما يخبؤه له القدر واقترب موعد أجله المحتوم، وبدأت بوادر وآثار الأزمة بالظهور شيئا فشيئا، ولكن مشكلة الطغاة الكبرى هي أنّهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الأحداث الاجتماعية نظرة ثاقبة.

وبقي الشاه هكذا جاهلا ببوادر الإعصار الكبير الذي سيقع لاحقا. وحتى عندما وجه بيانا إلى الشعب كان بيانه بعد فوات الأوان وجاء فيه: (أنني سمعت رسالة ثورتكم)(8) وأعقبها بالإعلان عن تسليم الأمور للحكومة العسكرية، وحتى ذلك الوقت لم يدرك عمق هذه الرسالة، كان المجتمع الإيراني في ظل نظام الشاه مبتلي بثلاث أزمات (9):

الأزمة الأولى: أزمة العدالة والتي ترتبط بالوضع المعيشي للشعب، والمشاكل الاجتماعية التي كان يعاني منها، فبالرغم من ازدياد العوائد النفطية عام ۱۹۷۳ وتحسين الوضع الاقتصادي العام إلا أن هذه العوائد لم تكن توزع بشكل عادل بين أبناء الشعب، مما ترك أثرا كبيرا على الناس الذين يعيشون في ضواحي المدن، وفي القرى بصورة عامة، وجعلهم في وضع سيء نظرا لعدم تمتعهم بالإمكانات والخدمات والرفاهية.

وبغض النظر عن ذلك فإن التمايز الاجتماعي كان عاملا إضافيا أدّى إلى كشف انحطاط النظام أمام أنظار الرأي العام في إيران.

الأزمة الثانية: أزمة المشاركة، إذ إن المجتمع الإيراني وخاصة التركيبة الاجتماعية للمدن قد شهدت تغييرات أساسية من حيث الوضع الاجتماعي، إذ أن المظاهر الاقتصادية انتقلت من مرحلة الطراز الكلاسيكي الإقطاعي إلى مرحلة الطراز الرأسمالي داخل هذا المجتمع، حيث حصلت الهجرة المستمرة لسكان القرى والأرياف إلى المدن، ونمو وازدياد عدد السكان فيها، وانتقال عملية استثمار رؤوس الأموال من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي والخدمات التجارية، وكذلك نمو نظام التعليم العالمي وازدياد عدد الأفراد المتعلمين، وانتشار الوعي الاجتماعي والسياسي، عن طريق القيام بالنشاط الديني والوطني من خلال الاتحادات والنقابات الاجتماعية والمراكز الأخرى كالجامعات والمساجد، واتساع الاتصالات، ووسائل الإعلام، كل هذا أدى إلى توسع ونمو أساسي داخل المجتمع للقيام بدور فعال في تقرير مصيره بنفسه، ولكن النظام الشاهنشاهي البائد ونتيجة لحالة الحذر والترقب والتوجس من الشعب لم يكن يملك القدرة على إيجاد أي تغيير في انتهاج أساليب أو استخدام آليات تلبي هذه الاحتياجات الاجتماعية(10).

لقد كان الشاه كغيره من الطغاة يعتقد أن أرض إيران ملك له، وتخصه هو وحسب، ويحمل (نظرة النظام الإقطاعي)، وأنَّ الناس كلَّهم خدم له، ولهذا كان يرفض أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية في مراكز اتخاذ القرار حتى الدنيا منها، وحتى ولو كان قبوله على سبيل التضليل وخداع الناس لفترة من الزمن،(11) ولم يطلق مشاركة أبناء الشعب عبر الانضمام إلي الاتحادات والجمعيات في المدن والقرى والمحافظات، بل ولم يكن يتحمل حتى المسرحية التي أعدت سلفا من أجل إنشاء حزب للأكثرية وحزب للأقلية، بل تدخّل في الأمر، وأمر بضرورة الاعتماد على تشكيلة الحزب الواحد، من دون أن يبني الهيكلية القوية والمتينة لتطبيق الحزب الواحد.(12)

وبذلك فإن النظام العنيد سلب جميع صلاحيات اتخاذ القرار حتى من العناصر والمسئولين الأوفياء والمخلصين له، وكان الشاه يتدخل حتى في أصغر الأمور، ولذا فإن سير العمل في الدوائر الحكومية كان يستغرق زمنا طويلا نتيجة الروتين الإداري المفرط، والذي أدى إلى امتعاض أبناء الشعب شيئا فشيئا.(13)

الأزمة الثالثة: الأزمة الأخلاقية والمعنوية، وأدى استفحال هذه الأزمة إلى تساؤل أبناء الشعب الإيراني عن مدى سلامة الأسس التي ابتنى عليها النظام، وبالتالي مدى مشروعية هذا النظام؟ وكان الشاه يبذل جهدا كبيرة لتغيير الأسس والقيم الأخلاقية القائمة في المجتمع الإيراني، وكان يقصد من وراء ذلك القضاء على العادات والتقاليد والأصول الدينية التي يؤمن بها هذا المجتمع، مما يؤدي إلى زوال القيم والقضاء عليها، وبذلك يبدأ أفراد المجتمع في اللهاث وراء مراكز السلطنة، والسعي للالتفاف حول بعض الشخصيات التي لها ثقل اجتماعي.(14)

ومن جهة أخرى فإن القوى العقائدية المعارضة للشاه ونظامه، والتي رفضت هذه المظاهر، بدأت بتنظيم نفسها، فنحن نلاحظ أن المجتمع الذي تضعف فيه القيم الأخلاقية وتسيطر عليه النزعة الفردية والفئوية يفكر أفراده بمصالحهم الشخصية فقط، ولا يعيرون أي اهتمام للقضايا العامة داخل المجتمع، كان النظام الشاهنشاهي البغيض يشجع هذه الفكرة، ويدعو إلى تقوقع تفكير الإنسان داخل نطاق حياته الخاصة، ويؤدّي بعد ذلك إلى انعزال الناس وابتعادهم عن بعضهم بعضا.(15) وبالتالي يكون الوضع العام متوترا وقلقا، إذ أن كل شخص يبقي في حالة توجس وخوف من تردي مستواه المعيشي في المجتمع ويسعى إلى تحسين وضعه الشخصي.

وفي ظل الحكومات المتسلطة والدكتاتورية، يبقي الحرص على تحقيق الربح، والرغبة في الانخراط بالأعمال التى تجلب مزيدا من المال، وحيازة المال بأية وسيلة، والتعلّق الشديد بامتلاك حياة مادية مرفهة من الأمنيات التي تراود أذهان الطبقات الاجتماعية المختلفة، ومن البديهي في ظل هذا الوضع أن يلجأ النظام – في سبيل ضمان وتعزيز سلطته ـ إلى التقليل من قيمة المظاهر الأخلاقية التي يؤمن بها المجتمع، ويحاول أن يبعد المجتمع من التفكير بشؤونه المهمة(16)

إن التسلط الفردي في العلاقات الاجتماعية كان منشؤه تقليد المظاهر السلبية الغربية، وقد واجه هذا الأمر مقاومة شديدة من البنية الاجتماعية الإيرانية، حيث رأينا أن المجتمع الإيراني ظل محافظاً على أواصر التعاون والقيم الإنسانية والميل الفطري نحو الحرية والانعتاق والسعي للتزود بالكمالات المعنوية للوصول إلى الفوز والفلاح.(17)

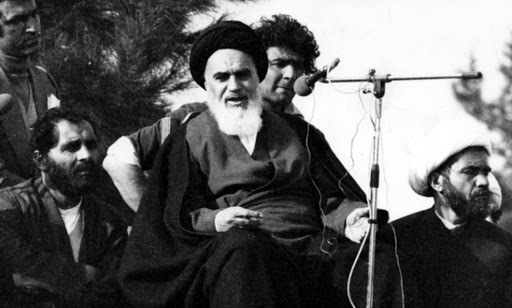

لقد واجه الشعب الإيراني ثلاث أزمات مريرة، وعندها لم ير من نظام الشاه أذنا صاغية، ولا جوابا مقنعا وشافيا ويئس من الجواب، اتجه صوب شخص قد شخّص هذه الأزمات الثلاث وطريقة حلها قبل ١٥ عاما، حيث قام الإمام الخميني بشرح أبعاد هذه الأزمات وتأثيرها منذ عام (١٩٦٢) وحتى عام (١٩٦٤) ، وبالرغم من قمع السلطة لكل تحرك وانتفاضة خلال تلك السنين، فإن الشعب أدرك أن أحاديث وكلام الإمام الخميني تستند بشكل واضح إلى الواقع والحقيقة، وتأكد من صدق القيادة وقوة شخصيتها وثقتها في مواجهة الشاه، لاجل أيجاد حل للمشاكل الموجودة في حينها.(18)

إن الشعب الإيراني – وكما هو معروف – لا يعطى الثقة لأي قيادة سياسية بشكل متسرع دون تأمل ودراسة وتريث، وإذا وصل إلى قناعة كاملة بقيادة ما، وآمن بها، فإنه ينقاد إليها بقوة ويضحي ويبذل الغالي والنفيس من أجلها. لقد استطاع الإمام الخميني أن يجيب عن التساؤلات المطروحة، ويبين الأسلوب الأمثل لحل هذه الأزمات، والشعب بدوره كان يتفاعل مع القيادة، في سعيها، وأن الأجوبة هذه استطاعت أن تعيّن الخطوط العامة المسيرة الثورة حتى الوقت الحاضر مرورا بمرحلة الانتصار المراحل الأخرى، وبذلك ضمنت للثورة استمرارها وديمومتها.

الإمام الخميني: قائد الأمة ومُحيي القيم، يواجهات الأزمات

لقد واجه الإمام الخميني الأزمة الأولى بطرحه لنظرية وراثة المستضعفين وأهميتهم، وهي نظرية مستنبطة من القرآن الكريم، فهذا الكتاب السماوي قد حتَّ المسلمين على ضرورة الاهتمام بهذه الطبقة المحرومة، وأشار إلى سيادتهم على الأرض وقيادتهم للمجتمع البشري في نهاية المطاف.(19)

ولقد أبدي الإمام الخميني -وخلافا لكثير من السياسيين النفعيين في العالم المعاصر – التزامه بهذه الفكرة من خلال السيرة العملية له في حياته، حيث نرى أن مستوى معيشته وكيفية حياته قد اتسمت بالزهد والبعد عن الترف والكماليات ومراعاة جانب الاقتصاد في حياته ومعيشته، وأنَّ هذا الأمر قد أبهر وحيَّر وسائل الإعلام والمراقبين الأجانب، وأن ابتعاده عن الاهتمام بالجوانب المادية أدى إلى ازدياد سلطته الروحية وتأثير كلامه ونفوذه في القلوب، وكان الجميع على يقين من أن اهتمامه برفع المستوي المعيشي للمحرومين لم يكن ادّعاء صرفا بجانب الحقيقة والواقع، وقد اهتم الإمام الخميني بذلك حتى آخر أيام حياته.

أما فيما يتعلق بتعامل الإمام الخميني مع الأزمة الثانية وإيجاد الحل لها، فقد كان ينظر بدقة إلى ما يفعله الشعب، حيث كان رأي الشعب – في نظره – هو المعيار، وأنَّ هذا الاهتمام من قبل سماحته كان جوابا ديمقراطيا واضحا لما حدث في إيران، ولهذا فقد سجّل التاريخ أن أكبر ثورة شعبية في العالم قد حدثت في شهر شباط عام ١٩٧٩م.(20)

إنَّ جميع المراقبين والمحللين السياسيين سواء كانوا من المؤيدين أم المعارضين قد اتفقوا على أنه لم تحدث ثورة لحد الآن بهذا الحكم من التعبئة والمساحة الواسعة.

إن الثورة هنا لا تختص بمجموعات معينة، ولا تختص بمجاميع النخبة والطبقة المثقفة والمنظمات المسلحة، بل هي لمختلف الطبقات والشرائح من أبناء الشعب الإيراني الذين دعاهم قائدهم إلى فطرتهم السليمة، وهم بدورهم قد استجابوا لهذه القيادة، فمشاركة الشعب الجماعية لم تكن في إسقاط أسس النظام البائد فقط، بل شارك الشعب أيضا في تحمّل الضغوط والأزمات السياسية التى تعرّض لها النظام الثوري الإسلامي الجديد، وبحضور هذا الشعب المستمر والدائم في الساحة السياسية أمكن التغلب جميع المؤامرات التي حيكت ضدَّ هذه الثورة الفتية(21).

إضافة إلى ذلك وخلافا لباقي الثورات فإن جميع الشؤون المرتبطة بتعيين الخطوط العامة للنظام الجديد قد أوكلها الإمام الخميني إلى الانتخابات العامة ورأى الشعب، بينما ترى في بقية الثورات أنَّ هذا الأمر المهم تقوم به لجان شعبية في البلدان التي يجري فيها تغيير النظم الحاكمة، ومجيء نظم جديدة عن طريق الثورات الشعبية، ولكننا رأينا أن الإمام الخميني رفض الاقتراحات والتوصيات التي قدمت له حتى من أصدقائه ورفاقه والثوار المقربين منه من أجل غضّ النظر عن إجراء انتخابات شعبية، وكانوا يقترحون عليه ضرورة القيام بإدارة البلد من قبله وبشكل مباشر، ولكنه كان يعتقد أن الشعب يجب أن يقرر مصيره بنفسه، ولذا سارع إلى بناء المؤسسات الثورية، وإشراك أبناء الشعب في هذه المؤسسات، وهذه الخصيصة هي ميزة أخرى تميزت بها هذه الثورة عن باقي الثورات.(22)

إنَّ المصادقة على الدستور، وإجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وانتخابات رئاسة الجمهورية بصورة مباشرة، وانتخاب القيادة بشكل غير مباشر عن طريق مجلس الخبراء، كانت من الأمور المهمة التي قامت بها هذه المؤسسات.

أما معالجة الأزمة الثالثة والتي أعطت الثورة معنى متميزاً وبارزاً، فكان من خلال جواب الإمام والثورة لهذه الأزمة جوابا معنويا.

وهذا الجواب المعنوي هو الذي حير جميع الطبقات المثقفة في العالم الإسلامي، وفي العالم الغربي وجعلها تعيش في دهشة كبيرة، لأن هذه الطبقات المثقفة كانت تعتقد أن العصرنة والتحديث قد وصلا إلى طريق مسدود في حَلَّ المشاكل الموجودة، ولم يبق بصيص أمل في ذلك، وأن المدينة الفاضلة التي وعدوا بها، وذلك بأن يعيش فيها الإنسان السعيد والعصري ليس فقط لم تتحقق فحسب، بل أن التطور الحالي الذي تشهده المدينة والحضارة البشرية جعل الإنسان يعيش في ضيق شديد، وأن النمط الذي يفكر به هؤلاء الناس (الطبقة المثقفة) بعيد جداً عن الواقع والحقيقة.(23)

لقد كانت حاجة الأمة إلي الجانب المعنوي حاجة ماسّة وضرورية، كي تعطي جواباً وحلًّا جذريا لهذه الأزمة، وتغير مسيرة حياة الإنسان وتحولها إلي حياة ذات مغزى ومعنى آخر، وتخرج هذا المسكين (الإنسان) من صحراء التيه التي كان يعيش فيها إلى حياة هادفة.

وأن طبيعة تعامل الشعب مع هذه الحركة المعنوية والتأثير الإيجابي للجانب العقائدي داخل المجتمع كان بمثابة المقدمة والخطوة الأولى لحصول أبناء الشعب على جواب هذه الأزمة مما جعلته يعيش التفاعل المعنوي مع هذا الجواب، والحلّ، وأن هذا الأمر كان يبشِّرُ المسلمين والبشرية جميعا ببداية عهد جديد وواعد(24).

ولهذا نري أن المحللين السياسيين أطلقوا على هذه الثورة المعنوية اسم (الثورة الإلهية)(25)، حيث كان السلوك الشعبي والجماعي في إدارة شؤون الدولة والدفاع عن الثورة قد شهد سموّاً معنويا وتكاتفا شعبيا رائعا بعيدا عن روح الأنانية، وضيق الأفق، بشكل جعل الشعور بالمسؤولية في سبيل حفظ الثورة مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بعد أن غلت نار الثورة المقدسة في نفوسهم إلى درجة اعتقدوا معها أنهم يستطيعون أن يغيروا ويوجهوا عجلة التاريخ الوجهة التي يريدون، وبعد كل ذلك شعروا أن لحياتهم طعما آخر، يختلف عما كان موجودا في السابق.(26)

الهوامش

1. من مقالات أنيس منصور في جريدة الأهرام المصرية بعد نجاح الثورة عام1979.

2. نقلا عن كتاب أسيمة جانو – المصدر السابق

3. إيران على أعتاب عام 2000. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. غهمي هويدي – إيران من الداخل. المصدر السابق.

9. إيران على أعتاب عام 2000.

10. المصدر السابق.

11. المصدر السابق.

12. المصدر السابق.

13. المصدر السابق.

14. المصدر السابق.

15. المصدر السابق.

16. أسيمة جانو. المصدر السابق.

17. المصدر السابق.

18. المصدر السابق.

19. المصدر السابق.

20. المصدر السابق.

21. إيران على أعتاب عام 2000. المصدر السابق.

22. المصدر السابق.

23. المصدر السابق.

24. المصدر السابق.

25. المصدر السابق.

26. المصدر السابق.

المصدر: كتاب: الثورة الإسلامية الإيرانية من الثورة إلى الدولة، قراءة في المشروع الإسلامي المقاوم.

تأليف: الدكتور علي أبو الخير.

مركز العراق للدراسات.

تحميل الكتاب

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي