الاجتهاد: لا شك في أهمية علم الأصول وضرورته لعملية استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة؛ ذلك أنَّ هذه العملية لا يمكن أن تجري اعتباطاً، وإنّما هي بحاجة إلى منهج خاص، يوجّهها ويتحكم في مسارها، ويضع للفقيه الضوابط الدقيقة التي تمكّنه من العلم بالحكم الشرعي.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية دُوّن علم الأصول؛ ليكون منطقاً للفقه، ومنهجاً لاستنباط الأحكام الشرعية.

وكان المفروض بالمعنيين بهذا العلم أن يأخذوا بنظر الاعتبار دائماً حقيقة كونه علماً آليّاً ووسيلة لهدف معيّن هو: استنباط أحكام الشريعة، وأن يقتصروا في تدوين مادته على ما له مدخليّة في تحقيق هذا الهدف فقط،

ولكن ما حدث واقعاً لم يكن كذلك؛ فقد أخذت مادته تتسع تدريجياً إلى درجة التضخم، وتأخذ بالتشعب والتعقيد، ممّا جعلها مبعثاً لتذمر كثير من الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وكان أبرز ما يثير شكاوى الطلبة: ما تسرّب إلى هذا العلم من بحوث لغوية طويلة الذيل، لا يتوقف عليها استنباط الحكم، وهي أجدر باهتمام علماء اللغة، كالوضع والمعنى الحرفي، ومن بحوث عقليّة بعيدة عن الفهم العرفي، ومن مباحث افتراضية ليس لها واقع في أدلة الأحكام، مما جعل المادة الدراسية تستغرق زمناً طويلاً، قد يصل إلى العشرين عاماً، أو يتجاوزها ويبتعد بالطالب عن الآيات والروايات، بل عن الفقه نفسه الذي أسس علم الأصول لخدمته!

حتى إذا انتهى الطالب من دراسته، وجد نفسه غير قادر على التعامل بجدارة مع أدلة الأحكام في مقام التطبيق، ممّا يجعله يشعر بالخيبة والإحباط، ويأسف على ما أنفقه من جهده وما ضيعه من عمره.

وقد اتضح لي من ممارستي لهذا العلم: أنَّ نقطة الضعف الأساسيّة فيه، تكمن في قولين ذهب إليهما معظم علماء الأصول، وهما:

١ – القول بحجيّة الظن .

٢ – القول بنقص الأدلة الشرعية.

وقد ترك هذان القولان آثارهما واضحة في مجمل البحث الأصولي، مادةً ومنهجاً .

فقد نجم عن القول بنقص الأدلة الشرعيّة، تقسيم أدلّة الأحكام إلى شرعيّة وعقلية، والقول بوجود أصول عمليّة تحدّد الموقف للمكلّف تجاه الحكم الشرعي الثابت واقعاً في لوح الجعل والتشريع، ولكن لا كاشف عنه من الأدلة.

وقد ترتّب على ذلك: تقسيم عملية الاستنباط إلى مرحلتين:

أولاهما: مرحلة الاستنباط القائم على أساس الدليل،

والثانية: مرحلة الاستنباط القائم على أساس الأصل.

ونجم عن القول بحجيّة الظن، تقسيم الدليل الشرعي إلى دليل قطعي ودليل ظنّي .

ولما كان الظن بذاته ليس حجّة باتفاق الجميع، عمدوا إلى إثبات حجيته الاعتبارية بجعل الشارع، وعقدوا من أجل ذلك بحثاً لإثبات حجيّة خبر الثقة، وآخرَ لإثبات حجيّة الظهور، وبذلوا جهداً شاقاً لإثبات أنَّ الشارع، الذي صرّح في كتابه بأنّ الظن لا يغني مـن الحق شيئاً، قد اعتبر بعض الظنون حجة في إثبات أحكامه!

وممّا تفرّع عن القول بحجيّة الظن ونقص الأدلة: تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري.

ونجم عن ذلك أيضاً : أن يعقدوا بحثاً بعنوان تعارض الأدلّة، وهو عنوان يوهم صدور المتنافيين عن الشارع المقدّس، مع أنه مخالف للعلم والحكمة.

وعليه، فإذا أردنا أن نتجاوز السلبيات الموجودة في كتب علم الأصول المتداولة، وأن نُحدث تغييراً جذرياً في مادة هذا العلم ومنهجه، فما علينا إلا رفض القولين المذكورين وإبطالهما، وإقامة صرح هذا العلم على قولين مقابلين لهما، وهما:

١ – القول ببطلان حجيّة الظن مطلقاً، أي: في مجال العقيدة والتشريع معاً ، وأنَّ الحجيّة المطلقة ثابتة ذاتاً وشرعاً للعلم فقط .

٢ – القول بأنّ الدين كامل ومحفوظ، أي: أنَّ الأدلة الشرعية وافية ببيان أحكام جميع الوقائع، وهى واصلة إلينا، ومحفوظة بين أيدينا من الضياع.

وفي هذا الكتاب محاولة لإثبات هذين القولين، وهو يتألف مـن بحوث قمت بإلقائها على بعض الطلبة الفضلاء في حوزة قم العلمية، ونشرت البحوث الثلاثة الأولى منها في مجلة (تراثنا) (۱) ،

وهي :

١ – مكانة العقل في التشريع: والغاية من هذا البحث: إثبات أنَّ الأدلّة الشرعية كافية لبيان أحكام جميع الوقائع، وأنّها واصلة إلينا من الشارع المقدس، ومحفوظة لدينا من الضياع، وأنَّ وظيفة العقل تنحصر في فهم الأدلة الشرعيّة واستنباط الأحكام منها، وأن اتخاذ العقل مصدراً للتشريع في عرض الكتاب والسنة محرّم شرعاً، وأن اتخاذه كاشفاً عن الحكم الشرعي، إن كان من طريق القياس، فهو محرّم لدينا أيضاً، وإن كان من طريق الملازمات العقلية، فإنّه جائز، لكنّه لا حاجة إليه؛ لوفاء الأدلة الشرعية ببيان أحكام جميع الوقائع.

2 – بطلان حجيّة الظن: وفيه مناقشة وردّ لما طُرح من الأدلة على أن الشارع اعتبر بعض الظنون حجّة في إثبات أحكامه.

3- انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي: وقد ناقشت فيه ما طرح من الدليل العقلي على انسداد باب العلم بالحكم الشرعي، وما يترتب عليه من لزوم العمل بالظن، وبيّنت أنّ دعوى الانسداد منافية لعقيدة التوحيد، وأن باب العلم بالحكم الشرعي مفتوح على مصراعيه دائماً، ممّا يجعل لزوم العمل بالظن قضية سالبة بانتفاء الموضوع.

٤ – الأصول العملية، حقيقتها ووظيفتها: في هذا البحث بينت مرادهم بالأصول العملية، وأنّها قواعد شرعيّة وظيفتها تحديد الموقف العملي للمكلّف من أحكام ثابتة واقعاً في لوح التشريع، ولكن لا كاشف عنها في ما بين أيدينا من الأدلة.

ومن الواضح: أن هذه المسألة مبنية على القول بنقص الأدلة الشرعية، وعدم وفائها ببيان أحكام جميع الوقائع، وهذا ما ثبت خلافه في البحثين السابقين، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع أيضاً.

وكان لابدّ بعد ذلك من بيان المدلول الحقيقي للأدلة التي استدلّوا بها على الأصول العملية، وإثبات أنّها لا تدلّ على ما ذهبوا إليه، بل إنّ مدلولها أحكام شرعية كلية، منصبّة على وقائع محددة، تتمثّل بحالات خاصة تطرأ على المكلّف، وأنَّ هذه الأحكام تستند جميعاً على ما أكده الشارع من أنَّ العلم وحده هو الحجة مطلقاً، وأنَّ الظن ليس بحجة مطلقاً، وأنه لا يغني من الحق شيئاً.

5- الحكم الظاهري، تعريفه ومرتكزاته : تعرّضت في هذا البحث لتقسيم علماء الأصول للحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري، وأشرت إلى أنَّ مصطلح (الحكم الظاهري) حصل في وقت متأخر من تاريخ علم الأصول، واتضحت معالمه بالتدريج، تبعاً لتقبل فكرة العمل بالظن، وتبلور الأصول العمليّة، ومن أجل ذلك عرّفوا الحكم الظاهري بأنّه : الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل العملي.

أمّا الأمارة فهي: الدليل الظني المعتبر شرعاً – على رأيهم – وأمّـا الأصل العملي فهو: المحدّد للوظيفة العملية عند فقد الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي.

وينتفي الأول بإبطال حجيّة الظن، وينتفي الثاني بإثبات كمال الدين ووفاء الأدلة الشرعية ببيان أحكام جميع الوقائع ، وبذلك لا يبقى أساس للقول بالحكم الظاهري، وتنحصر الأحكام الشرعية بالأحكام الواقعية المستفادة من أدلّة معلومة الصدور عن الشارع، ومعلومة الدلالة على مراده الواقعي.

٦- علاقات الأدلّة: تطرقت في هذا البحث إلى ما اعتادوا تدوينه في خاتمة المؤلّفات الأصولية، وجعلوا عنوانه أوّلاً (التعادل والتراجيح) ثم أسموه أخيراً ( تعارض الأدلة الشرعية).

وإنتما اختاروا هذا العنوان؛ لذهابهم إلى حجيّة الظن، وانقسام الدليل لديهم إلى قطعي وظنّي، ولمّا كان التعارض حاصلاً واقعاً بين ما أسموه دليلاً من الأمارات الظنّية، ناسب أن يجعلوا عنوان البحث تعارض الأدلّة.

ولمّا كنّا قد أبطلنا حجيّة الظن، وانتهينا إلى أنَّ الدليل لا يسمّى دليلاً، إلا إذا كان معلوم الصدور والدلالة، فحينئذ لا يعقل وقوع التعارض بين الأدلة؛ إذ يلزم منه تشريع المتنافيين وإثباتهما معاً في عرض واحد، في عالم التشريع ، وهو خلاف العلم والحكمة.

نعم، قد يقع التعارض بين الروايتين مظنونتي الصدور، ويؤدّي إلى العلم بعدم صدور إحداهما، ويتعيّن حينئذ عرض الروايتين معاً على محكم الكتاب والسنة، لتحصيل العلم بصدور الرواية الموافقة لهما؛ والعلم بعدم صدور المخالفة منهما لهما.

وعليه، يجب أن يُجعل العنوان (علاقات الأدلّة)، ويبحث فيه عن قرينيّة أحد الدليلين على الآخر توسيعاً أو تضييقاً لموضوعه، أو تغييراً للحكم المذكور فيه، أو وروداً عليه، بأن تكون فعليّة حكم الدليل الوارد مانعةً من فعلية حكم الدليل المورود.

وإذا تمَّ لنا إبطال القول بحجيّة الظن، وإبطال القول بنقص الأدلّة الشرعيّة، تعيّن علينا أن نبني مادة علم الأصول على القول بحجية العلم بمعنى الانكشاف التام، دون الانكشاف الناقص من الظن والشك، وعلى القول بأنَّ الدين كامل ومحفوظ، وأنّ الأدلة الشرعية وافية ببيان أحكام جميع الوقائع.

ويلزم من ذلك : حصول تبدّل جذري في مادة العلم ومنهجه وتنحصر الأدلة بالدليل الشرعي القطعي ، ولا حاجة للدليل العقلي ، كما لا مجوّز للاستناد إلى الدليل الظنّي . ويكون الحكم الشرعى واقعياً فقط، ولا مجال فى الفقه للأحكام الظاهرية.

وتذهب من البين الأصول العملية؛ لبطلان ما تستند إليه من القول بنقص أدلة الأحكام.

وعليه تكون خطة البحث العامة في المنهج المقترح لعلم الأصول على النحو التالي:

يبدأ البحث بفصل تمهيدي يتكفّل بتعريف الفقه والأصول والحكم الشرعي، ثم يفصّل الكلام على الحكم الشرعي وأقسامه.

يلي ذلك فصل ثانٍ بعنوان (إثبات صدور الدليل)، عوضاً من بحث (حجيّة خبر الثقة)، يتكلم فيه على المنهجين العاميّن لإثبات صدور الروايات عن المعصومين “عليهم السلام”، وهما: (2)

منهج نقد السّند، وهو: منهج الإثبات الظنّي، القائم على أساس إحراز وثاقة جميع الرواة الواقعين في السند؛ لتحصل غلبة الظن بصدور مضمون الرواية، أو عدم إحراز وثاقة الجميع، فتحصل غلبة الظن بعدم صدور مضمونها.

منهج نقد المتن، وهو: منهج الإثبات العلمي لصدور الرواية أو عدم صدورها، وهو يقوم على قاعدتين :

إحداهما : عقلائية، تتمثل بعرض الرواية مظنونة الصدور على ما هو ثابت بالعلم واليقين، من البديهيّات العقليّة، والقوانين العلمية، والحقائق الكونية، والوقائع التاريخية، وما هو ثابت بالحسّ والتجربة.

والأخرى: قاعدة شرعية، تتمثل بعرض الرواية المظنونة على محكم الكتاب والسنة، والمراد بالمحكم : ما هو معلوم الصدور عن الشارع المقدس، ومعلوم الدلالة على مراده الواقعي.

ونتيجة العرض هي : العلم بعدم صدور الرواية المنافية لإحدى القاعدتين، والعلم بصدور الرواية الموافقة لمحكم الكتاب والسنة.

يلي ذلك فصل ثالث بعنوان (إثبات مدلول الدليل) بدلاً من عنوان (حجيّة الظهور) ، وفيه يبيّن الفرق بين النص والظاهر، وتقرّب فيه دلالة الظهور، بنحو يؤدّي إلى العلم بالمراد الواقعي للمتكلّم.

ويختم البحث بفصل رابع، تبيّن فيه علاقات الأدلّة، وهي :

١ – علاقة التضييق والتوسعة، وفيها يكون أحد الدليلين قرينة على الدليل الآخر، مضيّقة لموضوعه، باستثناء بعض أفراده وإخراجها من موضوع الحكم، أو موسّعة لموضوعه، بإضافة بعض الأفراد إليه.

٢ – علاقة التبديل أو التغيير، وفيها يكون أحد الدليلين قرينة على تغيير الحكم بالوجوب الثابت بالدليل الآخر إلى الاستحباب أو الإباحة، أو تغيير الحرمة الثابتة بالدليل الآخر إلى الكراهة.

3- علاقة الورود، وفيها تكون فعليّة الحكم الثابت بأحد الدليلين مانعة من فعليّة الحكم المُفاد بالدليل الآخر.

٤ – علاقة النسخ ، وتكون بين الدليلين المتنافيين إذا كانا معلومي الصدور، وفيها يكون الدليل المتأخر ناسخاً للحكم الثابت بالدليل المتقدم؛ لئلا يثبت الحكمان المتنافيان معاً في عرض واحد في عالم التشريع، وهو مخالف للعلم والحكمة.

هذه هي خطة البحث في المنهج المقترح لاستنباط الأحكام الشرعيّة، وأنا عازم بعون الله ، على الشروع في تأليف كتاب دراسي وفقاً لهذا المنهج، فإن عاقتني الظروف عن إتمامه، فإنّ بوسع من يعجب بفكرته ويعتقد بجدواه، أن يقوم بكتابته، مستعيناً بهذه الخطة، وبالأفكار التي ذكرتها في هذا الكتاب، وفي كتابي الآخر المعدّ للطبع (إثبات صدور الحديث).

ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ويتقبله منا قبولاً حسناً ، إنه سميع مجيب، وصلّى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.

الهوامش

(1) الصادرة في مدينة قم المقدسة عن مؤسسة آل البيت “عليهم السلام”لإحياء التراث، العدد المزدوج ۷۹ – ۸۰ والعدد۸۱ – ۸۲.

(2)عرضت هذين المنهجين في كتابي المعدّ للطبع، وعنوانه: (إثبات صدور الحديث بين منهجي نقد السند ونقد المتن).

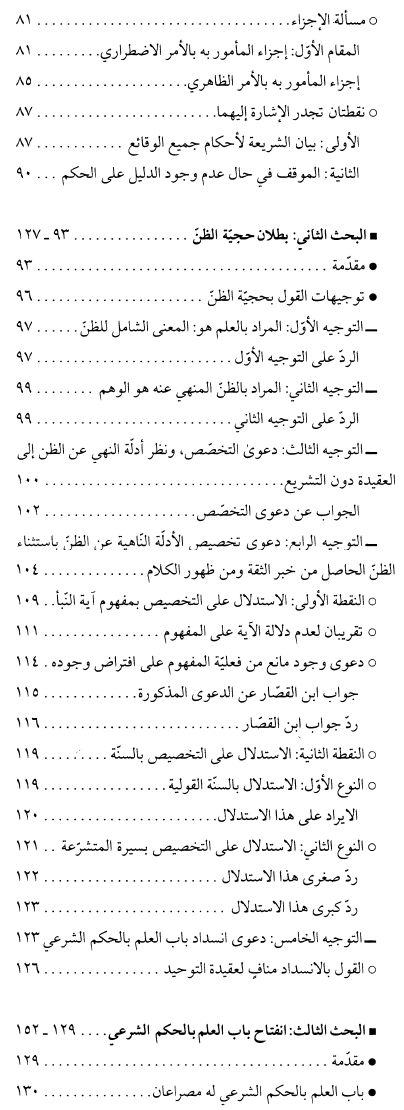

فهرس الكتاب

تحميل الكتاب

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي