خاص الاجتهاد: لدراسة تاريخ علم من العلوم، والذي هو ظاهرة إنسانية متميزة، لابد من دراسة كل العوامل المؤثرة في حركة التاريخ. ولأن علم الأصول تتصل نشأته وتطوره بعلم الفقه، ولأن علم الفقه بدوره تتصل نشأته وتطوره بالحضارة الإسلامية (أوليس الإسلام كان دين الدولة ونظام المجتمع وثقافة الأمة؟) فإن علم الأصول تأثر بكل العوامل التي أثرت في نشأة وتطور الحضارة الإسلامية، كذلك بكل العوامل التي أثرت في خمودها وانحطاطها.

وفيما يلي نستعرض طائفة من تلك العوامل دون أن ندّعي إحصاءها:

ألف: العامل السياسي

وينقسم هذا العامل – بدوره – إلى شطرين:

أولاً: فيما يتصل بالسلطة السياسية والموالين لها.

ثانياً: فيما يتصل بالمعارضة وخطط السلطة في مواجهتها.

أولاً: الاستقرار هدف السلطة والموالاة

من الطبيعي أن يكون هدف السلطة السياسية تأمين أقصى درجات الاستقرار. وهذا الهدف لا يتحقق إلا ببناء قاعدة راسخة من الدساتير والأنظمة والمرجعيات التي تساهم في تلك القاعدة.

وعلم الفقه والأصول – كما علم الكلام في بعض وجوهه – كان يساهم في هذا الأمر.

والسلطة السياسية والفقهاء الذين كانوا يؤيدونها، أسسوا تلك القاعدة التي رسخوها في ضمير المجتمع واعتبروا الخروج منها تمرداً عليه وكفراً بالدين.

ومن هنا كان أول من أسس علم الأصول – حسبما يبدو – هو القاضي أبو يوسف الذي كان المؤسس الثاني للمذهب الحنفي ومن ثمّ مؤسس المذهب الشافعي، ومعروف أنهما مذهبان رسميان للدولة يومئذ.

ثانياً: هدف المعارضة: المواجهة الشاملة

بما أن المعارضة الرئيسية للسلطة سواء في عهد الأمويين أو العباسيين كانت تتمثل في أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وكانوا يمثلون ضمير الأمة النابض بالعلم والجهاد، فإن السلطة السياسية كانت تسعى أبداً نحو حرمان المعارضة من إستفرادهم بعلم الدين، وتبرير إبعادهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. وكانت أبواب أهل البيت مشرعة أمام طلبة علوم الكتاب والسنة، ولم تجد السلطة بُداً من تأييد منحى القياس الذي كان كهف الذين عارضوا هيمنة النص – من الكتاب والسنة – على الحياة العلمية.

والواقع إن أبرز بحوث علم الأصول عند نشأته كان يدور حول تنظيم القياس باعتباره الأصل الذي يملأ فراغ النص وأهل النص، وهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام). وفي هذا السياق يقول د. حسن حنفي:

“إسراع أهل السنة في التشريع من أجل تثبيت الأمر الواقع وتثبيت الفكر الأصولي لصالح السلطة القائمة، كما فعل الشافعي في «الرسالة» بعد سقوط الأمويين، وتدعيم الدولة، وتفنين الفكر، ووضع الأصول، وتثبيت القواعد، في حين إنشغل الشيعة بمعارضة آل البيت للسلطة القائمة من أجل تغييرها. إنشغل السنة بالتفنين وإيجاد شرعية للسلطة، بينما إنشغل الشيعة بالتغيير وزعزعة السلطة القائمة من أجل العودة إلى الشرعية المغتصبة”.

وإذا نظرنا إلى الوضع السياسي للأمة في تلك الحقبة، نجد كيف أن نهج السلطة السياسية كان يتجه إلى مواجهة الدين.

فمنذ سيطرة الحزب الأموي على السلطة جرت محاولات جادة لإفراغ الدين من محتواه، ليس فقط عبر فرض سلطة قمعية وملكية عضوض، بل وأيضاً عبر إشاعة روح الجاهلية، وإحياء تراثها وثقافتها، ودعم الصمبيات القبلية التي ذوبها الإسلام في بوتقة التوحيد، وأيضاً عبر نشر الثقافات الدخيلة من خلال ترجمة الكتب وحتى استخدام مستشارين أجانب في البلاد.

فخالد بن أبي سفيان أول من اهتم بالترجمة، وسرجون الرومي كان مستشاراً لمعاوية، ثم يزيد وقد قام بدور رئيسي في إدارة البلاد، خصوصاً في عهد يزيد بن معاوية، ولعله هو الذي أشار إليه بقتل القرآن وكبار التابعين وذلك في حادثة حرة وأيضاً هدم الكعبة، كما أنه أشار على يزيد بانتخاب ابن زياد والياً على الكوفة لمواجهة ثورة مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين (عليه السلام) .

وقد قام أصحاب البصائر، بقيادة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، بتحدي هذه الردة الجاهلية سياسياً وتشريعياً وثقافياً، ورسخوا في الأمة الخط النقي للدين متمثلاً بأتباع أهل البيت وثقافة الكتاب والسنة.

إن من يدرس تاريخ هذا الصراع من جميع مناحيه السياسية والعسكرية والثقافية يعرف مدى أهمية دور هذا الصراع في انتشار المذاهب الفلسفية المختلفة والتي شطت عن نهج الإسلام السليم مثل الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وما أشبه.

كما يعرف طبيعة البيئة التي نشأت فيها مذاهب القياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع ومافيها من دعم غير مباشر للسلطة في مقابل ثقافة الأمة الأصيلة المتمثلة في الكتاب والسنة والعقل المستضيء بهما.

فالقياس كان أداة لمواجهة النصوص الشرعية، والإجماع كان عصى غليظة ضد المعارضة الربانية التي طالما سُحقت تحت طائلة شق عصى المسلمين، وأما المصالح المرسلة وسد الذرائع وما أشبه فكانت وسيلة لتبرير جور الأنظمة المخالفة للنصوص الشرعية.

وأخيراً حينما ضاقت السبل بالسلطات الجائرة عمدت إلى سد باب الإجتهاد رأساً، وألصقت الدين كله بمذاهب أربع واعتبرت الخروج عن إطارها خروجاً عن الدين.

باء: العامل الثقافي

هناك أكثر من جانب يمكن أن ندرسه عند البحث عن البيئة الثقافية التي كانت منبتأ لنشأة علم الأصول. فهناك عامل الترجمة للأفكار الوافدة، وهناك تطور اللغة العربية وما يتصل بها من علوم الصرف والنحو والعروض والبلاغة، وهناك عامل الاختلاف الشديد بين المذاهب وغيرها.

أولاً: الثقافة الوافدة

كان للترجمة أثر أساسي في الدعوة إلى ما يُسمى اليوم بالعلمانية، ولكن لأن المحيط الاجتماعي كان يرفض بشدة مثل هذه الدعوة، فإنها غُلفتها بالدعوة إلى تأويل النص أو تفسيره وتعدد القراءة له وربما الإستعاضة عنه بالقياس.

ثانياً: تطور اللغة

بسبب حركة الترجمة وتأثيرها على النحو العربي ومحاولة ضبطه ضمن قواعد شبيهة بالمنطق الأرسطي، وبسبب اختلاط العرب بالأمم الناطقة بلغات أخرى فإن تطوراً كبيراً طرأ على علوم اللغة، فكانت هناك مدرسة حاولت إخضاع اللغة لقواعد صارمة، وهكذا دعا العلماء إلى المزيد من التعمق في النصوص، وكانت مباحث الألفاظ انعكاساً مباشراً للتطور الكبير في علوم اللغة. وهكذا كان أول من أفرد كتاباً في علم الأصول تناول مباحث الألفاظ وسماه بكتاب الألفاظ ألا وهو شيخ المتكلمين في عصره وتلميذ الإمام الصادق هشام بن الحكم.

ثالثاً: الاختلاف الشديد

لأن المذاهب الفقهية اختلفت اختلافاً كبيراً، وكان ذلك نذير سوء للأمة بإمكانية التشتت، احتاجت الأمة إلى مرجعية لاختلافاتهم، فأسس علم الكلام والذي قد يُسمى بعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه لضبط الخلافات، وليس من الغريب اختلاط مسائل هذين العلمين ببعضهما لفترة طويلة.

حيم: عامل التصدي

حينما وجد أهل البصائر والمخلصون من علماء الإسلام إنتشار ما سُمي عندهم بعلم الأصول بدعم مباشر أو غير مباشر من السلطة شرعوا بالكتابة فيه رداً على الشبهات التي أثارها علماء السلطة من خلال هذا العلم وباسمه.

وهكذا كانت الكتب الأولى التي أُلفت في هذا العلم عليها صبغة الرد على شبهات المخالفين في علم الأصول. مثلاً إننا نجد أحد قدماء علمائنا وهو إبن الجنيد الإسكافي الذي يعتقد بوفاته سنة (٣٨١هـ) قد ألف كتابين في الأصول عليها صبغة الرد. الأول: كتابه (كشف التمويه والإلباس على إغيار الشيعة في أمر القياس) وكتابه (إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد).

وكذلك كتب أبو منصور الضوام النيشابوري كتاباً سماه بـ(إبطال القياس).

كما كتب الشيخ المفيد (المتوفى سنة ٤١٣ هـ) كتاباً في القياس.

وأما كتاب علم الهدى السيد المرتضى تتلمذ. (المتوفى ٤٣٦ هـ) في علم الأصول فإنه، كما يظهر من منهجه، أشبه بالكتب التي اشتهرت في عهده في الفقه المقارن أو كتب الخلاف،والتي تناولت المسائل الخلافية بين السنة والشيعة حيث كان السيد بيده يطرح آراء علماء السنة في كل مسألة ويذكر أدلتهم ويناقشها ثم يبرهن على رأيه.

وهكذا يتبين من منهج شيخ الطائفة الطوسي من كتابه «عدة الأصول» حيث أنه قسمه إلى بابين: أصول الدين وأصول الفقه، مما يظهر منه أنه كان بصدد بيان آراء الشيعة فيما اشتهر يومئذ من آراء علماء السنة، ذلك أن هذا الكتاب كان قد ألف – حسب الظاهر – في بغداد وفي عصر السيد المرتضى حينما كان الشيخ يُدرّس في بغداد قبل الفتنة الطائفية التي اجتاحتها، وكانت الحوزة العلمية ببغداد مختلطة بين المذاهب الإسلامية، وكان علم الأصول عند السنة قد بلغ ذروته في ذلك المعهد مما دفع علماء الشيعة إلى بيان آرائهم في ذلك العلم، فالكتاب كان شبيهاً بكتب الخلاف، والله العالم.

القسم الثاني: مراحل تطور علم الأصول

إذا كانت ولادة علم الأصول عند الشيعة في حوزة بغداد، وطبعت مباحثه بالمقارنة مع ما عند علماء السنة من بحوث، خصوصاً فيما خالفهم من أمور كالقياس والإستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما أشبه، فإن كتاب شيخ الطائفة الطوسي (عدة الأصول) كان بداية انطلاقة جديدة في هذا العلم الذي قُدّر أن يتلقفه علماء الحلة الذين برز منهم كبار الفقهاء مثل محمد بن إدريس الحلي (المتوفى عام ٥٩٨ هـ) والمحقق الحلي الذي كتب كتابه (نهج الوصول إلى معرفة الأصول) و (معارج الأصول) وتوفي عام (٦٧٦ هـ). والعلامة الحلي (متوفى ٧٢٦ هـ) الذي كتب (مبادئ الوصول إلى علم الأصول). والشهيد الأول (الذي استشهد عام ٧٨٦ هـ) الذي ألف كتاباً بعنوان (جامع البين من فوائد الشرعيّن) وكتاباً باسم (القواعد الكلية الأصولية والفروعية). والشهيد الثاني (استشهد ٩٦٦ هـ) وإبنه أبو منصور والذي يُعتبر كتابه (معالم الدين) من أبرز الكتب الدراسية عند طلبة العلوم الدينية حتى الآن وقد توفي عام (١٠١١ هـ). والشيخ البهائي (توفي عام ١٠٣١ هـ) الذي كتب مؤلفه (زبدة الأصول).

وتطوّر علم الأصول على يد الفاضل التوني المولى عبد الله بن محمد البشروي (المتوفى ١٠٥٩ هـ) والذي سكن مشهد الرضا في خراسان، والذي إستقطب تعليقات وحواشي من بعده من العلماء ومن أبرزهم العالم الكبير السيد مهدي بحر العلوم والسيد محسن الأعرجي الكاظمي.

أما السيد حسن الخوانساري (المتوفى عام ١٠٩٨ هـ) فقد أضفى من خلال كتابه (مشارق الشموس في شرح الدروس) طابعاً فلسفياً على علم الأصول.

وفي عهد المحقق الكبير الشيخ محمد باقر المعروف بالوحيد البهبهاني (المتوفى عام ۱۲۸۰ هـ) فقد نشأت مدرسة جديدة في الحوزة العلمية بكربلاء المقدسة حيث تخرّج من مدرسة الوحيد البهبهاني ثلة كبار الفقهاء، من أمثال السيد مهدي بحر العلوم المولود بكربلاء المقدسة والذي انتقل إلى النجف الأشرف ليتصدى للمرجعية العليا (توفي سنة ١٢٢٧ هـ).

وكذلك الشيخ اسد الله الكاظمي (المتوفى عام ١٢٣٤ هـ) مؤلف كتاب (كشف القناع في حجية الإجماع) وهكذا الميرزا القمي صاحب كتاب (القوانين) وثلة كبيرة من العلماء الآخرين لعل أبرزهم الشيخ محمد تقي الإصفهاني مؤلف كتاب هداية المسترشدين والمحقق الكبير شريف العلماء.

ولقد تطوّر علم الأصول مع ظهور العلامة الكبير استاذ العلماء المتأخرين الشيخ مرتضى الأنصاري تتلمذ والذي لا يزال العلماء يرتشفون من عذب كتبه كالمكاسب والرسائل، كما أن من كبار تلامذته المحقق الخراساني الذي أرفد الحوزات العلمية بكتابه (كفاية الأصول) والذي لا يزال محور دراسة العلماء.

والقطب الأصولي الكبير العلامة النائيني هو الآخر أرفد الحوزات العلمية بتحقيقاته الدقيقة والتي يُعتمد أنها تهيمن على مسار الأصول.

إن كبار المجتهدين اليوم يتابعون هذا المسار الأصولي ويضيف كل منهم تحقيقاً جديراً بالاهتمام.. بالإضافة إلى تجديد صيغة التحقيقات السابقة.

كلمة أخيرة

بالرغم من هذا التطور الكبير في علم الأصول إلا أن الفقه ويحوته أكبر تطوراً وأسرع. لماذا؟

لأن علماء الشيعة قد إتهملوا من عذب معين الكتاب والسُنة، واستضاؤوا بنور المعرفة الربانية، وأيدوا بالروح بحيث أصبح الفقه ميدانهم الأول، ويشهد على ذلك ما يلي:

١- إن كثيراً من الأدلة التي إستندوا إليها في الفقه لا تتصل بالأصول بفضل صفاء بصائرهم، ودوام تدبرهم في كتاب الله، واستضاءتهم بنور الأحاديث الشريفة.

وهذا مايشاهده الذي يتابع موسوعة جواهر الكلام أو مستند الشيعة أو ما أشبه.

٢- إن كثيراً من المسائل الأصولية ينتهي عند المؤلفين بأنها لا ثمرة فقهية لها.

٣- إن بحوثهم في الفقه متحررة عادة عن قواعد الأصول، لأن الأدلة التي يجدونها هي أكثر سعة وعمقاً.

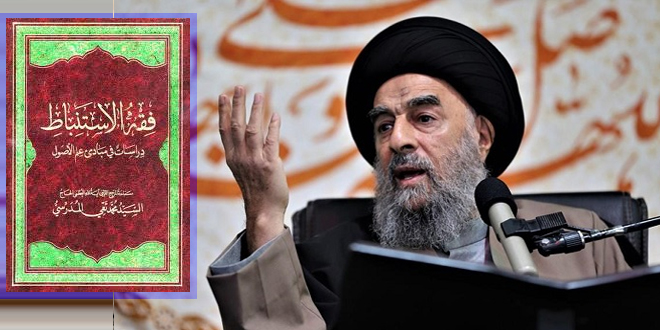

المصدر: كتاب فقه الاستنباط، دراسات في مبادئ علم الأصول، الصفحة 46

تحمیل الكتاب:

فقه_الإستنباط_دراسات_في_مبادئ_علم_الأصول_السيد_محمد_تقي_المدرّسي

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي