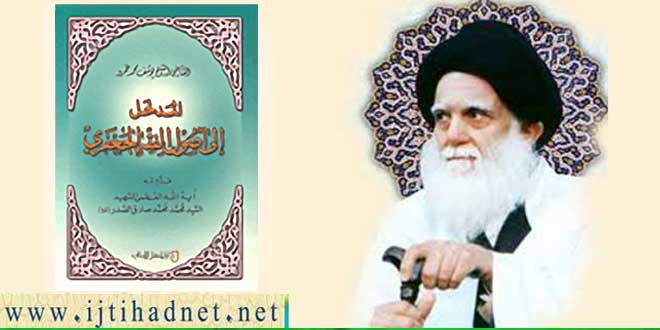

الاجتهاد: من الكتب التي قدَّم لها السيّد الشهيد محمد الصدر كتاب (المدخل إلى أصول الفقه الجعفري) * لمؤلّفه القاضي الفقيه الشيخ يوسف عمرو وهو أحد علماء جبل عامل في لبنان وأبرز قضاتها، حيث تناول الكتاب تاريخ علم الأصول وأثره في الفقه الإسلامي،

إذ أجاد الشهيد الصدر بكتابة مقدّمة له حاول اختصار ما جاء فيه، باعتباره كتاباً واسعاً متعدّد الأبواب والجهات، ولا يخلو في بعض فصوله من استطرادات ذات أهميّة، ممّا يجعل القارئ غارقاً في خضمِّ الهموم الدّينية والاجتماعية قبل حصوله على تاريخ علم الأصول، الأمر الذي جعل الصدر أن يقدّم له خلاصةً بطلبٍ من مؤلِّفه كي يوصل القارئ إلى ذلك التاريخ بسرعةٍ وإيجاز.

كلمات في تأريخ علم الأصول.(1)

لا أعتقد أن الفكرة المتأخرة التي يدافع عنها البعض، من زيادة العتب على علماء الإمامية المتأخرين في التوسع والتعمق في دراسات وأبحاث علم أصول الفقه،لا أعتقد أنها فكرة تامّة الصحة على المستوى القواعدي العام،

بل ستجد من خلال كلامنا هذا ضرورة وجود علم الأصول والتوسع في بحوثه من أجل التعمق في فهم الفقه الإسلامي، ومن ثم في التربية الفردية والاجتماعية على وجه العموم.

ليست العبارة الموروثة القائلة (ما من واقعة إلاّ ولها حكم)(2) آية في كتاب الله العزيز، ولا تستفاد من إحدى آياته الكريمة، من فضاكنها وبالرغم من ذلك أكيدة الصحة؛لأنها تعبر عن فحوى عدد من الأخبار(3) التي تؤكد عموم الأحكام الشرعية في الإسلام،كما أنها مورد إجماع علماء المسلمين أجمع، فأنهم ليس فيهم ـ على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ـ من يشك في نقص الشريعة وتخلفها عن أي واقعة أو حادثة.

ومن هنا يمكن القول بوضوح بأن علماء المسلمين تسالموا على شمول الشريعة، وعموم أحكام الإسلام لكل الوقائع والحوادث في كل مكان وزمان. وثم (ما من واقعة إلاّ ولها حكم).

كما أن هذه العبارة هي مورد إدراك العقل القطعي بصحتها؛ لوضوح أن شمول الشريعة لكل الوقائع لطف إلهي واللطف واجب، على ما برهنوا عليه في علوم العقائد الإسلامية (4)،كما أن إدراك سعة الرحمة الإلهية وعموم الكرم اللانهائي ، مع إدراك سعة العلم اللانهائي بالمصالح الواقعية للمخلوقين والقدرة الإلهية على وضع التشريع المناسب لهم .

إن إدراك كل ذلك يجعل هذه الفكرة مُتعيّنة الصحة. فإذا أدركنا أن الرحمة الإلهية والعلم الإلهي والقدرة الإلهية أزلية ولا نهائية(5)، كما هو المبرهن عليه من خلال الأساس الإسلامي الذي تنطلق منه تكون هذه الفكرة أكثر من قطعية وأكثر من ضرورية .

وليس شمول الأحكام الشرعية الإسلامية لكل الوقائع أمراً مستأنفاً أو قولاً مكرراً،وإنما يعتبر هو الأساس الرئيسي لتربية الفرد والمجتمع، ومن ثم تربية البشرية جمعاء، تربيتها المناسبة التي تسير بها حثيثاً نحو كمالها المنشود.

وهذه التربية الواسعة المعمقة، لا يمكن أن تنجح إلا بعد استيعاب التشريع لكل مناحي الحياة ولكل تصرفات الأفراد، من فضاكل القوانين الخاصة البشرية عن الوصول إلى الكمال المنشود.

وليس الحكم الشرعي، أو مسائل الحلال والحرام أموراً تعبدية أو نفسية أو عناوين مثالية، وإنما تُعبر بمجموعها عن منهج تربوي عادل كامل موضوع بين يدي البشرية من أجل إيصالها إلى الكمال.

كل ما في الأمر أن هذا المنهج لا يمكن أن ينتج نتائجه المطلوبة إلا بالإطاعة والتطبيق، حينما ينزل إلى حياة الفرد والمجتمع، فلو طبقه البشر لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم .

[وإلاّ] وأما لو بقيت الشريعة حبراً على ورق إذاً، [وعندها] فسوف يخسر البشر بالضرورة نتائجها الكبرى، وعجزوا عن الوصول إلى كمالهم المنشود.

ومن ثم تعرف أن الله تبارك وتعالى وفرَّ للبشرية الأطروحة التشريعية العادلة الكاملة، التي توصلها إلى الكمال مع تجاوب البشر معها وانشدادهم عاطفيّاً وعقليّاً باتجاهها، وتنفيذهم لها في عالم الحياة، بخلاف ما لو انعكس الأمر فإنها عندئذٍ ستكون بشرية خاسرة ذات حظوظ عاثرة، من حيث علمت أو لم تعلم.

من فضاكن ما معنى هذه الفكرة الأساسية: ما من واقعة إلا ولها حكم؟!

إننا بشكل واقعي وأساسي، يمكن أن نفهمها على الشكل التالي: إن نبيّ الإسلام’ حامل الأطروحة العادلة الكاملة إلى الناس من قبل الربّّ الرحمن الرحيم ، قد أطلع البشرية – على وجه العموم- على الأحكام العامة الشاملة لكل الوقائع على الإطلاق، والقابلة للاستمرار والانطباق في كل مكان وزمان إلى مدى عمر البشرية الطويل .

ولم يبق حكم تحتاجه البشرية في حاضرها ومستقبلها إلاّ وبلّغه، بدليل نص القرآن على إكمال الدين وإتمام النعمة في أواخر حياة هذا النبي الكريم(6)’ .

وهذا ما يسمى في مصطلح الفقهاء بالحكم الواقعي،(7)

ومن هنا يتبرهن: إن الأحكام الواقعية الإسلامية تشمل الوقائع كلها منذ صدر الإسلام وإلى نهاية البشرية.

من فضاكن من أين يمكننا أن ننال تلك الأحكام الواقعية، فإن هذه الأحكام قد لا تكون متوفرة بوضوح لكل أحد، مع بعد المكان وطول الزمان عن مركز التشريع، ومع إمكان التشكيك في مضمون الحكم وشكل الواقعة التي يمر بها الفرد والمجتمع.

وكلما طال الزمن وزادت الحوادث وتجددت وقائع الحياةكانت المشاكل التشريعيّة أطول وأزيد.

وهنا يواجهنا الفقه على مستوى الفكر الإسلامي العام.

إذن فالفقه هو المرآة الصالحة للكشف عن الأحكام الواقعية التي جاء بها الإسلام لتربية البشر، وهو الذي يسعفنا بالجواب عن كل مشكلة، لدى بُعد الزمان والمكان عن عصر التشريع، وهو الميدان الصالح لتنفيذ الفكرة القائلة: ما من واقعة إلاّ ولها حكم، ومن هنا تبرز بوضوح أهمية الفقه.

لم يكن المجتمع – في الأغلب- خلال عصر التشريع بحاجة إلى قواعد عامة يستند عليها في استكناه الحكم الشرعي، بعد أن كان في إمكانه السؤال المباشر والمعرفة الحسيّة بالحكم، ولم يكن يحول دون هذه المعرفة إلاّ بعض الشكوك التطبيقية التي قد تحدت للإنسان في حياته الفردية، كالشك في دخول وقت الصلاة مثلاً،

أما مجموعة الأحكام بالمقدار الذي يحتاج المجتمع آنئذٍ، فقد كانت متوفرة بصراحة ووضوح خلال عصر التشريع،بل لعلّ المجتمع يومئذلم يكن بالمستوى الفكري اللائق لتلقي القواعد العامة؛ لوضوح أن تطبيق القواعد العامة على مواردها يحتاج إلى ذوق رفيع واعتياد طويل، لم يكن المجتمع قد مرّ به يومذاك،

بل كان الفرد في الأعم يسأل عن موضع حاجته، ثم يذهب ليطبق الجواب تطبيقاً صرفياً من دون فحص عن أي دليل آخر من الكتاب والسنة، ممانعرف الآن ضرورته في علمي الفقه والأصول.

من فضاكن بالرغم من ذلك، كانت القواعد العامة تزرق بأناة وحكمة مع عدد أجوبة الأسئلة، ولعدد من الأفراد الأذكياء المفكرين، حيث عُرف أمثال هؤلاء أن الفرد (لا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك(8)، وأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس(9)،لتكون هذه القواعد العامة وأمثالها هي الركيزة الأساسية في استكناه الأحكام الشرعية حين يبتعد المجتمع عن عصر التشريع، ذلك البعد الذي كان يجب أن يكون.

وكانت هذه القواعد العامة هي النموذج الأول والأمثل لما سُمّي بعد ذلك بعلم الأصول، وكانت هي المصداق الرئيسي الصحيح للقول: بأن علم الأصول في المذهب الإمامي أسبق من أقدم مصدر أصولي لدى مفكري علماء العامة(10)، كما هو مسطور بكل وضوح في مباحث هذا الكتاب(11).

وقد كان قادة الإسلام على مستوى إدراك هذه القضية: أعني مرور المجتمع بظلام البعد عن التشريع حقبة طويلة من الزمن، كما كان هؤلاء القادة على مستوى إيفاء هذه الحاجة وسد هذه الثغرة، وإنقاذ الأمة من الحيرة خلال تلك الفترة.

وقد كانت القواعد العامة التي تلقي الضوء على الأحكام الشرعيةإحدى الخطوات الرئيسية في هذا الطريق.

وابتدأ عصر البعد عن التشريع بزوال قادة الإسلام عن مسرح المجتمع ،ودخلت البشرية في هذا الظلام الرهيب الذي يحمل بين طياته نقاط ضعفه العصيبة والرئيسية، والتي يهمنا منها ما يلي:

أولاً: تعذر توجيه السؤال إلى أحد قادة الإسلام مباشرة؛لعدم توفرهم بين الناس.

ثانياً: يتفرع عن ذلك تعذر الوصول إلى الحكم الواقعي الإسلامي، إلاّ ما كان موروثاً على مستوى اليقين ،كضروريات الدين.

وهذا المقدار لا يكفي لسد بعض الحاجة، فضلاً عن استيعاب الجميع.

ثالثاً: تجدد الحوادث والوقائع، مما لم يرد فيه نص واضح طبقاً لتعقد الحياة جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر.

رابعاً: وجود التعارض بين مضامين السنة المنقولة عن قادة الإسلام.

خامساً: وجود التعارض بين ظاهر القرآن الكريم، وعدد ما نقل في السنة.

سادساً: وجود المفاهيم المتعددة والمتعارضة للقرآن الكريم ،والتي يدعمها كل قوم بالشواهد والقرائن.

سابعاً: وجود اتجاهات معمقة نسبياً مضرة بأصل العقيدة تشكيكاً ومناقشةً وطعناً.

ثامناً: وجود الخلافات المذهبية الإسلامية المعروفة.

تاسعاً: وجود اتجاهات منحرفة للمستوى المعروف الظاهر من الشريعة، والتي تمثل – في الأغلب – اتجاهات منحرفة في الفكر الإسلامي.

عاشراً: التشكيك التطبيقي الذي كان موجوداً منذ عصر التشريع، والذي يواجهه الفرد في عدد من وقائع حياته، كالشك في دخول وقت الصلاة، كما سبق أن مثلنا.

إلى غير ذلك من المصاعب التي لا ينبغي بأي حال أن تحول دون تطبيق المنهج الإسلامي في التربية والتكامل . فإن أي شيء في المجتمع أو في الكون لا ينبغي أن يحول دون هذه التربية، ودون وصول البشرية إلى الكمال .

وكان لابد للعلماء من الوقوف بوجه كل هذه النقاط الرهيبة، وملأ كل الفراغات وسد الحاجات؛ لكي يواكبوا خط التربية الإسلامية، وليطبقوا طاعة الله سبحانه في الأرض ،لكن من دون أن يستعملوا الهوى أو أن يحيدوا عن التقوى، في وضع الحلول وسد الحاجات، وكانت هذه مهمة عليا ورئيسية خرج منها علماؤنا منتصرين صامدين.

كيف سيعرفون الحكم بدون سؤال أحد قادة الإسلام؟

كيف سيعملون بالحكم في الوقائع المتجددة بدون نص واضح؟

وكيف سيفهمون الحكم في موارد التطبيقات المشكوكة؟

وكيف سيحلّون التعارض بين أشكال السنة الواردة وبين ظاهر الكتاب والسنّة؟

وكيف سيواجهون الحملات المضادة من مختلف الجهات؟

وقد كانت القواعد العامة المفهومة من الكتاب والسنة هي المنقذ الرئيسي في هذا الصراع، أنها تلك القواعد التي سبق أن سنها قادة الإسلام؛ لأجل هذا العصر الرهيب بالذات، لتنقذ المجتمع والفرد مما يعانيه من ظلام.

وعن هذا الطريق تصدى علماؤنا بكل جدٍ ومثابرة لمواجهة الصعاب في التفسير والعقيدة والفقه والجدل المذهبي والأخلاق، وغير ذلك من العلوم.

واصطلحوا على تسمية القواعد العامة التي تساعد على معرفة الأحكام الشرعية بالخصوص: بعلم الأصول ،أو علم أصول الفقه.

انطلاقاً من أن هذه القواعد تعتبر أصلاً أو أساساً يمكن أن تفهم منه الأحكام الشرعية الإسلامية التي تمثل الفقه بمجموعه. إذن فكل قاعدة تعتبر أصلاً فقهياً نستنتج منه مجموعة ضخمة من الأحكام، ويكون مجموع القواعد (أصولاً) للفقه بمجموعه بطبيعة الحال.

ومن هنا اكتسب علم الأصول أهمية من جديد أهميته المضاعفة في عصر الظلام، واستمر خط التربية الإسلامية، لم ينقطع عن العطاء في عالم الحياة.

وقد كانت الفترة الأولى في هذا العصر، وربما لحقبة غير قليلة(12) متميزة بكثرة ما ورد من نصوص السنة الشريفة، متمثلاً في المصادر الموروثة عن عصر التشريع، والتي تعد بالآلاف أو بعشرات الآلاف،

بحيث كان الفرد لا يحتاج إلى عناء شديد في الفحص عن دليل الحكم الشرعي الذي يحتاجه أو يحاول معرفته، بل الأمر أكثر من ذلك، فإن الفرد يستطيع أن يجد على الحكم الواحد عدداً وأفراداً من الروايات المروية في هذه المصادر، ومن هنا كان الاعتماد الرئيسي في معرفة الأحكام يومئذ على التواتر أو الاستفاضة في الأخبار، ولم يكونوا بحاجة إلى استعمال الخبر الواحد، أو التعمق في القواعد العامة، لنيل الحكم الشرعي.

ومن هنا ظهر الاتجاه القائل بإلغاء الخبر الواحد عن إمكان الاستدلال به على الحكم الشرعي أساساً، ولماذا الاستدلال بهذا الشكل الظني؟ مع إمكان الاعتماد على اليقين القطعي في الحكم، ذلك اليقين المستفاد من الاستفاضة والتواتر،

وأهم مَن أبرز هذا الرأي من علماء الحقبة التي وصلنا إليها السيد المرتضى(13) والشيخ بن إدريس الحلي(14)، ويظهر من كلام السيد المرتضى أن هذا الاتجاه كان هو المشهور بين العلماء(15)، ولعله المتسالم على صحته يومئذ.

وهذا هو الذي يفسر ضعف الاتجاه إلى علم الأصول، وقلة التأليف فيه، وقلة التدقيق في الروايات الدالة على القواعد العامة.

وهذا هو الذي يفسر لنا ما قاله علماؤنا الأخباريون المتأخرون: من أن علماءنا المتقدمين -أعني في الفترة التي نتحدث عنها-كانوا أخباريين ولم يكونوا أصوليين(16)، غير أن موقفهم هو الذي عرفناه من عدم الحاجة الماسة إلى الدخول في تفاصيل هذا العلم، وليس موقفهم هو الاتجاه الأخباري في رفضه والظفر فيه؛ بدليل وجود المؤلفات العديدة فيه، من قبل تلك الفترة، كالشيخ الطوسي والسيّد المرتضى نفسه، وقد أخرجوا في موسوعاتهم كالكافي والتهذيب، تلك الروايات الحاملة للقواعد العامة الأصولية.

لقد كان هذا العصر من هذه الجهة مشابهاً لعصر التشريع، فكلما كان عصر التشريع قليل الاعتماد على القواعد؛ لوضوح الأحكام الشرعية وضوحاً حسيّاً ناتجاً عن إمكان السؤال المباشر من قادة الإسلام أنفسهم، فكذلك يقلّ اعتماد هذا العصر الذي وصلنا إليه على القواعد العامة، باعتبار وضوح الأحكام وضوحاً حسيّاً عن طريق الاستفاضة والتواتر بالأخبار.

وهذا هو أحد الفروق الرئيسية بين هذا العصر، والعصر الذي سوف يليه في عمر الأمة عامة وعلم الأصول خاصة.

ومرت الأمة بعصور الانحلال والضياع الاجتماعي، عصور هجمات التتار والمغول، ثم الحروب الصليبية، حيث استهدفت الهجمات الفاجرة فيما استهدفته، الاعتداء على التراث الإسلامي المقدس المتمثل في مصادر التأريخ والحديث والعقائد وغيرها،

فقد تم في تلك الحقبة إحراق وإتلاف العديد من المكتبات العامرة الحاشدة بمئات الآلاف من الكتب، وبذلك ضاعت عشرات الآلاف من الحقائق في التفسير والحديث والتأريخ، وسائر المعارف، وانطمرت أسماء المئات من الرجال والرواة والمؤلفين وأهل الفكر والأدب وأهل السيف والقلم، ودخلت الأمة في عصر بعيد عن عصر التشريع بعداً معمقاً وحقيقياً.

وبذلك تأكدت نقاط الضعف لعصر الظلام، بل قد أضيفت إليها نقاط جديد أهمها – فيما نبغي- تلف التراث السابق، ومن ثم انقطاع ما كان يحس به العلماء السابقون من إمكان تحصيل الاستفاضة والتواتر عند الاستدلال على حكم من الأحكام، وبذلك ارتفعت أهمية القواعد العامة أو قل: علم الأصول ارتفاعاً عالياً!؛

لأنّه أصبح حاملاً للثقل الأكبر من الأدلة على مجموع الأحكام الشرعية، ولعلّ أقدم وأعمق مَن التفت إلى ذلك من علماء تلك الفترة المحقق الحلي صاحب المعتبر وشرائع الإسلام وغيرهما ، وحيث كتب في علم الأصول،

وطبّقه في الفقه بشكل تفصيلي معمق، وتبعه على ذلك العلامة الحلي ابن المطهر، حيث كتب في علم الأصول أكثر من كتاب، وكان كتابه (القواعد) وغيره، خير دليل على عمق استعمال القواعد العامة في استكناه الأحكام الشرعية، ومشى خط علمائنا على هذا الطريق ، وكثرت المؤلفات في علم الأصول، وتعمق الشعور بأهميته، وكان هذا هو الأسلوب العام فترة من الزمن .

ثم وجد طريقان متعاكسان،يبدوا أنهما ناتجان من قناعة أحدهما بوفرة الأخبار الواردة عن قادة الإسلام، وقناعة الآخر بشحتها.

الطريق الأول: هو الطريق الذي شعر علماؤه ومفكروه بوفرة الأخبار وكثرتها بشكل يُغني عن الاعتماد على القواعد العامة، وذلك بعد أن تبرهن لديهم صحة كل ما جاء في الأصول الأربعمائة، والكتب الأربعة من الأخبار(17)

وهذا الاتجاه هو الذي سمي بالأخبارية؛ لاعتماده في معرفة الأحكام الشرعية على الأخبار دون القواعد العامة.

وبذلك أصبح موقفهم مشابهاً من هذه الناحية لعلماء الفترة الأولى الذين كانوا يشعرون بتوفر الأخبار وعدم الحاجة إلى الاعتماد على القواعد.

غير أن أولئك كانوا مصيبين في اتجاههم؛ لأنَّ عصرهم كان يناسب ذلك بالضرورة ؛ لأنهم عاشوا عصر توفر المصادر الحديثية والتأريخية قبل حملات المهاجمين، وإحراق المكتبات، من فضاكن هؤلاء أعني الأخباريين، أصبحوا على خطأ؛

لأنَّ المكتبات كانت قد أتلفت والتراث قد ضاع عن الاستدلال على الأحكام الشرعية،لم يبق أي طريق كافٍ للاستدلال عليها، إلاّ الأخبار الضعيفة والدلالات البعيدة.

ولعلّ الأفضل لو كانوا قد أدركوا:

أولاً: إن القواعد العامة الأصولية ليست من بنات أفكار العلماء، وليست غريبة على الشريعة المقدسة الغراء، بل هي منها بالصميم؛ بدليل ورودها في الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وقد أسسها قادة الإسلام أنفسهم من أجل تطبيقها في مثل هذا العصر المظلم، لتكون هي المنقذ الرئيسي من الجهل والحيرة، والدليل الرئيسي على معرفة الأحكام الشرعية.

ثانياً: إن الحكم بصحة كل ما ورد في الكتب الأربعة، حكم يحتاج إلى الدليل، فإن وثاقة المؤلفين ـ وهي أمر واضح وأكيدـ لا يعني صحة كل ما أوروده في كتبهم، بل يبقى كل خبر قابل للمناقشة من حيث رواته الآخرين، ومن حيث مدى دلالة كلماته على الحكم الشرعي المطلوب.

وإنما سجل هؤلاء المؤلفين هذه المجموعة من الأخبار حفظاً لها عن الضياع، وتسليماً لها بأيدي الأجيال المقبلة، على أن يكون بين تلك الأجيال حق التمحيص والتمييز، لا على أن يشهد المؤلف بصحة كل ما أورده من الأخبار في كتابه .

الطريق الثاني: وهو ـ على ما يبدوـ ناشئ من الشعور الوجداني بقلة الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على الأحكام الشرعية، بعد أن أصبح تحصيل الاستفاضة والتواتر على الحكم الشرعي متعذراً، وكان الخبر الواحد الصحيح قليل الوجود بين الأخبار.

وليست أخبار الكتب الأربعة فضلاً عن سائر المصادر، مما يمكن أخذه بشكل مسلم الصحة وبدون مناقشة،اذاً فلم يبق من الأخبار الدالة على الحكم الشرعي بشكل صحيح وأكيد إلاّ النزر القليل.

ومن هنا تضاعفت أهمية القواعد العامةـ أهمية علم الأصول ـ ، مما حدا بهؤلاء إلى التدقيق فيه أكثر وأكثر، أليس هو دليلهم الرئيسي ومفزعهم الأخير في معرفة أحكام الإسلام؟،

الأمر الذي سبب في أذهان هؤلاء إلى إدخال المطالب الفلسفية والمنطقية في علم الأصول. أليست الفلسفة هي أعمق العلوم وأحراها بإدراك الحقائق؟،

إذن فالحري بنا أن نفهم علم الأصول فهماً فلسفياً، لعلنا ننال منه حقائق الأحكام الشرعية في عصر الضياع والظلام، وبذلك أصبح علم الأصول فصلاً من فصول الفلسفة أوكاد.

وهذا هو الاتجاه الذي مشى عليه الأصول حقبة طويلة من الزمن(18)،بحيث كان يصعب التخلص من هذا الاتجاه، فكان اللاحقون يبنون على مسلك السابقين، وكأن المفارق لهذا الاتجاه كان يتكلم عن علم آخر غير علم الأصول.

وبالرغم من أن أهمية علم الأصول لم تضعف، بل ازدادت وضوحاً ورسوخا،كيف وإن الزمن يزداد بعداً عن عصر التشريع، والوقائع الجديدة تتواتر وتتكاثر، والحاجة إلى القواعد العامة تزداد تدريجاً في استكناه الأحكام الشرعية.

غير أن المفكرين المتأخرين أصبحوا يدركون الخطأ في تحويل علم الأصول إلى فلسفة ،كيف وإن الكتاب والسنة والقواعد العامة كلها ألفاظ لغوية ينبغي أن تفهم فهماً عقلائياً، لا فهماً عقلياً دقياً،

ومن هنا أصبح الاتجاه المتأخر هو الفهم الأصولي الناتج عن الفهم العرفي والسيرة العقلائية مع محاولة الابتعاد عن العقلية الفلسفية.

ولم يكن هذا الاتجاه الأصولي الجديد بمقتض لضحالة هذا العلم أو ضيق مباحثه، بل بقي على سعته وعمقه وشموله،كل ما في الأمر أنه قد انسحبت منه النظريات الفلسفية لفهم الكون والحياة، واُبدلت بنظريات ناتجة عن فهم الكتاب والسنة، فهماً عرفيّاً لغويّاً طبيعيّاً.

وبالرغم من أن هذا الاتجاه ـ أعني التقليص من الفلسفةـ أصبح واضحاً في رسائل الشيخ الأنصاري وكفاية الآخوند الخراساني إلاّ أنّ أوضح مَن ظهر ذلك على يديه اثنان من طلاب الآخوند، هما الشيخ ضياء الدين العراقي في مقالاته، والشيخ محمد حسين النائيني في فوائد الأصول.

ولا زال هذا الاتجاه هو الساري المفعول بين أكثر العلماء إلى العصر الحاضر، وهو لا يمثل إلى حد الآن حقبة طويلة الدهر، بل لا يكاد يزيد على الخمسين عاماً إلا قليلاً.

وقد يستثنى من ذلك المنهج الذي سلكه سيّدنا الأستاذ آية الله الصدر في علم الأصول، حيث طبق نظريات حساب الاحتمالات التي أسسها في كتابه (الأسس المنطقة للاستقراء) على علم الأصول، فكان بذلك مشابهاً لاتخاذ المنحى الفلسفي في علم الأصول في المنهج الأصولي الأسبق، غير أن فروقاً كبيرة تبقى بين ذلك المنحى الفلسفي وبين ما أنتجه سيّدنا الأستاذ في هذا العلم ،

ويمكننا أن نلخص أهم الفروق فيما يلي:

أولاً: إن النظريات الفلسفية حيث طُبقت على علم الأصول، استوعبت جميع أبحاثه؛ لأنَّ المفكر الأصولي أصبح يفكر بروح فلسفية وباستمرار، فلا تكاد تقع في علم الأصول على بحث خال من الفلسفة أو التطبيقات الفلسفية.

على حين أن نظريات حساب الاحتمالات لم تستوعب كل أبحاث علم الأصول، بل لها أبوابها الخاصة التي يصح تطبيقها فيها، بينما تبقى الأبواب الأخرى على ذمة أشكال أخرى من الاستدلال، وسوف لن تكون الأبواب التي تستعمل فيها هذه النظريات ممثلة لأغلب علم الأصول ،فضلاً عن مجموعه.

ثانياً: إن النظريات الفلسفية حين طبقت على علم الأصول أخرجته تماماً عن طريقه الطبيعي الساذج الذي بناه المحقق الحلي والعلامة الحلي، وأصبح ألغازاً عقلية شأنه في صعوبة الفهم وعسر الهضم شأن جملة من مباحث الفلسفة المعقدة والمعمقة.

على حين وجد سيّدنا الأستاذ(19) علم الأصول وقد عاد إلى سالف طبعه ،واتخذ الشكل العرفي الطبيعي، فلم يخرج به عن هذا المنحى، حتى تطبيقات حساب الاحتمالات، فضلاً عما سواها من الأبحاث، فنراه في علم الأصول يقتصر على النتائج الوجدانية الواضحة لحساب الاحتمالات، متجنباً الدخول في التعقيدات البرهانية عليها، باعتبار توفرها في مصدر آخر هو كتابه (الأسس المنطقية للاستقراء).

إلى فروق أخرى لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. وإلى هنا تمت لدينا صورة مصغرة عن تأريخ علم الأصول الذي يشارك في بناء الفقه، المشارك بدوره في التربية الإسلامية التي تدفع بالبشرية إلى مدارج الكمال .

وبهذا السير في تأريخ علم الأصول تنتج عندنا أكثر من ثمرة :

الثمرة الأولى: صحة ما قلناه في الفقرة الأولى من هذا البحث،وهو لا صحة للفكرة المتأخرة القائلة بخطأ التوسع والتعمق في مطالب علم الأصول؛لوضوح التوسع والتعمق كلما كان أكثر كانت معرفة الأحكام الشرعيةـ أو قل الاطلاع على الفقه الإسلامي ـ أقرب وأسرع في عصر ازداد فيه البعد عن عصر التشريع، ويزداد فيه تعقد الحياة باستمرار. وبهذا التوسع والتعمق يستطيع علم الأصول،

ومن ثم علم الفقه أن يقول: (ما من واقعة إلاّ ولها حكم)، تماماً كما كانت الشريعة الواقعية التي جربها النبي’ تستطيع أن تقول:

وبه تستطيع التربية الإسلامية للفرد والمجتمع أن تشق طريقها في تيار الظلام وغمار المصاعب والشبهات، وتستطيع أن تسير بالفرد والمجتمع نحو كماله المنشود، تماماً كما كانت الشريعة الواقعية تستطيع أن تسير.

الثمرة الثانية: أنه لعلنا نستطيع أن نفهم كتاب هذا الأخ الجليل والعلامة المفضال، الذي نقدم له على ضوء هذا البحث الموجز، فإنه والحق يقال: قد أتعب نفسه بصدق وإخلاص في التعمق والتدقيق؛ لاطلاع القارئ على صورة واضحة وصحيحة عن تاريخ علم الأصول،خالية عن مصاعب المصطلحات وعن شوائب الانحراف،

وقد أجاد في ذلك وأفاد، وقد أحرزت ذلك بالمباشرة، بعد أن أحسن الأخ العلاّمة الشيخ يوسف محمّد عمرو بيّ الظن، فأطلعني على مخطوطته وهو يجد أن في اطلاعي عليها بعض الفائدة، وقديماً قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ، فوجدته الصورة الصحيحة الواضحة لتأريخ علم الأصول.

غير أنه كتاب واسع متعدد الأبواب والجهات، ولا يخلو في بعض فصوله من استطرادات ذات أهمية، مما يجعل القارئ غارقاً في خضم الهموم الدينية والاجتماعية قبل الحصول على تاريخ علم الأصول ،الأمر الذي يجعل القارئ محتاجاً إلى خلاصة مجملة توصله إلى هذا التأريخ بسرعة وإيجاز.

وأرجو من الله سبحانه أن يكون هذا البحث صالحاً لأن يكون هو تلك الخلاصة المجملة المطلوبة.

كما أرجو منه وهو الرحيم الكريم أن يمد الإسلام والمسلمين بنصره وتأييده وتسديده، إنّه ولي كل توفيق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

النجف الأشرف

28 / رجب / 1398هـ

محمد الصدر

الهوامش

(۱) تعود أصل هذه المقدمة إلى تاريخ ۱۳۹۸ هـ. حيث كُتبت مقدمة لكتاب المدخل إلى أصول الفقه الجعفري) لمؤلفه الشيخ يوسف عمرو، المطبوع في سنة 1401هـ ۱۹۸۱م، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

(۲) قد تعرض جملة من الأعلام لذكر هذه العبارة، أنظر – على سبيل المثال : الفصول الغرويّة في الأصول الفقهية: 406، فصل: لا خلاف في عدم تصویب المختلفين في العقليات، فرائد الأصول ۱: ۲4۷، خبر الواحد.

(3) هذه العبارة (ما من واقعة إلا ولها حكم) من المتسالم على فحواها عند علماء الطائفة، وهي مستفادةٌ من أخبار أهل البيت “ع”، نحو ما ورد عن النبي (ص) ، أنه قال: «يا أيها الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه». الكافي للكليني ۲: ۷۶، باب الطاعة والتقوی.

(4) أنظر: النکت الاعتقادية (للشيخ المفيد): 35. الفصل الثالث في النبوة، المسلك في أصول الدين (للمحقق الحلي): ۱۹۱، في حقيقة الإمامة ووجوبها، کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد (تحقيق الآملي): 445، المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه.

(5) راجع تفصيل ذلك في كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد (تحقيق الآملي): 404 / الفصل الثاني: في صفاته تعالى.

(6) إشارة إلى قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.) سورة المائدة، الآية: 3.

(7) الحكم الواقعي: هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وهو ما يقابل الحكم الظاهري الذي هو كل حكم أفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. راجع في هذا المجال دروس في علم الأصول ۲: ۱۲، الحكم الواقعي والظاهري.

(8) إشارة إلى قوله : « ولا ينقض اليقين بالشك». أنظرة الكافي للكليني) ۳: ۳5۳، باب السهو في الثلاث والأربع، من لا يحضره الفقيه 1: 6۱، ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه.

(9) راجع تهذیب الأحكام ۱: 442، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات.

(10) راجع في هذا المجال ما ذكره فخر الشيعة الإمامية و المرجع الأكبر السيد حسن الصدر في كتابه «الشيعة وفنون الإسلام” : ۷۸، الفصل الخامس: في تقدم الشيعة في علم أصول الفقه.

(11) أي: کتاب: «المدخل إلى أصول الفقه الجعفري» .

(12) يبدأ بأول عصر الغيبة الصغرى، ويبقى مستمراً إلى زمن ابن إدريس الحلي، لكنه لن يبق بعده طويلاً. (منه قدس سره)

(13) أنظر : رسائل الشريف المرتضی ۲۱ : ۱ وما بعدها، الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه.

(14) أنظر: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی 1 : 46، مقدمة المؤلف.

(15) راجع رسائل الشريف المرتضی1 : ۲۱، وما بعدها، الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه.

(16) راجع تفصيل ذلك: في الفوائد المدنية: ۷۰، ترجمة صاحب الفوائد، والحدائق الناظرة 1: ۱6۹، المقدمة الثانية عشرة: في نبذ من أحوال المجتهدين والأخباريين.

(17) منهم المحدث الاسترآبادی کما ذکر في « الفوائد المدنية»: ۳۷۱، الفصل التاسع: في تصحيح أحاديث كتبنا. وقد ذكر اثني عشر وجهاً في الاستدلال على صحة أحاديث الكتب الأربعة. ومنهم أيضا الحر العاملي کا ذکر في (وسائل الشيعة)۳۰ : 191، وما بعدها، الفائدة السادسة: في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها …

(18) ليس لهذه الفترة مبدأ ومنتهى حديين، باعتبار نسبية التطور الفكري الأصولي، لكنها على العموم تبدأ بعد الوحيد البهبهاني وتنتهي بحوالي عصر الشيخ الأنصاري ،كما سيأتي (منه قدس سره)

(19) أي: آية الله العظمى السيد الشهيد المحقق محمد باقر الصدر قدس سره”

* هذا الكتاب يؤرخ باختصار لعلم أصول الفقه، عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية، المعروفين بالشيعة الجعفرية. و ذلك منذ أيام الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، المعروف بالإمام محمد الباقر عليه السلام، المتوفي عام 111هـ، المرافق لعام 729م. ولغاية أيام الأستاذ الشهيد المحقق السيد محمد باقر الصدر (قده) المستشهد في 18 شوال 1400هـ، الموافق 9/4/1980م.

كما فيه إطلالات مختصرة على المدارس الأصولية الإسلامية الأخرى، وعن الخلاف بين المدرستين الأصولية والاخبارية عند الشيعة الجعفرية. وملحق خاص حول الحاكم والحكم الشرعي في الإسلام، وعن دور العقل، واستقلاليته بإدراك الحكم الشرعي.

وقد أثنى على جهود مؤلف الكتاب أستاذه الشهيد السيد محمد الصدر (قده) في تقديمه له بقوله: “فإنه والحق يقال، قد أتعب نفسه بصدق وإخلاص في التعمق والتدقيق لإطلاع القارئ على صورة واضحة وصحيحة عن تأريخ علم الأصول. خالية عن مصاعب المصطلحات وعن شوائب الانحراف… وقد أجاد في ذلك وأفاد”.

المصدر : كتاب : محمد الصدر”قدس سره “إشراقات فكرية / رسائل ومقالات / 2.

تحميل الكتاب

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي