الاجتهاد: تأتي أهمية كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، أيضاً، من كونه حظي بتأييد واسع من قبل العلماء المسلمين في إيران، ووقّع عليه إثنان من كبار هؤلاء العلماء، وهما الآخوند الخراساني والشيخ عبدالله المازندراني، وقد تصدّر الإمضاءان الصفحة الأُولى من طبعته الفارسية الثالثة، رغم تحفظ العديد من العلماء الآخرين بطبيعة الحال./ بقلم: مختار الأسدي

ربما لا نجانب الصواب إذا قلنا: إنّ الشيخ النائيني، في كتابه: “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، كان قد سبق عصره قرناً من الزمان، وأنّ حركته الدستورية أو ما سُمّي بـ”المشروطة” يمكن اعتبارها البناء التحتي الأول للثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني في الربع الأخير من القرن الماضي.

وربما تكون هذه الحقيقة أكثر وضوحاً إذا عرفنا أنّ هذا الأخير ربما عمل بآراء الشيخ النَّائيني وانتهج منهجه في مشروع ثورته، خصوصاً في ما يتعلق بالحرية والمساواة وإدراكه المتقدّم لمواجهة الموروث الديني المتخلّف، المتضامن مع الاستبداد السياسي على امتداد قرون طويلة من عمر الأُمّة الإيرانية.

نعم، جاء كتاب النائيني “تنبيه الأمة وتنزيه الملة” ليحرّك كامن الوعي لدىالنخبة في إيران، ويُعيد لهذه الأُمّة انتماءها الإسلامي وهويتها الدينية، التي ضيّعها جهل الناس من جهة وتقصير العلماء من جهة أخرى.

ومن قراءة واعية للعديد من مواد الدستور الإسلامي اليوم، وخصوصاً تلك التي تؤكّد على الانتخابات، والمجالس البلدية، ومجلس الشورى، ومجلس الصيانة، ومجلس الخبراء، نكتشف بصمات الشيخ النائيني ولفتاته الدقيقة إلى ما سمّاه الشورى الشعبية، والسلطة المقيّدة، وحاكمية الأُمّة، ودور العلماء الواعين في إنهاء ما أسماه شعبتي الاستبداد السياسي والاستبداد الديني معاً.

إضافة إلى ذلك تأكيد الشيخ المؤلّف على رأي الأكثرية في حسم القرارات المختلف عليها، وذلك بالأخذ بالتصريحات عند التعارض وبآراء الأكثرية عند الدوران ـ حسب تعبيراته ـ وهو نفس ما أكّد عليه الإمام الخميني، أو أقرّه بعد قرن من الزمان في عبارته الشهيرة: “الميزان رأي الشعب”.

وهذا يعني أنّ الأُمّة الإيرانية مدينة ـ فعلاً ـ للشيخ النائيني بثورتها وحركتها ودستورها ووعيها السياسي؛ لأنّ الرجل كان رائداً في تأصيل هذه الشورى في عقول أبناء هذه الأُمّة وإسباغ النكهة الأصولية الإسلامية على ملامح الدستور العامة، التي تبلورت أو تتبلور اليوم في مشروع إيران الإسلامي المعاصر.

ومن هنا يمكن القول: إنّ الشيخ النائيني يعدّ مؤسس الفقه السياسي الحديث، لا سيما وأنه استطاع أن يصوغ أفكاره صياغة علمية اعتمد فيها على الكتاب والسنّة ونهج البلاغة وبعض مدوّنات التاريخ الإسلامي، وقدّم رؤية كاملة عن الاستبداد السياسي، بدءاً بفرعون ـ كما جاء في نصوص الكتاب المقدس ـ مروراً بدكتاتورية الحكام والسلاطين الأمويين والعباسيين الذين حكموا باسم الإسلام، وانتهاءً بالمستبدين الجدد من حكام وملوك حكموا شعوبهم كما يُحكم العبيد، وقادوها كما يُقاد القطيع.

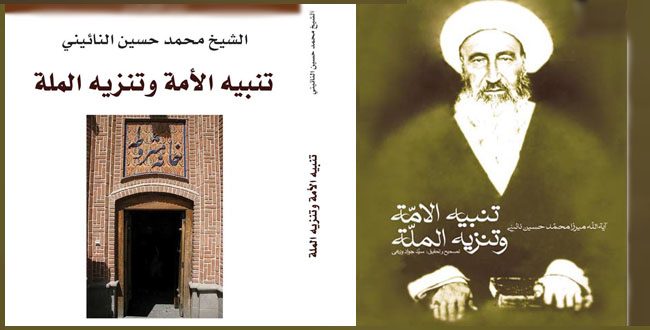

وتأتي أهمية كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”، أيضاً، من كونه حظي بتأييد واسع من قبل العلماء المسلمين في إيران، ووقّع عليه إثنان من كبار هؤلاء العلماء، وهما الآخوند الخراساني والشيخ عبدالله المازندراني، وقد تصدّر الإمضاءان الصفحة الأُولى من طبعته الفارسية الثالثة، رغم تحفظ العديد من العلماء الآخرين بطبيعة الحال.

في ما يأتي قراءة متأنية ومختصرة في هذا الكتاب القيم الذي ضاع أو ضُيّع خمسين سنة؛ لأنّه سبق عصره فعلاً وأقحم العقل التقليدي في معركة سجالية ما زالت ألسنة نيرانها تشتعل دافعة الوعي المعرفي في إيران دفعاً قوياً، أملاً في إيجاد منظومة معرفية واعية منبعثة من عمق الدين، ومنفتحة على الجديد لمواكبة متطلَّبات العصر، والإعداد لمجتمع مدني واعٍ يقوم على أساس احترام الإنسان، وتحديد واجبات كل من الحاكم والمحكوم وحقوقه.

مع كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”

جاء التعريب الثالث لهذا الكتاب بقلم المترجم عبدالحسن آل نجف عام 1419هـ؛ وذلك بعد تعريبين سابقين ناقصين وغير دقيقين، كان أولهما بقلم الأديب جعفر الخليلي والثاني بقلم الأديب صالح الجعفري، حيث نشرت هذه ـ الترجمة ـ الأخيرة في مجلة العرفان في أعدادها الصادرة بين عامي 1930 و1931 تحت عنوان “الاستبدادية والديمقراطية”، علماً بأن مفردة الديمقراطية هذه لم ترد في الكتاب الأصل ولا حتى مرة واحدة، وهي الكلمة التي أرادها هذا المترجم بديلاً من الكلمة الفارسية “المشروطة” التي أريد بها الدستورية أو الحركة الدستورية، كما هو معلوم…

وتأتي قراءتنا هذه لهذا الكتاب، بتعريبه الأخير، اعترافاً منا بأنه أول معالجة تأسيسية ورائدة في الفقه السياسي الإسلامي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، من مؤلف إسلامي شيعي أصولي، وصاحب مدرسة أصولية لا تزال إلى الآن تلقي بظلالها على الأبحاث الأصولية القائمة في الجامعات الدينية…

يقول محقق الترجمة في مقدمة ترجمته: إنّ كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة” يُعدّ بياناً من بيانات النهضة الإسلامية الحديثة، ومعلماً بارزاً فيها، وقاعدة متينة لانطلاق حركة التطوّر في المجتمع الإسلامي. أي أن تأليفاً خاصاً بالفقه السياسي الإمامي الحديث لم يظهر قبل هذا الكتاب، الذي صدر بين عامي 1907 و1909م.، وأثار ضجةً وأحدث جدلاً واسعاً في الأوساط الإسلامية في إيران والعراق لم يقلّ عن الجدل الذي أثاره كتاب: “الإسلام وأصول الحكم” للشيخ علي عبد الرازق في مصر، أو ـ كما قيل ـ عن شقيقه “طبائع الاستبداد” للأستاذ عبد الرحمن الكواكبي في بلاد الشام والمغرب العربي.

أمّا ما قيل عن قيام مؤلف الكتاب، آية الله الشيخ النائيني، بسحب الكتاب من الأسواق أو جمع نسخه وإتلافها إبّان مرجعيته ففيه كلام كثير، خلاصته هو التبرؤ من الحركة الدستورية التي استُدرجت إلى ما لا يرغب المؤلف أولاً، وأنّ الكتاب أصبح يمثّل قضية منتهية لم يعد لها موضوع في الحياة السياسية الإيرانية ثانياً، وخصوصاً بعد أن استولى رضا شاه على العرش، وقلب للمرجعية الدينية ظهر المجن، ويئس النائيني من إمكانية التصحيح بعد أن وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مسألة العلمانية والتغريب، ومحاربة حكومة الشاه للعلماء.

إذ لا علاقة بسحب الكتاب مع المرجعية أو السياسة أو الفكرة الدستورية، وإنما بالحركة الدستورية التي سقطت وانتهت بانتهاء الحكم القاجاري، واحتمال استثمار الشاه لمثل هذه الأفكار والترويج لها لتسقيط العلماء والمرجعية الدينية، ومن بعدها الإجهاز على الدين وجميع علماء الدين الذين يرون في الدستور و”المشروطة” علاجاً للفكاك من أزمة الاستبداد بشعبتيه الدينية والسياسية.

شيء عن الدستورية

لسنا معنيّين هنا بالحركة الدستورية التي تزامنت مع صدور الكتاب أو قبل ذلك، وما رافقها من هنات وهفوات واختراقات انتهت بإعدام أحد العلماء في إيران، وهو الشيخ فضل الله النوري، ولكننا معنيون بمصطلح “الدستورية” الذي نشأت عنه الحركة، والذي خلاصته الشروع بحركة سياسية من أجل التأسيس لدستور وإنشاء مجلس شورى للبلد، في وقت كان الشاه يعارض هذه الأفكار بشدّة مصرّحاً ذات مرة “أنه يودّ أن يكون محاطاً بحاشية من الأغبياء لا يعرفون هل بروكسل مدينة أو نوع من الخسّ”، كما ذكر ذلك الدكتور علي الوردي في كتابه المعروف: “لمحات اجتماعية”(1).

خلاصة ما كان يعنيه العلماء بالدستورية، جاء في نص رسالة كتبها آية الله الخراساني بخطّ يده، وبعثها إلى الشاه عام 1908 يقول له فيها:

“عندما تدّعون مخالفة المشروطة للشرع الشريف إنّما تتجاهلون الحقيقة الدينية الأساس التي تقضي بأن تكون العدالة واجبة حتى في الأمور الجزئية… ونحن نقول بكل صراحة: ليس في المشروطة أية نقطة تخالف الدين الإسلامي، بل إنها تتّفق مع أحكام الدين وأوامر الأنبياء بخصوص العدالة ورفع الظلم عن الناس…”.

وقد انطلقت فكرة الحكم الدستوري الشوروي في أذهان علماء إيران والنجف، بمن فيهم النائيني آنذاك، على أساس مفاهيم الإسلام عن الشورى والعدالة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحكيم إرادة الناس عبر ممثلين عنهم، يتم انتخابهم من قِبَل الناس في مجلس يسمى مجلس الشورى، أو مجلس الأُمّة أو مجلس الشعب أو غير ذلك.

مع مقدّمة كتاب “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”

افتتح الشيخ النائيني كتابه هذا بمقدمة شرح فيها حقيقة الاستبداد، وضرورة دستورية الدولة، وتحقيق ما أسماه معاني القانون الأساسي، ومجلس الشورى الوطني، وبيان مفهوم الحرية والمساواة، واصفاً معاني الاستبداد بأنه الاستيلاء على نحو التملك قائلاً: “هو أن يتعامل السلطان مع مملكته كما يتعامل المالكون مع أموالهم الشخصية، فيعتبر البلاد وما فيها ملكاً شخصياً له، ويجعل الشعب عبيداً له، فهم كالأغنام والعبيد والإماء لم يُخلقوا إلاّ له، فيقرّب من كان وافياً بهذه الأغراض متفانياً في تحقيق شهوات السلطان، وينفي عن البلاد ـ التي ظنها ملكاً شخصياً له ـ من وجده مخالفاً لذلك، وقد يعدمه أو يقدمه لقمة سائغة لكلابه، وما حوله من الذئاب الضارية، ثم يأمرهم بنهب أمواله، وسلب عياله”.

ويضيف: “إنّه ينتزع الأموال من أصحابها متى شاء، ويوزّعها على من يشاء ظلماً وعدواناً، ويأخذ الحق من أهله غصباً، ويتصرّف في البلاد مختاراً، ويستوفي الخراج كما يستوفي المؤجّر مال إجارته… وكل ذلك منوط بإرادته واختياره، فإذا شاء احتفظ بالأموال وإنْ شاء وهبها للمتملّقين والمتزلّفين، وإنْ شاء باعها أو رهنها في سبيل تهيئة مصارفه وتأمين شهواته، وربما تطاول على الناموس الأعظم، وأظهر للملأ عدم التزامه بناموس من النواميس، وعدم انقياده لدين من الأديان، ومع كل ذلك ـ والكلام للنائيني طبعاً ـ قد ينتحل من الصفات القدسية والأسماء الإلهية بمساعدة أعوانه وأصحابه. وهكذا فكل شيء مسخّر لشهواته وسلطانه، مطبّقاً على نفسه قوله تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء/21:23].

هذا هو النوع الأول من السلطة.

أمّا النوع الثاني، وكما يرى النائيني، فالسلطة التي لا تقوم على المالكية ولا القاهرية ولا الفاعلية بما يشاء السلطان، ولا الحاكمية بما يريد ـ حسب تعبيرات المترجم ـ وإنما على أساس إقامة وظائف البلاد ومصالحها وفق دستور محدد، وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود هذه الوظائف، ومشروطة بعدم تجاوز حدود الوظائف المقرّرة له أو عليه.

وباختصار، إنّ السلطة الأُولى إنما هي عبارة أخرى عن “الربوبية والأُلوهية”، بخلاف النوع الثاني التي هي عبارة عن “صرف مقدرات البلد في مصالح البلد، لا في الشهوات والميول الفردية”.

“ولذا فإنّ سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية على هذه الأُمور، ومشروط بعدم تجاوزها. أمّا أفراد الشعب، فهم شركاء معه في جميع مقدرات البلد التي تنتسب للجميع بشكل متساوٍ، وليس المتصدّون للأُمور إلاّ أمناء للشعب، لا مالكين ولا مخدومين.

وهم كسائر الأُمناء مسؤولون عن كل فرد من أفراد الأُمّة، ويؤاخذون بكل تجاوز يتجاوزونه، ولكل فرد من أفراد الشعب حق السؤال والاعتراض في جوّ يسوده الأمن والحرية، من دون التقيّد بإرادة السلطان وميوله…”. وسمى السلطة الناشئة عن هذا النوع بالمحدودة، والمقيّدة، والعادلة، والمشروطة، والمسؤولة والدستورية، وغير ذلك من الأسماء التي يُراد استخدامها.

بين حاكمية الله وحاكمية الطواغيت

ويقارن الشيخ النائيني بين النوع الأول والنوع الثاني، فيقول:

إن أساس النوع الثاني معاكس لأساس النوع الأول، وهو عبارة عن ولاية على إقامة المصالح العامة، ومبني على تحرير الأُمّة من الرقّ البغيض من جهة، ومشاركة أفراد الأُمّة بعضهم مع بعض، ومساواتهم مع شخص السلطان في جميع أمور البلاد من جهة ثانية، ويتفرّع عن ذلك حق الأُمّة في المحاسبة والمراقبة ومساءلة الموظفين”، أي موظفي الدولة.

ويستدلّ الشيخ المؤلف، في دعوته لتأسيس النوع الثاني (أي حاكمية الله)، من التجربة الإسلامية في الصدر الأول، مؤكداً على استحكام هذين الأصلين، أي أصل المساواة مع شخص السلطان، وأصل محاسبته ومراقبته، بقوله:

“وقد بلغَ من استحكام هذين الأصلين والمسؤولية المترتّبة عليهما في صدر الإسلام مبلغاً عظيماً، حتى قيل للخليفة الثاني مع ما كان عليه من الأُبّهة والهيبة يوم رقى المنبر يستنفر الناس للجهاد: لا سمعاً ولا طاعة؛ لأنهم وجدوه مرتدياً ثوباً يمانياً يستر جميع بدنه بينما كان حصة كل واحد من المسلمين من تلك البرود غير كافية لستر جميع البدن، ولم يبق أمامه إلاّ أن يجيب بأنه جمع حصته مع حصة ابنه عبدالله الذي وهبها له، فصارت الحصّتان ثوباً واحداً يستر جميع البدن. ثم قيل في جواب الكلمة الامتحانية التي قالها آنذاك: “لنقومنّك بالسيف”. فبدا عليه الفرح والسرور من هذا الجواب الذي يبيّن استقامة الأُمّة…”(2).

ولا يرى الشيخ النائيني فرقاً جوهرياً بين الفراعنة والطواغيت الذين ساموا أبناء أمّتهم العذاب، وجرّعوهم المرار، وقد قال كبيرهم: “أنا ربكم الأعلى”، وبين القياصرة والأكاسرة الذين أبعدوا أبناء شعوبهم إلى الصحراء القاحلة، وسكنوا هم في مساكنهم الواسعة على ضفاف دجلة والفرات، حتى قال فيهم الإمام علي(ع):

“كان القياصرة والأكاسرة أرباباً لهم يجتازونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق إلى منابت الشيح”(3).

أقول: لم يجد النائيني فرقاً بين هؤلاء الطواغيت وأزلامهم الذين (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله) [التوبة/9:31]، و”الذين خضعوا لمالكية السلطان وإرادته التحكمية”، وبين الآخرين الذين يخضعون خضوعاً أعمى لرؤساء المذاهب والأديان، عبودية محضة لهؤلاء الرؤساء الذين يزعمون أنّ ذلك من الدين، فيقول مستخفاً ومحلّلاً:

“والرواية المروية في الاحتجاج، المتضمّنة ذم التقليد الأعمى لعلماء السوء الساعين وراء الرئاسة الدنيوية، تفيد هذا المعنى أيضاً. والفرق بين عبودية السلطان وعبودية علماء السوء والأحبار، أنّ الفرع الأول مبني على القهر والغلبة، فيما الثاني مبني على الخداع والتدليس”.

ومن هنا ينتزع الشيخ النائيني عبارة “الاستبداد الديني”، وينسب ذلك إلى ذكاء من سمّاهم “بعض علماء الفن الذين قسّموا الاستبداد إلى استبداد سياسي وآخر ديني” ومهارتهم، وربط كلاًّ منهما بالآخر واعتبرهما “توأمين متآخيين، يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر”.

هذا، وقد سمّى الشيخ النائيني النوع الثاني من الاستبداد، أي الاستبداد الديني، بالشجرة الخبيثة والرقّيّة الخسيسة، وقال: “إنّ قلع هذه الشجرة الخبيثة والتخلّص من هذه الرقّيّة الخسيسة لا يكلفنا أكثر من الوعي والانتباه”، وأضاف: “وإنّ قلع النوع الأول أسهل من قلع النوع الثاني الذي يصعب علاجه”.

ومردّ هذه الصعوبة، أي صعوبة قلع ما سمّاه أيضاً: “شعبة أو شجرة الاستبداد الديني”، أنّ الذين يسقون هذه الشجرة هم العلماء “المتطربشون” الذين يحكمون باسم الدين، ويرفعون شعارات الدين، ويستغفلون الجهلة والعوام والأبرياء باسم الدين، وهم أضرّ على الدين وأهله من جيش يزيد بن معاوية على جيش الحسين(ع) ـ حسب تعبيراته طبعاً ـ وهم الذين سمّاهم الإمام الخميني: الأفاعي الرقطاء والحيات الملساء المبرقعين بالقدسية، الذين يرتزقون باسم الولاية، وهم أشدّ على الإسلام من أعدائه من الكافرين، وهم الذين قصموا ظهر النبي الأكرم’ بادّعائهم الولاية، وليست الولاية لديهم إلاّ التكسّب والارتزاق(4).

لا فرق بين الاستبداد الديني والاستبداد السياسي

وقبل أن يسترسل الشيخ النائيني، محلّلاً شعبة الاستبداد الديني، تراه يكرر حملته الشعواء على شعبة الاستبداد السياسي وأزلامه من الطواغيت وقطَّاع الطرق، فيقول في كتابه الشهير هذا:

“وبالجملة فإنّ انقياد الشعب إلى الطواغيت وقطاع الطرق ليس ظلماً وحرماناً لنفس الشعب من الحرية التي هي أعظم المواهب الإلهية فحسب، بل هو بنصّ الكتاب المجيد وأوامر المعصومين (عليهم السلام) عبارة أخرى عن معبودية أولئك الجبابرة، والشرك بالذات الأحدية في المالكية والحاكمية، وغير ذلك من الصفات الخاصة بالأُلوهية والأسماء القدسية الخاصة به جلّ شأنه”.

ويضيف: “كما أنّ الغاصب لهذا المقام لا يُعتبر ظالماً للعباد وغاصباً لمقام الولاية من صاحبها فحسب، بل هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي، وظالم للساحة الأحدية. وعلى العكس منه، فالتحرر من الرقّيّة الخبيثة الخسيسة، علاوة على كونه موجباً لخروج الأُمّة من النشأة النباتية والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد الإنساني، فإنّه من مراتب التوحيد ولوازم الإيمان بالوحدانية في مقام الأسماء والصفات الإلهية الخاصّة..”.

أما مساواة الأُمّة مع شخص الوالي في جميع الحقوق والأحكام، فيروح الشيخ النائيني معدّداً هذه المفردات ضارباً أمثلة حية من تاريخ الإسلام والسنّة الشريفة، مؤكّداً على:

1 ـ المساواة في الحقوق.

2 ـ المساواة في الأحكام.

3 ـ المساواة في القصاص والعقوبات، إلى الحدّ الذي طلب فيه النبي’ يوماً سوطاً أو عصا ليُقتصَّ منه من قِبل سوادة، الذي زعم أنّ

النبي’ أراد يوماً أن يضرب ناقته، فوقعت العصا على كتف سوادة الذي أراد الاقتصاص، وإن كان عَدَل بعد ذلك ـ كما هو معروف ـ وقبّل ظهر النبي’.

بعدها راح النائيني يشدّد النكير على أولئك الذين استغلّوا براءة الشعب الإيراني، وجهله بمقتضيات الدين وضرورات المذهب، وكيف أنّ هؤلاء “المعمّمين والمتطربشين” استغلّوا هذا الشعب لرفاهية “الطفيليين”، وكبّلوه بهذه الرقّيّة الملعونة ـ حسب تعبيراته، بل تعبيرات المترجم طبعاً ـ

ويقول في هذا الصَّدد: “وهذا الشعب يعرف جيداً هذه الفئة من الجبابرة والطواغيت، الساعين بسيرتهم إلى محو أحكام الشريعة المطهّرة، والمروّجين لأشكال الفسق والفجور في البلاد، ويعرف أنّهم لا يهدفون بأعمالهم الجنكيزية الشنيعة إلاّ صيانة مقام مالكية الرقاب.. كما أنّه يعرف أننا باتّصافنا نحن عبيد الظلمة، وحاملو شعبة الاستبداد الديني بالأوصاف المذكورة، نكون كما وصفتنا رواية الاحتجاج التي وردت حول علماء السوء، ولصوص الدين، ومضلّي ضعفاء المسلمين، والتي ورد في آخرها ما نصّه:

“أولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ـ لعنه الله ـ على الحسين(ع)…”.

السلطة المقيّدة من أظهر ضروريات الدين

كانت جميع تلك الإثارات والصيحات والتحليلات، للشيخ النائيني، في مقدمة كتابه المذكور. نعم، في المقدمة فقط، التي أفصحت عن مكنون ما كان يستهدفه المؤلف من هذا الكتاب. بعد ذلك قسّم الكتاب إلى خمسة فصول موجزة، جاء الفصل الأول تحت عنوان: “حقيقة السلطة المجعولة في الدين الإسلامي”، وكلمة “مجعولة” هنا باللغة الفارسية تعني موضوعة، أي ذات شأن دنيوي وليس سماوي، وهي ـ كما يضيف المؤلف:

“عبارة عن تحمّل الأمانة والمسؤولية صيانةً لنظام الأُمّة، فبالسلطة تُقام الحدود والوظائف، وتحافظ على مصلحة الأُمّة، ولا تعني القهر والملوكية والتحكّم بالبلاد والعباد على أساس الهوى والنـزوات… ومن هنا عبّر أئمة وعلماء الإسلام عن السلطان بالولي، والوالي، والراعي، وعن الناس بالرعية”، ومن ذلك جاء الحديث الشريف: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.

ولم يفُت النائيني أن يثني على حكم ملكة سبأ، التي أثنى عليها القرآن الكريم: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ)[النمل/27:32]، مؤكداً على الشورى والتشاور “دون أن تكون هناك أية مزية للشخص المتصدي” ـ حسب النص ـ مضيفاً:

“إنّ تحديد السلطة وتقييدها لئلا تَؤول إلى الاستبداد والقهر، هو من أظهر ضروريات الدين الإسلامي، بل جميع الشرائع والأديان..”.

السلطة لإعمال الوظائف الحسبية

أما الفصل الثاني من الكتاب فقد جاء تحت عنوان: “وظيفة المسلمين السياسية في عصر الغيبة”، ويقصد غيبة الإمام المعصوم أو عدم وجوده، في المذهب الشيعي منتزعاً وظيفة المسلمين السياسية هذه من ثلاث مقدمات: الأُولى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها وظيفة شرعية وتكليفاً مستقلاً لوحده؛ والثانية وجوب القيام بما يسمى في الفقه الوظائف الحسبية التي لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها، حيث ينبغي على فقهاء عصر الغيبة إعمالها في الأُمّة والمجتمع؛ والثالثة وجوب الولاية على الأوقاف العامة والخاصة التي يُساء التصرّف بها من قِبل الغاصب مثلاً، ويضيف مؤكداً:

“وبغضّ النظر عن كل ما قلناه، فإنّ جميع السياسيين والمطّلعين على أوضاع العالم من المسلمين وغيرهم يتّفقون على هذا المعنى، وهذا هو السبب الرئيس لرقيّ الإسلام وتقدمه في الصدر الأول بتلك السرعة المدهشة، وفي أقل من نصف قرن… حيث قامت حكومة عادلة تعمل بمبدأ الشورى، وترفع شعار الحرية، وتساوي بين آحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم في العطاء والقانون…”.

الشورى الشعبية العامة

وفي الفصل الثالث، يتساءل النائيني تحت عنوان واضح يقول فيه: “هل يوجد بديل عن الحكم الدستوري؟ وهل هذا الحكم خالٍ من الإشكالات؟”، وكأنه في هذا الفصل يحاول التمييز بين الشورى والديمقراطية المعمول بها في بعض دول العالم اليوم، فيقول محلّلاً:

“بما أنّ حقيقة السلطة الإسلامية هي الولاية على مجريات سياسة أمور الأمّة، ومعرفة حدود مقوماتها، وبما أنّها تعتمد مساهمة جميع أفراد الشعب في أمور البلاد كأمر مسلّم به، لذا فهي تكرّس مبدأ التشاور مع عقلاء الأُمّة وهو ما يسمى بالشورى الشعبية العامة، ولا تنحصر بالتشاور مع بطانة الوالي وخاصته ومقرّبيه. وقد نصّ القرآن الكريم على مبدأ الشورى، وثبّتته السيرة النبوية المقدسة كأحد أهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر)[آل عمران/3:159]، (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) [الشورى/42:38]، وتدلّ الآية ـ والكلام للنائيني طبعاً ـ على أنّ ما يُتشاور بخصوصه هو الأُمور السياسية. وأمّا الأحكام الإلهية فإنها لا تدخل نطاق هذا العموم وخروجها عنه من باب التخصص لا التخصيص(5).

ويضيف النائيني قائلاً:

“وإذا ما راجعنا كتب السيرة؛ لرأينا أنّ سيرة الرسول’ المقدّسة مليئة بالشواهد الدالّة على تأييده ودعمه لمبدأ الشورى والعمل به، فكثيراً ما كان’ يردّد على أصحابه قوله: “أشيروا عليّ أصحابي!”.

ففي غزوة أحُد مثلاً كان رأي الرسول’ وجماعة من أصحابه هو البقاء في المدينة المنوّرة وعدم الخروج منها، ورغم أنّ النتائج أسفرت في ما بعد عن صحة رأي الرسول’ وسداده، ولكن بما أنّ آراء الأكثرية استقرّت على الخروج، فقد وافقهم الرسول على ما أرادوه وتحمّل من أجل ذلك ما تحمل من المصائب…”(6).

وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخلفاء بعد النبي’، ومن أفصح ما جاء في هذا السياق، النص الآتي للإمام علي(ع)، حيث يقول ـ سلام الله عليه ـ:

“فلا تكلّموني بما تُكلَّم به الجبابرة، ولا تتحفّظوا منّي بما يُتحفَّظ به عند أهل البادرة، (أي الغضب)، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي، ولا التماس إعظامٍ لنفسي، فإنّه من استثقل الحقَّ أن يُقال له أو العدْل أن يُعرض عليه، كان العمل بهما عليه أثقل. فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍّ، أو مشورةٍ بعدل، فإنّي لست في نفسي بفوقِ أن اُخطئ…”(7).

ويتحامل الشيخ النائيني على أولئك المستبدين الذين لا يرون إلاّ آراءهم، ولا يعرفون إلاّ ذواتهم، فيصفهم ويصف إسلامهم قائلاً:

“وانطلاقاً من نـزعتهم الاستبدادية المتأصّلة فيهم، قام هؤلاء وبمساندة من الظلمة بابتداع مذهب جديد أسموه الإسلام، وشيّدوه على أساس رفع شأن طواغيت الأُمّة إلى مستوى الربوبية، وإسباغ الصفات الإلهية عليهم.. عصمنا الله تعالى من غلبة الهوى، وإيثار العاجلة، ومعاونة الظلم وسوء الخاتمة…”.

مغالطات مردودة:

“لا حكم إلاّ لله”، تدوين الدستور بدعة، الأخذ برأي الأكثرية بدعة

ويأتي الشيخ النائيني في الفصل الرابع من كتابه إلى الشُّبهات التي أثيرت حول الحكم الدستوري، أو “المشروطة” كما عُرفت حينها، ليؤكد أنّ هذه الوساوس والشبهات كانت تُثار من قِبل الطواغيت أنفسهم وجبابرة الأُمم، وهي من إفرازات شعبة الاستبداد الديني للمحافظة على شجرة الاستبداد الخبيثة ـ حسب تعبيراته طبعاً ـ فيروح متهكماً على ما سمّاه مغالطات هؤلاء، وكيف أنّهم يردّدون ما ردّده خوارج النهروان في وجه علي(ع) حين رفعوا شعار “لا حكم إلاّ لله” لاستغفال الأبرياء والعوام.. وهذه هي المغالطة الأُولى. بعدها قال:

“أمّا نحن عبدة الظلمة، حيث كنّا بالأمس نعدّ التحرر من ذلّ هذه العبودية مروقاً عن الدين، ونعتبر دستورية الدولة ديناً ومذهباً جديداً مقابل الدين الحق، ونسعى في تمكين رقاب المسلمين من هذا الذلّ المقيت، وفي المقابل نتلقى الجوائز والهدايا على ما نقوم به من خدمة؛ وأمّا بعد اليوم فلن نحصل على مثل هذه الجوائز، ولن نراها حتى في المنام”.

أمّا المغالطة الثانية التي ينافح بها الطغاة عن استبدادهم، فهي إصرار هؤلاء الطغاة على عدم قدرة أي بشر على التحرّش بالتكاليف التعبدية والشرعية، والتي هي بالتأكيد لها علاقة بأبواب أحكام المعاملات والعقود والإيقاعات والمواريث والقصاص والديّات، وخلْط ذلك مع مبدأ المساواة بقانون المحاكمات الذي لا يُراد منه ـ حسب تسويفّهم ـ إخضاعهم له، وتأييدهم أنّ ذلك موضع اختلاف بين الفقهاء.. ولردّ هذه المغالطة قال النائيني:

“نعم، إذا كانت القوانين المذكورة إسلامية مع ما فيها من اختلافات في الأبواب المذكورة، إذن كيف يمكن أن نحصل على المساواة؟ وإذا كانت الأحكام المذكورة تلك مخالفة للإسلام، فكيف يمكن قبولها كقوانين يلزم إجراؤها؟”.

وهكذا مع المغالطة الثالثة المثارة حول تدوين القانون الأساسي، وكيف يزعم الطغاة أن القرآن الكريم هو الدستور الوحيد، وهو القانون الأساسي، وأن تدوين أي دستور آخر يُعد بدعة!!

وهنا يكرر الشيخ النائيني ردّه على هؤلاء في قصة الخوارج “لا حكم إلاّ لله”، وكذلك قصة رفع المصاحف من قبل الشاميين مع الإمام علي(ع)، وأشار إلى الفرق بين حكم الله وحكم الناس، وأنّ هناك الكثير من المدوَّنات الدستورية تُركت لآراء الناس من العلماء والفقهاء ورجال القانون، بعيداً عن أحكام الشرع المقدسة الثابتة التي لا تقبل التأويل أو التوجيه، ثم راح يستخف بما أرسله مَنْ سمّاهم “متنسّكي تبريز وجهلتها” إلى النجف من روايات وأخبار تدلّ على عدم جواز تدخّل الأُمّة في أمر الإمام، وقال: إنّ هؤلاء إنما هم كناقل التمر إلى هجر، وقال:

“فهم لشدّة اتّباعهم الهوى تصوّروا أنّ طهران هي الناحية المقدسة للإمام الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) أرواحنا فداه، أو أنّها الكوفة المشرّفة. وأنّ عصرنا هذا هو عصر خلافة الحجّة صاحب الزمان، وأنّ هؤلاء المغتصبين للولاية يمثّلون الحجة (الحجة المهدي). وأمّا منتخبو الشعب فهم أناس انتُدبوا ليتدخّلوا في أمر الخلافة الحقّة، والولاية المطلقة…”.

واضاف: “ومن الواضح أنّ إدارة أمور الأُمّة وشؤونها هي من الوظائف الحسبية، ولكن، وبغضّ النظر عن مبدأ الشورى الذي يجب تكريسه في الحكومة الإسلامية، والذي بيّناه سابقاً، فإنّ الشعب بجميع أفراده له حق الإشراف والمراقبة باعتباره يدفع الضرائب والرسومات، ويُشارك في إعمار البلاد وبنائها، هذا أولاً، كما أنّ أصل العمل بمبدأ الشورى يقتضي ذلك ثانياً، وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثالثاً… ولا يمكن ممارسة هذا الحقّ إلاّ بانتخاب الشعب لممثّليه”.

ثم يروح مندّداً بأولئك المتنسّكين، فيقول عنهم: إنّهم يتّبعون أهواءهم النفسية ومطامعهم الشخصية، وراحوا يرسلون هذه “الأباطيل” إلى النجف الأشرف لتشويش أذهان العوام. بعدها راح يردّ على “باطلهم” الكبير في عدم مشروعية الأخذ بآراء الأكثرية، وأنّ هذا الأمر بدعة، قائلاً:

“يتبيّن مما سبق من الحديث عن التشريع والبدعة، وبطلان كون الأخذ برأي الأكثرية بدعة، .. نقول: إنّ أصل الشورى التي نصّ عليها الكتاب قائم على الأخذ بالتصريحات عند التعارض، والأخذ بآراء الأكثرية عند الدوران(8)، وبأقوى المرجّحات، حيث إنّ الأخذ بالطريق الذي أجمع عليه أكثر العقلاء أرجح من الأخذ بالشاذ، وهذا ما نستفيده من عموم التعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة أيضاً(9).

رأي الأكثرية ملزم شرعاً

ويروح النائيني مستدلاًّ على شرعية رأي الأكثرية بما كرره عن أخذ

النبي’ برأي أكثرية أصحابه في معركة أحُد، وكذلك أخذه بآراء الأكثرية في مصالحة قريش على قدر من تمر المدينة، أخذاً برأي سعد بن معاذ الذي أيّدته الأكثرية في تلك الحادثة المعروفة(10).

وهكذا تنازُل الإمام علي(ع) وموافقته على رأي الأكثرية في قضية التحكيم المعروفة، وإشارته إلى أنّ نصب الحكمين لم يكن ضلالة، وإنّما سوء رأي اتبعتُ فيه رأي الأكثرية عندما وجدتها متفقة عليه(11).

ويروح الشيخ النائيني، في نهاية هذا الفصل، يحذّر من ضياع الإسلام ومحوه من صفحة الوجود ـ حسب تعبيره ـ إذا لم يتم التصدّي لتثبيت أسس الحكومة الإسلامية وركائزها المبنية على الشورى والأكثرية، ويضيف:

“ألا يكفينا أننا كنا بالأمس على رأس الأُمم، واليوم وقعنا في محنة وورطة ومهلكة لا مثيل لها، بسبب انعدام روح الإحساس بالمسؤولية لدى الحكام والمتصدّين، ورسوخ هذه الفكرة المغلوطة القائلة: إنّ للحاكم أن يفعل ما يشاء وما يحلو له، ولا يحقّ لأحد أن يسأله عما يفعل؟ .. وكل هذا ونحن نداهن فراعنة وطواغيت الأُمّة… وأكثر من ذلك أخذنا نردّد هذه الشبهة الواهية، طمعاً في تضليل السذّج والبسطاء من الناس، وهي أنّ عضوية هيئة المجتهدين في المجلس النيابي تُضعف من موقفهم في إلغاء المواد القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الأكثرية مخالفة لرأي الفقهاء في الهيئة المشرفة، وأنه من الممكن الالتفاف على رأي الفقهاء عن طريق الأخذ برأي الأكثرية” متناسين وصية الإمام علي(ع) الشهيرة لمالك الأشتر التي التي يقول فيها: “وإنّما عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء، العامّة من الأُمّة، فليكن صغوك لهم، وميلك معهم”(12).

ويتألم الشيخ النائيني على دعاوى “المتطربشين” الذين أسقط مغالطتهم هذه، وكيف أنهم أنبروا لإيجاد مغالطة أخرى للالتفاف على السذّج والبسطاء أو تضليلهم والتحايل عليهم ـ حسب تعبيره ـ وهي أنّ الحكومة غاصبة لشرعية صاحب العصر، وهذا يعني بالتالي ـ وحسب رأي النائيني طبعاً ـ إلغاء العمل بضروريات الدين أو تعليقها وهدم أساس الدستورية، وأضاف:

“إنّ هؤلاء يتظاهرون بالاهتمام بالشرعية، ولكنهم في واقع الأمر يسعون لإبطال مبدأ التحديد والتقنين، ورفع اللجام عن أفواه الظالمين”.

بين الحاكم والمحكوم

بعد ذلك، يضع الشيخ النائيني الفصل الخامس من كتابه تحت عنوان واضح يقول: “صحة تدخّل النواب وبيان وظائفهم وشرائط مشروعيتها”، محدداً ذلك بمقام إعمال الوظائف الحسبية العامة، ووظائف المنتدبين أي المكلّفين، مؤكّداً الإحاطة العلمية الكاملة في باب السياسة أو ما سمّاه الاجتهاد والخبرة بالأُصول الدولية المتعارف عليها والاطلاع على خفايا الأمور في مقتضيات العصر، إضافةً إلى الإعراض عن الأغراض والأطماع الخاصة كحبّ الرئاسة والجاه، وتعويض ذلك بالغيرة على الدين والدولة والوطن الإسلامي وعامة المسلمين، بحيث يجب على الحاكم أن يعتزّ بجميع حدود البلد الإسلامي وثغوره أكثر من اعتزازه بأملاكه الشخصية ألف مرة ـ حسب تعبيره ـ وضبط الخراج وتنظيم موارد الدولة، وتوزيعها بشكل عادل على أبناء البلد، وعموم المسلمين، وحتى المعاهدين من اليهود، كما فعل رسول الله’ مع يهود بني النظير، وقطع الطريق أمام المستبدين والطواغيت ومن سمّاهم الناهبين للثروات، سواء كانوا من المعممين أو المتطربشين الذين لا يقتنعون بالقدر المذكور (أي العدالة) بعدما اعتادوا على النهب والتطاول المخلّ باقتصاد البلد، والمؤدي إلى هلاك الشعب وفقره ـ حسب تعبيراته أيضاً.

وراح النائيني يستدلّ على كل ذلك بالآيات والروايات(13) الواردة في هذا الصدد مختتماً هذه الاستدلالات بخطبة معروفة للإمام علي(ع) يصف فيها العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يقول فيها:

“أمّا بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي عليكم، فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، لا يجري على أحد إلاّ جرى عليه، ولا يجري عليه إلاّ جرى له، … وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية، وحقّ الرعية على الوالي… فليست تصلح الرعية إلاّ بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه، وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقّ بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطُمِعَ في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعية واليها، أو أجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، وتُركت محاج السنن، فعُمل بالأهواء، وعُطلت الأحكام،وكثرت علل النفوس، فلا يُستوحش لعظيم حقِّ عُطِّل، ولا لعظيم باطل فُعل! فهنالك تذلّ الأبرار، وتعزّ الأشرار، وتعظُم تبعات الله سبحانه عند العباد…”(14).

الكرامة.. الجرأة على السلطان الظالم

ويضع الشيخ النائيني خاتمة مركّزة لكتابه تحت عنوان: “قوى الاستبداد وطرق مكافحته”، يستقصي فيها منابع الاستبداد وقواه الملعونة، وهي كما قال: “الجهل وعدم اطّلاع الشعب على حقوقه أولاً، ووظائف الدولة ثانياً” واستغلال المستبدين لهذا الجهل أو هذه البراءة التي تجعل من المواطن لا يفرّق بين السجود للفراعنة والطواغيت وعبادة الهنود للأبقار، وبين عبادة الواحد القهار.

وهنا تتضخّم شعبة الاستبداد السياسي التي يتحول فيها الحاكم إلى جلاد يسفك الدماء، ويهتك الأعراض، ويستهتر بالدين والقيم، معتبراً ذلك نوعاً من الشجاعة والشهامة..

أمّا شعبة الاستبداد الديني ـ كما سمّاها ـ فهي القوة الملعونة الثانية، وهي “أخطر من باقي القوى، ويصعُب علاجها إلى حد الامتناع ـ حسب تعبيره ـ لأنها راسخة في القلوب، ومعدودة من لوازم الدين، وحقيقتها عبارة عن الإرادات التحكمية التي يبديها المنسلكون في زي الرئاسة الروحية بعنوان الدين، والذين خدعوا الشعب اعتماداً على جهله وعدم خبرته بمقتضيات الدين، وألزموه بوجوب طاعتهم طاعة عمياء تُعتبر من مراتب الشرك بالذات الأحدية بنص الآية المباركة: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)[التوبة/9:31] إلى أن يقول:

“… وهكذا أصبحت مساعدة شعبة الاستبداد الديني تُباع وتُشترى، فيُضلّل بها العوام الذين هم كالأنعام أو أضلّ سبيلاً..”.

وهكذا وجّهت شعبة الاستبداد الديني سهاماً في نحور الناس تحت شعار المحافظة على الدين، وتلفّعت برواية محرفة تندّد بالردّ على العلماء أوردوا نصّها كما يلي:

“… فإنما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله” فيما الرواية كما أوردها شيخ الطائفة(15) تؤكد الراد على الله فقط أو على حكم الله، ولا تعني على الإطلاق الردّ على الاجتهاد القابل للردّ والمناقشة والنقض…

في الوقت الذي تؤكد العديد من الروايات والأحاديث الشريفة على ضرورة ردّ الخليفة أو الإمام وتقويمه إذا انحرف عن طريق الله، ومن باب الفريضة الواجبة: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”: “لتأمرُنّ بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليُسلّطنّ الله عليكم شراركم فيسومونكم سواء العذاب” كما أخرجه المتقي الهندي في كنـز العمال(16) مرفوعاً، أو ما جاء في الكافي(17) منسوباً للإمام الرضا(ع) بتغيير طفيف قولـه: “لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم”.

ولعل أشنع ما مارسه هؤلاء “المنسلكون في زي الرئاسة الروحية” ـ على حدّ تعبير الشيخ النائيني ـ أو هؤلاء “المبرقعون بالقدسية” ـ على حدّ تعبير الإمام الخميني ـ هو ما كان يروّج له معاوية بن أبي سفيان، وتبرّمه من أهل العراق الذين درّبهم الإمام علي(ع) على معرفة حقوقهم وواجباتهم، والعلاقة بين الراعي والرعية أو بين الحاكم والمحكوم، وكيف أنّ معاوية هذا كان مستاءً من هذه التربية، فخاطب أهل العراق يوماً قائلاً:

“يا أهل العراق! لقد لمّظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، وبطيء ما تُفطمون”(18)، راغباً بأن يتخلّى أهل العراق عن هذه الجرأة على السلطان ويتفقهوا بمقولة زياد بن أبيه في خطبته الشهيرة المعروفة بالبتراء التي جاء فيها:

“أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خوّلنا”.

ومثل ذلك ما كان يردّده خلفاء بني أميّة والعباس، يوم قال أحدهم:

“أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه”، ويستفسر الوليد بن عبدالملك بعجب: “أيمكن للخليفة أن يُحاسب؟!”(19) فيجيب أخوه يزيد ببساطة بأنْ أتاه “بأربعين شيخاً فشهدوا له بقولهم: ما على الخليفة حساب ولا عقاب…”(20).

الخلاصة

وبكلمة موجزة يمكن تحليل مشروع الشيخ النائيني الإصلاحي بعدة أبعاد هي:

1 ـ محاربة الاستعمار.

2 ـ مناهضة الاستبداد بشعبتيه: الدِّينيِّة والسِّياسيِّة.

3 ـ تأكيده على الشورى ودستورية الدولة.

4 ـ الدعوة إلى الحرية والعدالة والمساواة.

وهي الأهداف نفسها التي نافح عنها السيد جمال الدين الأفغاني، والسيد عبدالرحمن الكواكبي وغيرهما من دعاة الإصلاح.. أما امتيازه عليهما فهو قوة التنظير الفقهي والأُصولي، ونجاحه في صياغة نظرية متكاملة في الحكم والسياسة، وعدم تردّده في إطلاق أسماء شتى على المستبد، مثل: الحاكم المطلق، الظالم، القهار، ومالك الرقاب، المشرك بالذات الأحدية، وغير ذلك، مندّداً بمرجعية السلاطين التي هي فوق القانون أو الدستور، ومستخفّاً بهؤلاء الذين تنتهي إرادة الأُمّة على أعتاب إرادتهم، وكأنّ أحدهم (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء]/21:23].

أ. مختار الأسدي، باحث وناقد من العراق.

الهوامش

(1) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، علي الوردي، ج. 3، ص. 103.

(2)الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، ابن الطقطقا محمد بن علي بن طباطبا، ص.29، دار صادر ـ بيروت.

(3) نهج البلاغة: الخطبة 192. والنص هنا ناقص، والصحيح هو “… بحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح”. والشيح نبات صحراوي معروف.

(4) راجع خطابات الإمام الخميني، وتحديداً رسالته الشهيرة إلى العلماء قبيل وفاته والتي حرّرها (قدس سره) في 15 رجب 1409هــ.

(5) مراد المؤلف طبعاً هنا أن أهل الشورى لا يحق لهم التشاور في الأُمور الشرعية. أمّا الأُمور السياسية فهي خارجة عن الأُمور الشرعيّة تخصصاً.

(6) تاريخ الطبري، ج. 2، ص60، حوادث السنة الثالثة للهجرة.. وكذلك سيرة ابن هشام، ج. 3، ص. 68؛ وتاريخ الإسلام للذهبي؛ والكامل في التاريخ وجميعها تؤكّد استشارة النبي لأصحابه وتنازله عن رأيه.

(7) نهج البلاغة، تنظيم صبحي الصالح، ص. 335، الخطبة 216.

(8) الدور: مصطلح فقهي، يعني انسداد الطرق للوصول إلى الهدف إلاّ عبر الالتفاف على آراء الأكثرية.

(9) خلاصة هذه القصة، أن عمر بن حنظلة سأل الإمام الصادق(ع) عن الحكم فيما لو اختار المتنازعان قاضيين، وحكم كل منهما بحكم مختلف عن الآخر، وكان القاضيان متساويين في العدالة والعلم والتقوى. فأجابه الإمام الصادق(ع): “يُنظر إلى ما كان في روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به، فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه”. لاحظ “المجمع عليه” أي الأكثرية” (من لا يحضره الفقيه، ج. 3، ص10، ط. مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم).

(10) السيرة النبوية، ابن هشام، ج3. ، ص. 234.

(11) ونص قولـه (سلام الله عليه): “فلم آتِ ـ لا أبا لكم ـ بُجراً، ولا ختلتكم عن أمركم، ولا لبّسته عليكم، إنّما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين، أخذنا عليهما ألاّ يتعديا القرآن”. نهج البلاغة، صبحي الصالح، ص. 185، الخطبة 127.

أو إشارة إلى قولـه الآخر: “وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم عليّ إباء المنابذين، حتى صرفت رأيي إلى هواكم”، ص80، الخطبة 36، أي أنّ عبارة المتن جاء بها الشيخ النائيني بالمعنى أو المضمون وليس بالنصّ.

(12)راجع عهده للأشتر في نهج البلاغة، ص. 429، الكتاب 53.

(13) من الطريف هنا أن نذكر أنّ الشيخ النائيني وفي معرض ردّه على معارضيه من المتطربشين الذين زعموا أنّ مشروعهم موقّع من قِبل الإمام الحجة (صاحب الزمان) وممضي من قبله، راح هو الآخر يؤكّد أنّ مشروعه ممضيّ من قبل الحجة أيضاً، وذلك من خلال رؤية أوردها في كتابه خلاصتها: أنّه أي الشيخ النائيني كان قبل أيام، وفي عالم الرؤيا، قابل المرحوم آية الله الحاج الميرزا حسين الطهراني (وهو عالم كبير ومرجع بارز)، وسأله عن رأي الحجة في الدستورية، فكان “ملخص قول الحجة: إن الدستورية اسم جديد لموضوع قديم”، ثم قال الميرزا الطهراني: إنّ الإمام الحجة يقول: “إنّ مثَل الدستورية مثل تلك الأمة السوداء التي تلوّثت يدها فأجبروها على غسلها”، وهذا ـ كما يقول النائيني طبعاً ـ يدلّ دلالة واضحة على مغصوبية أهل التصدي، وأمّا تلوث اليد ففيه إشارة إلى الغصب المضاعف، حيث كانت الدستورية مُزيلة له، أي أنّ الحجة شبّهها بأنها عملية غسل وتنظيف ليد المتصدّي الغاصب من القذارة…

(14) نهج البلاغة، ص. 332، الخطبة 216.

(15) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج. 6، ص218، ح. 301.

(16) كنـز العمال، ج. 3، ص687، ح. 8464.

(17) الفروع من الكافي، الكليني، ج5. ، ص. 56، ح. 3.

(18) راجع كتاب النساء الوافدات على معاوية بن أبي سفيان، العباس بن بكّار الضبّي، ص. 70، مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1403هــ.

(19) تاريخ الخلفاء، السيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ص223، المكتبة الإسلامية ـ بيروت.

(20) المصدر نفسه، ص. 246.

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي