الاجتهاد: إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران قد جعل النظرة الاجتماعية والحكومية الكامنة في فقه الشيعة أكثر بروزًا. مع انتصار الثورة الإسلامية، شهدنا دخول الفقهاء إلى مجالات جديدة و الرد على احتياجات المجتمع.

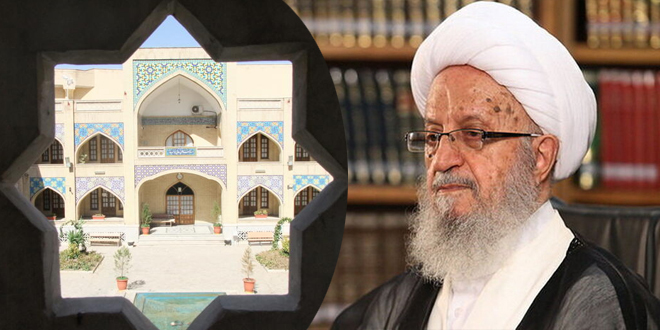

تناول المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي في مقالته هذه بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران موضوع “دور الثورة الإسلامية الإيرانية في توسيع «الفقه والأصول»”:

ملخص:

الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني (قدس سره) و حققت النصر، واجهت المجتمع مع قضايا جديدة. إن إدارة المجتمع من قبل فقيه عارف استنادًا إلى القوانين الإسلامية، أوجدت بيئة أدت إلى ظهور مسائل جديدة. و بالتالي، تشكلت احتياجات جديدة كان لا بد للحكومة من مواجهتها. لذلك، كان على الفقهاء التفكير في كيفية توافق هذه القضايا مع الأحكام الإسلامية. حل هذه المسائل أدى إلى ازدهار الفقه واكتشاف طاقاته العالية. هذه الأمور جميعها أدت إلى أن تدخل الحوزات العلمية و الفقهاء في هذه المسائل في العقود الأخيرة، و بالتالي توسعت مجالات الفقه و أصول الفقه بشكل ملحوظ تبعًا لهذه الاحتياجات.

دور الثورة الإسلامية الإيرانية في توسيع «الفقه والأصول»

المقدمة

يعود تاريخ الفقه و بيان الأحكام الشرعية إلى نزول القرآن وآيات الأحكام وشرح الأحكام من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). على مر العصور، في زمن الأئمة و أهل البيت (عليهم السلام)، كان الفقه الإسلامي في تطور مستمر. في هذه الفترة، تم تشكيل الأسس الرئيسية للفقه، و بيان الأمهات من الأحكام بشكل مفصل أو ضمن قواعد عامة. بناءً على ذلك، يقال إن تاريخ الاجتهاد من المصادر كان مرتبطًا بتاريخ الفقه.

في فترة الغيبة أيضًا، استمر الفقه الشيعي في تطوره، و تم تنظيمه ضمن هيكل مناسب. كما استمر التفريع في الفروع الجديدة، و الذي تجلى في جهود الشيخ الطوسي و كتابه القيم “المبسوط”، و استمر في الفترات اللاحقة. كان الفقهاء يعتمدون على الكتاب و السنة و يستفيدون من القواعد الفقهية و الأصولية لاستنباط الأحكام و الإجابة على قضايا زمانهم. هذا المسار جعل الفقه الشيعي في فترة الغيبة على مر العصور ينمو و يستقر.

في هذا السياق، أحدثت الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني (قدس سره) تغييرات كبيرة في المجتمع، و جعلت إدارة المجتمع على يد فقيه عارف و بالاستناد إلى القوانين الإسلامية، بيئة خصبة لظهور مسائل جديدة. شكلت هذه الاحتياجات الجديدة واقعًا كان على الحكومة أن تواجهه. لذلك، كان على الفقهاء أن يفكروا في كيفية توافق هذه المسائل مع الأحكام الإسلامية. حل هذه القضايا أسهم في ازدهار الفقه و اكتشاف قدراته الكبيرة. و بفضل التوعية التي حدثت بعد الثورة، أصبح الشعب يطالب بالإجابة من الحوزات العلمية و الفقهاء بشأن أحكامه الشرعية في مواجهة هذه القضايا. كل هذه العوامل دفعت الحوزات العلمية و الفقهاء خلال العقود الأخيرة إلى التدخل في هذه المسائل، مما أدى إلى توسع مجالات الفقه و أصول الفقه بشكل ملحوظ وفقًا لهذه الاحتياجات.

في هذه المقالة، سنستعرض دور وتأثير الثورة الإسلامية في توسيع الفقه وأصول الفقه ونناقش أبعاده المختلفة.

مفاهيم أساسية

الفقه في نظر معظم علماء اللغة يعني المعرفة و الفهم بشكل عام. و قد ذكر ابن الأثير أنه يعني الفهم الذي ينشأ من التفكيك و الشرح. بعضهم يعتبره علمًا ينتج عن التفكير. و في الاصطلاح، يُفهم الفقه على أنه العلم بالأحكام الشرعية الواردة من الله سبحانه و تعالى، و التي تشمل المبادئ العقائدية، القيم الأخلاقية، و الأحكام الشرعية. أما في المعنى الضيق، فيُقصد به “العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، سواء كانت أحكامًا وضعية أو تكليفية، استنادًا إلى الأدلة التفصيلية و من خلال الاجتهاد.

أما “الأصول” في اللغة فهي تعني الجذور أو الأسس، و أصول الفقه هي العلم بالقواعد التي تُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية.

أما “الثورة” في هذا السياق فهي الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام الخميني (قدس سره) و التي أحدثت تحولًا عظيمًا في المجتمع، حيث انتقل من النظام الملكي إلى النظام الإسلامي القائم على نظرية ولاية الفقيه. كما جلبت الفقه إلى ميدان إدارة المجتمع و جعلت المسائل المطروحة في كتب الفقه واقعًا معيشًا. من جهة أخرى، طرحت مواضيع جديدة في ميدان الفقه، مما أدى إلى اكتشاف و ظهور احتياجات جديدة.

التاريخ

حول تاريخ موضوع الفقه و تحولاته، يجب القول إن الفقه الإسلامي نشأ منذ البداية بهدف اكتشاف الأحكام و اللوائح الدينية و تحديد واجبات المكلفين، و مع مرور الزمن و عبور الفقه على مراحل مختلفة، وصل إلى هيكل قوي و ثبات في طرق حل المسائل. لكن بما أن الشيعة في معظم الفترات كانوا يعيشون في ظروف قاسية و ظلم و كانوا بعيدين عن مجالات إدارة الحكم و المجتمع، فقد كانت معظم المواضيع التي تم طرحها بشكل تفصيلي و استدلالي تركز على تحديد الواجبات الفردية للمكلفين في مجالات العبادات و المعاملات، بينما لم تحظَ القضايا المتعلقة بالجوانب الاجتماعية و السياسية و إدارتها بالفرصة الكافية للنقاش بشكل كافٍ.

مع انتصار الثورة الإسلامية، شهدنا دخول الفقهاء إلى ميادين جديدة و الرد على احتياجات المجتمع في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية. و قد أدى ذلك إلى أن يتعامل الفقه الإسلامي، بالاعتماد على مبادئه وهياكله الراسخة التي امتدت على مدار مئات السنين، مع قضايا جديدة و يقدم إجابات ملائمة للأسئلة المستجدة. بالطبع، فإن التوسع المتوازن في الفقه في فروعه المختلفة يتناسب مع مجالات حياة الناس. و لذلك، فقد دخل الفقهاء هذا المجال الجديد مع الأخذ في الاعتبار ظروف و احتياجات زمانهم و اتباع الضوابط الفقهية و الأصولية المحددة، و هو ما أدى إلى توسع الفقه و الأصول في فروع متنوعة.

حول ضرورة تحول الفقه و تأثير العوامل المختلفة في ذلك، كُتبت العديد من الكتب و المقالات في العقد الماضي، و أُقيمت العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع. و مع ذلك، لم يتناول الباحثون بشكل شامل دور الثورة في خلق هذا التحول وفتح آفاق جديدة في الفقه و الأصول. لذلك، في هذه المقالة، سنحاول أن نقدم نظرة شاملة حول دور الثورة في التحول الذي حدث في الفقه و الأصول، و أبعاده المختلفة.

في البداية، سنبدأ بتأثيرات الثورة الإسلامية في تحول و توسيع العناصر المؤثرة في الاجتهاد، و هو أبرز التحولات في هذا المجال و له دور أساسي في الفقه. ثم سنتناول تأثير الثورة في إحداث تحول و توسع في النظرة الحكومية للفقه، التي أثرت في جميع أبواب و مسائل الفقه. بعد ذلك، سنناقش طرح نظرية إدارة المجتمع و النظام السياسي الإسلامي المستندة إلى النظرة الحكومية للفقه. ثم سنتطرق إلى دور الثورة في تطوير قواعد الفقه و تطبيقاتها، و توسيع هيكل أبواب الفقه، و ظهور الفقه المضاف، واهتمام الفقهاء بضرورة فهم الموضوعات، و أخيرًا توسع أدوات التعليم و تنوع المخرجات، و هي من جوانب دور الثورة الإسلامية الإيرانية في الفقه و الأصول. ما يلي هو استعراض لأبعاد هذا التوسع مع ذكر الأدلة و الشواهد.

أ) التوسع و التحول في العناصر المؤثرة في الاجتهاد

لقد بيّن الأئمة الشيعة إلى جانب العديد من الأحكام الضرورية، مبادئ و قواعد عالية يجب أن تُستخدم في استنباط الأحكام و الفروع الفقهية، و علّموا أيضًا كيفية استخدام مجموعة الأحاديث و حل التعارض بينها، و طلبوا من الفقهاء الاعتماد على هذه القواعد العامة لاستخراج الفروع الضرورية. طوال تاريخ الفقه الشيعي، كانت الكتب الفقهية دائمًا تتناول بحث القواعد الفقهية و أصول الفقه. و يُعتبر علم أصول الفقه علمًا بالعناصر المشتركة في عمليات استنباط الحكم الشرعي.

لقد وصلت الطريقة المستخدمة من قبل الفقهاء في دراسة فرع فقهي، من خلال استخدام القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية و دراسة السند و الدلالة للأحاديث ذات الصلة، إلى درجة من النضج الكافي بحيث أصبحت من أعمق و أوضح المناهج في العلوم. و قد تم التأكيد على الالتزام بهذه الضوابط و اتباع هذه الطريقة الفقهية من قبل الفقهاء، حتى أنهم كانوا يكتبون كتبهم الفقهية بناءً عليها. و قد أدى انتصار الثورة الإسلامية إلى توسع في العناصر المؤثرة في الاجتهاد و طريقة الفهم و الاستنباط الفقهي، و فيما يلي نذكر بعض أهم هذه التحولات:

الفقه الحركي مع التأكيد على الفقه الجواهري بعد انتصار الثورة الإسلامية، أكد الإمام الخميني (قدس سره) على ضرورة دخول الحوزات و الفقهاء الشباب إلى هذه المجالات الجديدة و حل الفروع المستحدثة. و قد شدد على أنه يجب أن نلتزم دائمًا بالطريقة التقليدية في الفقه، مع الحفاظ على الفقه و الفقيه الذي ورثناه من الأوائل. و إلا، فإن ذلك قد يشكل خطرًا على الإسلام و الحوزات العلمية.

لذلك، فإنه يعبّر عن التزامه و تنفيذ هذه الطريقة الاجتهادية بدقة بـ”الفقه الجواهري”. يقول الإمام الخميني (قدس سره) إنه يؤمن بالفقه التقليدي و الاجتهاد الجواهري، و لا يجيز التخلّف عن ذلك. و يُعدُّ كتاب “جواهر” كتابًا جامعًا و ذا قيمة في الفقه، حيث يعالج مسائل مختلفة، و يستعرض آراء و أدلة الفقهاء السلف بدقة، مع الالتزام بالمنهج المتعارف عليه و الضوابط الفقهية المحددة.

و رغم أنه يطالب بتغيير في منهجية الفقهاء تجاه القضايا و الموضوعات الجديدة، إلا أنه لا يجيز التغيير في المنهج الاجتهادي أو التخلّف عنه؛ لأنه يخشى من أن يظن البعض أن الديناميكية و التجدّد في الفقه تعني الخروج عن منهجية الفقه و تغييرها، و بذلك قد يتركها البعض و يقدّمون آراءهم الشخصية تحت مسمى الأحكام الإسلامية، و يقومون بفرض أفكارهم بدلاً من الاجتهاد، متجاوزين الضوابط الفقهية المتعارف عليها. من هنا، يذكر الإمام الخميني “جواهر الكلام” للعلامة النجفي و يعتبره نموذجًا للدخول الصحيح و المنهجي في دراسة المسائل الجديدة. كما يؤكد على أن الحوزات العلمية من حيث المصادر و طريقة البحث و الاجتهاد، غنية و مبدعة، و لا يوجد أسلوب أفضل من أسلوب علماء السلف.

من مميزات صاحب “جواهر” أنه بجانب الاستفادة من المبادئ والأدوات الشائعة و المعتادة في الفقه الشيعي، مثل النظر في الشهرة، الإجماع، ظواهر الأدلة، و الأصول الفقهية، كان أيضًا مبتكرًا و متحولًا، و قدّم أفكارًا جديدة، مثل رأيه في “الجهاد الابتدائي” في عصر الغيبة، حيث كان الرأي المشهور بين الفقهاء المتأخرين عدم الجواز، إلا أنه اعتبره مشروعًا.

و من الجدير بالذكر أن هذا لا يعني أن طريقة الفقه لا تتغير أو أنه لا يمكن تجديدها. بل على العكس، مع الالتزام بالمبادئ و التراث الذي تم إنتاجه في إطار أبحاث أصول الفقه و الضوابط المحددة، يمكن أيضًا لأسلوب الاستنباط و الفقاهة المعتادة أن يمرّ بعملية نمو و تحول، و في إطار تلك الحدود المحددة يمكن أن تتطور و تصبح أكثر نضجًا.

من هذا المنطلق، كان الإمام الخميني (قدس سره) يحرص على الحفاظ على الطريقة التقليدية في الاجتهاد، في الوقت الذي كان يؤكد على ضرورة الاستجابة لاحتياجات العصر. كان يرى أنه من الضروري تحريك الفقه، لأن الاجتهاد التقليدي غير كافٍ لإدارة المجتمع. و لتنفيذ كافة إمكانيات الفقه في إدارة المجتمع و معالجة مشكلاته، طالب بتغيير في هذا المجال. و كان الإمام يدعو الفقهاء الذين يتقنون المبادئ و الطريقة التقليدية في الفقه، إلى الخروج من النظرة الفردية و غير الحكومية للفقه، بحيث يصبح اجتهادهم موجهًا نحو تعزيز فعالية الفقه في العصر الحديث.

2. دور الزمان و المكان في الاستنباط

إن تأكيد الإمام الخميني (قدس سره) على الاجتهاد وفقًا لأسلوب السلف الصالح و الالتزام بالضوابط و الطريقة التقليدية للفقهاء، لم يكن يعني الجمود على ظواهر الروايات، بل كان يطلب من الفقهاء أن يأخذوا بعين الاعتبار عنصرين مهمين في استنباط الأحكام، هما “الزمان” و”المكان”، اللذان لهما دور حاسم في الاجتهاد. و قد أدى هذا إلى تطوير أحد العناصر المهمة في المنهج التقليدي للاجتهاد. و قد بيّن الفقهاء و المحققون في أشكال متعددة كيفية تأثير الزمان و المكان في الاستنباط:

التأثير على طريقة و منهج الاجتهاد: العلاقات الاجتماعية و ظروفها في مختلف الأزمنة و الأمكنة تتغير، و هذا يؤثر على المنهج الاجتهادي، و بناءً عليه قد تتغير النتائج الفقهية.

التغيير في فهم المجتهد: المعرفة بالقوانين و الأنظمة القضائية المدنية الموجودة في العالم و الاطلاع على المعلومات العامة يمكن أن يسهم في فهم أعمق للروايات و يؤثر على استنباط الفقيه. من هنا، فإن الزمان و المكان يوسّعان أفق تفكير الفقيه و يؤثران في فهمه. التغيير في الموضوع: الموضوع يتغير بتأثير الزمان و المكان، مما يؤدي إلى تغيّر حكمه؛ على سبيل المثال، الشطرنج، الذي كان يُعتبر آلة قمار و يحرم لعبه، يصبح حكمه مختلفًا بسبب تغيير الزمان و المكان.

التغيير في الملاك: وفقًا لرأي البعض، قد يتغير الملاك الذي يعتمد عليه الحكم في حال كان قابلاً للفهم، بتأثير الزمان و المكان؛ على سبيل المثال، كانت التجارة بالدم غير مصلحية في الماضي، و لكن في الوقت الحاضر أصبحت أداة لإنقاذ حياة المرضى.

النقد و المراجعة

في دراسة هدف الإمام الخميني (ره) من بيان دور الزمان و المكان، يجب القول إن كل عنصر من هذه العناصر يؤثر في الاجتهاد و استنباط الأحكام، و يمكن أن يكون له دور في ديناميكيته، لكن الإمام يشير إلى نقطة جديدة لم تكن قد طرحت في المتون الفقهية حتى ذلك الحين، و من هنا طلب من الفقهاء ألا يغفلوا عنها. بالطبع، بعض التفاسير و البيانات مثل تأثير تغيير الموضوع أو تغيير الملاك كانت محل اهتمام الفقهاء في الماضي، و ليست مسألة جديدة.

و في إطار هذه التفاسير، يمكن القول إن التفسير الثاني أقرب إلى مقصد الإمام؛ أي أن الانتباه إلى زمان و مكان صدور النص و الظروف التي تحكم عليه، و مراعاة الزمان و المكان الجديد و فهم العلاقات الحاكمة في العالم المعاصر، يؤدي إلى تغيّر في نظر الفقيه إلى النص، و يؤدي إلى فهم جديد له. ثم يأتي التفسير الثالث، حيث قد يتغير فهمه فيما يتعلق بما هو مناط الحكم أو موضوعه. و نتيجة لذلك، قد يتغير الحكم في سياق جديد مع مراعاة العلاقات الحاكمة في السياسة و المجتمع و الاقتصاد لنظام معين؛ لأن فهم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بدقة يجعل الموضوع القديم يأخذ شكلاً جديدًا و يتطلب حكمًا جديدًا.(36) لذا، فإن هذا التغيير في النظر و الفهم الدقيق للموضوع و إعادة قراءة النص وفقًا لذلك سيؤدي إلى فهم جديد و اكتشاف موضوع جديد.

لقد نال رأي الإمام الخميني (ره) بشأن دور الزمان و المكان في الاجتهاد اهتمام المفكرين في الحوزة العلمية بعده (37)، و كتبت العديد من الكتب و المقالات لتوضيح و تحليل هذا الموضوع علميًا. في هذا السياق، تم عقد مؤتمر تحت عنوان “مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني (ره): دور الزمان و المكان في الاجتهاد” في عام 1374 هـ ش، و تم نشر نتائجه في 14 مجلدًا. و من ثم نُشرت عشرات المقالات في المجلة الفصلية المتخصصة في الفقه.

الاهتمام بالأحكام الحكومية و دور المصلحة فيها يعتقد العلماء الشيعة المشهورون أن الأحكام الشرعية تتبع المصالح و المفاسد (38)، و أن تشريع الأحكام قد تم وفقًا لمعايير و مقاييس محددة، بحيث أن الالتزام بها يؤدي إلى السعادة، و القيام بالواجبات يؤدي إلى دخول الجنة، بينما ارتكاب المحرمات يؤدي إلى الوقوع في النار.(39) بناءً على ذلك، فإن كل من الأحكام الواقعية و الظاهرة يُنظر إليها باعتبار مصالح و مفاسد. و هذه الحقيقة موجودة أيضًا في الأحكام الأولية و الثانوية، و بالتالي، فإن الأحكام الثانوية تتعلق بالمصالح الموجودة فيها، و عندما تفتقد هذه المصالح، يُرفع الحكم الثانوي و لا يكون له وجود بعد ذلك.(41)

و هذا المبدأ ينطبق أيضًا على حدود الأحكام الحكومية التي يصدرها الحاكم الإسلامي من أجل إدارة الحكومة و المجتمع الإسلامي (42). الإمام الخميني (ره) من خلال بيان ثلاثة جوانب هي: تبليغ الأحكام، القضاء، الولاية و إدارة المجتمع للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، طرح قضية وجود الأحكام الحكومية أو السلطانية بين أوامر و نواهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، و التي تدور حول المصالح؛ بمعنى أن الحكم ليس ثابتًا في الإسلام، بل له معايير لتمييز الأحكام السلطانية و الحكومية (43). و بالتالي، بجانب الأحكام الأولية و الثانوية التي هي معروفة و مقبولة في الفقه، أشار إلى الأحكام الحكومية و أدرجها في هذا السياق.

كما طلب الإمام من الفقهاء و المجتهدين أن يولوا اهتمامًا لدور عنصر المصلحة في إصدار الحكم الحكومي، و أن يأخذوا في الاعتبار المصالح و الضرورات التي تنشأ نتيجة التغيرات في الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، وفقًا للمنهج الاجتهادي السائد. و قد قام بدراسة حديث “أما الحوادث الواقعة” الوارد في التوقيع الشريف، و الذي يوجه الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) المكلفين في بعض الحوادث إلى رواة الأحاديث (44). و اعتبر أن المقصود من “الرواة” هم المجتهدون المتمكنون من مبادئ الفقه (45)، و اعتبر الحوادث الواقعة متعلقة بالمسائل و الأحداث السياسية (46). و أكد أنه إذا كان الفقيه أعلم، و لكنه لا يستطيع تشخيص مصلحة المجتمع و لا يمتلك الرؤية الصحيحة أو القدرة على اتخاذ القرار في القضايا الاجتماعية و السياسية، فإنه لا يُعتبر مجتهدًا في المسائل الاجتماعية و لا يمكنه أن يتولى إدارة المجتمع.(47)

وحدد الإمام نطاق عمل الحاكم الإسلامي في القضايا و الموضوعات الموجودة في المجتمع بما يتناسب مع صلاح المسلمين و الحكومة الإسلامية، معتبرًا أن رأي و قرار الحاكم الإسلامي يجب أن يكون تابعًا للمصلحة (48). كما نصح مجلس صيانة الدستور بأن يأخذوا في الاعتبار مصلحة النظام قبل كل شيء عند دراسة القوانين و مقارنتها بالأحكام الشرعية؛ لأن أحد القضايا المهمة في هذا العصر المضطرب هو دور الزمان و المكان في الاجتهاد و نوع القرارات التي يتم اتخاذها.(49) و أكد في مكان آخر قائلاً: مصلحة النظام هي من الأمور المهمة التي قد يؤدي الإغفال عنها إلى هزيمة الإسلام.(50)

بتناول الإمام لهذه المواضيع (الحكم الحكومي و دور المصلحة في صدوره) و انتقالًا إلى انتصار الثورة الإسلامية، تجلت بعض الأمثلة العملية لذلك في إدارة المجتمع و تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام داخل النظام. و قد تم تناول هذا الموضوع في الكتاب ذاته، حيث لقي اهتمامًا كبيرًا في الأوساط العلمية، و كتب العشرات من الكتب و المقالات حول الأحكام الحكومية و دور المصلحة فيها، و قد تفاعل الكثير من العلماء و الباحثين مع هذه المواضيع. هذه الجهود أدت أحيانًا إلى توسيع إحدى القدرات الكامنة في الفقه الإسلامي.(51)

نمو و تطور الرؤية الفقهية الحكومية

يمكن القول إن فقه الشيعة له تاريخ طويل يعود إلى أكثر من عشرة قرون، حيث ظهر بشكل تراث مكتوب و منهجية محددة. و قد قام الفقهاء بتوثيق منهج اجتهادهم استنادًا إلى تعاليم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في دراسة الأحكام الشرعية في مختلف أبواب الفقه.

و بالنظر إلى محتوى التراث المكتوب في فقه الشيعة، لا يمكن اعتباره فقهًا فرديًا فقط، إذ إن الفقهاء عندما يدرسون أحكام الصلح، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و الخمس، و تنفيذ الحدود و الديات، و يرون أن مشروعية تنفيذ هذه الأحكام لا تكون إلا بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبيه العامين أو الفقيه الجامع للشرائط، فإن ذلك يعد دليلًا على الطابع السياسي و الاجتماعي لفقه الشيعة (53). خاصة و أن بعض الفقهاء يعتقدون في هيكلية الحكم الإسلامي و تنفيذ الأحكام الإسلامية في المجتمع، و يؤمنون بولاية الفقيه، و هو مبدأ له جذور في أقوال الفقهاء السابقين (54). و قد كتبت العديد من المقالات لإثبات أن هذا المفهوم موجود في التراث الفقهي، و أن كبار الفقهاء في فترات مختلفة كانوا يؤمنون به بشكل ما (55).

جميع هذه الأمور هي أدلة على وجود التوجه السياسي و الاجتماعي لفقه الشيعة في مختلف العصور، خاصة في فترات معينة مثل فترة الدولة الصفوية (907-1148 هـ)، حيث أتيحت فرص تاريخية لدور الشيعة الاجتماعي و مسؤوليتهم في حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، و قد اهتم الفقهاء في تلك الفترة بالقضايا السياسية و الشؤون المتعلقة بالحكومة (56)، و كتبوا رسائل علمية تتعلق بهذا التوجه (57).

على أرض الواقع، كان للعلماء الشيعة تأثير و حضور أقوى من الماضي (58)، و قد تعزز هذا الاتجاه في فترة القاجار، حيث أصبح للعلماء مكانة قوية في الساحة الاجتماعية و السياسية و زاد نطاق نفوذهم. حيث كان لهم تأثير ملحوظ ليس فقط في المجال النظري (59)، بل في الحياة الاجتماعية أيضًا (60). كذلك، كتب الفقهاء العديد من الرسائل الفقهية حول الجهاد و الأمر بالمعروف، و هو ما يدل على التوجه السياسي و الاجتماعي للفقهاء.(61)

و مع مرور الوقت في تاريخ تدوين فقه الشيعة، تقوى هذا التوجه، حتى أنه في فترة الدستور و بعدها، و بسبب الالتزام الديني الذي كان على عاتق العلماء، شهدنا كتابة كتب حول النظام السياسي في الإسلام مثل “تنبيه الأمة” للمحقق النائيني.(63) لذا، كان التوجه السياسي و الاجتماعي دائمًا موجودًا في فقه الشيعة، و كان الفقهاء يؤمنون به. بل إن نظرية ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني (ره) هي شهادة على قدرة الفقه التقليدي في هذا المجال. و مع ذلك، نواجه بعض التحديات:

— لأن توجه مجموعة من الفقهاء كان ينص على أن شؤون إدارة المجتمع تكون بيد الإمام المعصوم (عليه السلام)، و أن الآخرين، باستثناء حالات محدودة، لا يملكون حق الولاية أو التصدي، فقد كانت هذه المواضيع أقل اهتمامًا.(64)

— و بسبب بعد الشيعة عن إدارة المجتمع و التسلط الذي شهدوه في فترات تاريخية متعددة، فقد أدى ذلك إلى قلة تجربة إدارة المجتمع و الحكم، إذ لم يكن لديهم هذه التجربة إلا في فترات محدودة و في بعض المناطق. و بالتالي، لم يتدخل الجسم الفقهي الشيعي بشكل واسع في هذه المواضيع.(65)

التجارب التاريخية المرة كانت سببًا في تحفّظ الفقهاء و حذرهم الكبيرين في دخولهم العملي و العلمي في هذا المجال، حيث شكّك بعض الفقهاء في شرعية الحكومة في عصر الغيبة، و أقلّوا من الاهتمام بالكثير من القضايا المعاصرة، و خاصة تلك التي تتعلق بتشكيل الحكومة و إدارة المجتمع و المذهب الاقتصادي الإسلامي و فقه الحكم، بينما كانوا يهتمون بشكل مفصل بالقضايا الفرعية و الفردية.(66)

و لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية، تحقق لأول مرة النظرية القائمة على النظام السياسي الإسلامي، و تم تطبيق نظام يعتمد على ولاية الفقيه في المجتمع، حيث أصبح الفقيه الجامع للشرائط مسؤولًا عن النظام السياسي و المجتمع الإسلامي. من الطبيعي أن ظهور الإمكانيات الكبيرة في الفقه الإسلامي لإدارة المجتمع و الإجابة على آلاف الأسئلة المستجدة، يجعل الحكومة، و على رأسها الحاكم الإسلامي، غير قادرين على التفاعل مع القضايا الجديدة و إصدار الأحكام الخاصة بها.

يجب على السلطة أن تتدخل و تصدر حكمًا لكل مسألة جديدة. وفقًا للدستور، يجب أن تتوافق القوانين التي يتم إقرارها في مجلس الشورى الإسلامي مع الشريعة الإسلامية تحت إشراف مجلس صيانة الدستور. هذه القضايا متنوعة جدًا، مثل: قضايا السياسة الحاكمة، ولاية الفقيه، توزيع السلطة في النظام السياسي، الحكم الحكومي و تشخيص المصلحة، القضايا الاقتصادية، شرعية البنوك و أنواع العمليات المصرفية في تجهيز الموارد و توزيعها، المعاملات الجديدة، التأمين و الشركات، التفاعل مع الدول الإسلامية و غير الإسلامية، حقوق الأقليات، و العشرات من القضايا الاجتماعية و الثقافية الأخرى.

من هنا، يمكن القول إن انتصار الثورة الإسلامية جعل النظرة الاجتماعية و الحكومية التي كانت كامنة في فقه الشيعة تتبلور و تبرز (67)، و بدأ العديد من الفقهاء و الباحثين بكتابة مقالات و كتب في هذا الاتجاه (68).

الإمام يؤكد أن الحكومة في نظر المجتهد الحقيقي هي الفلسفة العملية للفقه في جميع جوانب حياة البشرية. الحكومة تمثل الجانب العملي للفقه في التعامل مع المشكلات الاجتماعية و السياسية و العسكرية و الثقافية. الفقه هو النظرية الواقعية و الكاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد.(69) الهدف الأساسي هو كيفية تطبيق المبادئ الثابتة للفقه في سلوك الفرد و المجتمع و الإجابة على التحديات. إن كل ما يخشاه الاستكبار هو أن يصبح الفقه و الاجتهاد واقعًا عمليًا و يمنح المسلمين القوة اللازمة للتعامل مع التحديات.(70)

و يصرح الإمام بأن الفقيه، من خلال إحاطته بوضع العالم اليوم، يجب أن يسحب الفقه إلى ميدان العمل و إدارة المجتمع، و أن يكون حساسًا تجاه الأحداث الحكومية و السياسية و أن يتخذ الموقف اللازم (71). و يضيف قائلاً: يجب أن نسعى لتحقيق الفقه الإسلامي عمليًا، و إلا فإن الفقه طالما بقي محصورًا في الكتب و في صدور العلماء، فلن يؤثر في الطواغيت. (72)

بناءً على ذلك، يمكن التأكيد بأن الإمام الخميني (ره) قد وجه فقه الشيعة نحو الفقه الاجتماعي و الحكومي الذي يعنى بالاستجابة لاحتياجات الأمم و نظام حياتها (73). بالطبع، في تاريخ فقه الشيعة كان هناك اهتمام ببعض القضايا السياسية و الاجتماعية، و لكن جعل الفقه حكوميًا كما طرحه الإمام الخميني (ره) و نفذه كان أمرًا جديدًا.

التفسير الصحيح لفقه الحكم و انتقاد التفسيرات الأخرى

إحدى المجالات التي توسع فيها الفقه بعد الثورة الإسلامية هي الاهتمام بفقه الحكم (74)، حيث يجب تحديد هدف فقه الحكم. فقه الحكم لا يتعلق بمسائل الحكومة و تنظيمها و بنيتها، كما يطلق عليه “فقه الحكومة” أو بمسائل و قواعد إدارة المجتمع، أو الشؤون السياسية الداخلية و العلاقات الدولية و شرعية النظام السياسي، كما يعرف بـ “فقه الدولة” (75) أو “الفقه السياسي” (76)، بل المقصود من فقه الحكم هو نوع من التوجه الذي يرتبط بكامل الفقه المعني بالحكومة و إدارة المجتمع وفقًا لما تقتضيه تطبيق الأحكام الإسلامية. بالطبع، إذا رأينا المعاني الاصطلاحية لهذه المصطلحات بشكل موسع، فإن بعض التعريفات قد تتقارب في معناها، مثلما ورد في الفقه السياسي الذي يشمل جميع القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و غيرها.(77)

يجب القول أن فقه الحكم هو نوع من التوجه نحو الفقه الذي يشمل جميع أبواب الفقه، و يظهر جزءًا من الفقه المرتبط بالحاكمية إلى جانب الأبواب الأخرى. هذا التوجه يجعل رؤية الفقيه للأحكام في عبادات المسلمين تتغير أيضًا. وفقًا لهذا التوجه، إدارة المجتمع و تشكيل الحكومة في الإسلام يُعتبر من الأحكام الأولية.(78) و بالتالي، فإن الحفاظ على النظام الإسلامي، الذي هو واجب عقلي و شرعي(79)، هو أهم من بعض الأحكام و الفروع الدينية الأخرى (80)، لأن وجود الأحكام الإسلامية نفسها لا يضمن سعادة المجتمع و أفراده، بل يجب أن تتحقق هذه الأحكام على أرض الواقع، و هذا لا يتم إلا بتشكيل الحكومة. (81)

في هذا المنهج، يمكن للعديد من الأحكام الفرعية الفقهية و العبادية أن تحمل طابعًا سياسيًا و حكوميًا؛(82) بحيث يُمكن إعادة تعريفها و تحديد مكانتها ضمن نظام كلي جديد. و لذلك، يُعدّ فقه الحكم منهجًا يشمل جميع الأحكام الإسلامية مثل العبادة و المعاملات و الحدود و الديايات، و يجب تحديد مكانة كل من هذه المسائل ضمن هذا النظام الكلي و إعادة تعريفها وفقًا لهذا المنهج. من هنا، يؤكد الإمام الخميني (قدس سره) في كثير من المناسبات على الطابع السياسي و الحكومي للفقه و الآيات القرآنية، مشيرًا إلى أن معظم آيات القرآن و المسائل الفقهية تتعلق بقضايا إدارة المجتمع و السياسة و تدبير شؤونه.(83)

بعد انتصار الثورة الإسلامية، و عندما تولى الإمام الخميني (قدس سره) قيادة النظام الإسلامي كفقيه جامع للشرائط، تعزز المنهج الحكومي للفقه. بالطبع، كان قد عمل على تعزيز أسس هذا المنهج في أعماله العلمية و الاستدلالية قبل الثورة (84)، لكن توليه الحكومة و قضاياها المتجددة ساعد في توسيع هذا المنهج. فقد قام بتوضيح هذا المنهج في العديد من خطبه و رسائله، و أكد مرارًا على ضرورة أن يدخل المجتهدون الملمين بأسس الدين الإسلامي هذا المجال.(85)

هذا المنهج أدى إلى اختلاف في التطبيق في العديد من الحالات، حيث اختلف ما يُعتبر حكمًا شرعيًا بحسب تفسير الفقهاء، مما تسبب في ظهور بعض الإبهامات؛ كما يظهر بوضوح في رد الإمام الخميني (قدس سره) على رسالة أحد أعضاء مكتبه في قم.(86) في هذه الرسالة، يوضح الإمام و يدافع عن هذا المنهج. كما كان لهذا المنهج تأثير في قوانين مثل قوانين البنوك و الجمارك، و قوانين المرور، و البلديات، و المخالفات الشعبية و عقوبات التعزير التي أُقرّت في الجمهورية الإسلامية و أُعتمدت من قبل مجلس صيانة الدستور.(87) بالطبع، جنبًا إلى جنب مع تعزيز و توسيع المنهج الحكومي في الفقه، نشهد أيضًا ظهور نظريات و تصورات جديدة حول كيفية إدارة المجتمع والمسائل المتعلقة به، و فيما يلي بعض الأمثلة المهمة على ذلك:

ب) طرح نظرية إدارة المجتمع ونظام الحكم في الإسلام

في الفقه الإسلامي، تعتبر إدارة المجتمع جزءًا من إرادة الله و حق السيادة الذي منح للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و تُفسر ضمن إطار نظام الولاية و الإمامة.(88) فقد أسّس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه الحكومة و طبق القوانين، و كان يبعث الولاة و يعين القضاة.(89) و بعد وفاته، كان الإمامان الاثنى عشر هم الذين يملكون شرعية إدارة المجتمع الإسلامي و كانوا معينين من الله لتوضيح الشريعة و تنفيذها في المجتمع.(90)

بعد غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، تم تعيين الفقهاء كممثلين عامين له، و يجب الرجوع إليهم في الحوادث و الأمور المستجدة.(91) و قد أدى ذلك إلى أن يرى الفقهاء أن للفقيه الجامع للشرائط ولاية أو حق تصرف في شؤون مختلفة بناءً على تفسيرهم لتوجيهات الروايات الخاصة بذلك.

المنهج الغالب بين الفقهاء هو إثبات ولاية الفقيه في تولي منصب القضاء و وجوب العمل بفتاواه. كما أقروا له بالولاية أو جواز التصرف في الأمور التي لا يرضى الشارع بتعطيلها، مثل ولاية الفقيه على الصغار و المجانين و أموال الغائبين.(92) و مع ذلك، توجد اختلافات في فهمهم لمجال ولاية الفقيه على الأمور، حيث يرى البعض أنها مقيدة و تشمل أمورًا معينة فقط، بينما يراها آخرون ممتدة لتشمل إدارة المجتمع الإسلامي.(93)(94) من جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء أن ولاية الفقيه واسعة و تطال العديد من الجوانب، و منها القضاء و الإفتاء، بل و يمتد الأمر إلى تنفيذ مجموعة من الأحكام الإسلامية (95).

الإمام الخميني (قدس سره) كان من بين الفقهاء الذين تبنوا هذا الرأي، و كان يسعى لتعزيز أسس الفقه في هذا المجال، مؤكدًا ذلك بأدلة عقلية و نقلية.(96) و بالإضافة إلى مهام القضاء و الإفتاء، يرى الإمام أن من مهام الفقيه أيضًا الحكم على الناس و تأثير فتوى المجتهد في القضايا السياسية و الاجتماعية.(97) و يرى الإمام الخميني (قدس سره) أن الحكومة في الإسلام هي استمرار للولاية التي منحها الله للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و الأئمة (عليهم السلام)، و يجب أن تُمنح مشروعية من خلال تفويضهم و نصبهم، و في غياب ذلك، تصبح الحكومة طاغوتية.(98)

لقد تعزز هذا المنهج بعد انتصار الثورة الإسلامية و تطبيق النظام القائم على رؤية ولاية الفقيه، و تم التوسع في هذا المجال على مستويات مختلفة.

أهم القضايا التي طرحت و توسعت بعد الثورة في موضوع ولاية الفقيه كانت شرعية الحكومة في عصر الغيبة و جواز تولي الفقيه منصب الحاكم الإسلامي. و من أهم هذه القضايا أيضًا كان تحديد نطاق صلاحيات ولي الفقيه و توضيح مدى تلك الصلاحيات، التي كانت موضوعًا للبحث و النقاش بين الفقهاء.

– نطاق صلاحيات الحاكم الإسلامي: الإمام الخميني (قدس سره) الذي كان قد طرح في مؤلفاته العلمية قبل الثورة، نطاق ولاية الفقيه الواسع على جميع شؤون الحكم، و بعد الثورة، و مع تدخل الحكومة في بعض شؤون حياة الناس، قام بتوضيح أبعاد أخرى من نظريته، و أكد جواز تقييد نطاق سلطنة الناس على أموالهم و تجارة بها، و التصرف في ممتلكاتهم، و إجبار الناس على تنفيذ بعض القوانين مثل قانون العمل و التأمين و ما إلى ذلك. و قد أدى هذا إلى أن يصبح نطاق صلاحيات الفقيه الحاكم أحد أهم المواضيع النظرية في مجال إدارة النظام السياسي و الاجتماعي. في هذا السياق، قام الإمام بالإشارة إلى مواقفه و شرح مكانة الفقيه و صلاحياته.

توضيح هذه المواقف و الآراء أدى إلى فتح باب جديد في مجال النقاش الفقهي الاستدلالي حول هيكل النظام السياسي للمجتمع من منظور الإسلام و نطاق صلاحيات الحاكم الإسلامي. كانت هذه المسائل في التراث الفقهي القديم تقتصر على بعض القضايا أو الرسائل العلمية، لكنها توسعت بشكل كبير بعد الثورة و ممارستها الفعلية في هذا المجال. و قد انشغل المؤيدون و المعارضون بتوثيق آراءهم من خلال كتابة الكتب و المقالات العلمية، و قاموا بتقديم آرائهم بشكل استدلالي و نقد الآراء الأخرى.(100)

– نظرية تعيين أو انتخاب الحاكم الإسلامي: من بين القضايا التي طرحت على هامش هذا النقاش، كانت طريقة تحديد ولي الفقيه و كيفية تدخل الناس في ذلك. الإمام الخميني (قدس سره) كان يؤمن بنظرية تعيين الفقيه من قبل الله لتولي أمر الحكومة في عصر الغيبة.(101) و كان يعتبر رأي الناس بمثابة مبايعة لهم.(102) إن قبول الناس للقوانين الإسلامية يسهم في تسهيل عمل الحكومة، و يشعر الناس بأنها تخصهم فيدعمونها و يتعاونون معها.(103) في المقابل، تم طرح نظرية شرعية انتخاب الناس التي تعتبر اختيارهم جزءًا من الأسس التي يقوم عليها مشروعية تولي الفقيه.(104) و تم طرح آراء أخرى أيضًا في هذا المجال.

إن تأثير نظرية الإمام في فقه الحكم و تطبيقها في القضايا التي تواجهها الدولة جعل العلماء في الحوزة العلمية يهتمون بهذه الموضوعات، حتى أنه إذا نظرنا اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من الثورة الإسلامية الإيرانية و هذه التجربة المباركة، إلى التراث العلمي الذي تم إنتاجه في مجال بناء النظام السياسي الإسلامي و النقاش حول ولاية الفقيه و المسائل المرتبطة بها، نجد العشرات من الكتب و المئات من المقالات العلمية القيمة حول هذا الموضوع. و قد تحولت من بعض القضايا و الرسائل الفقهية القصيرة في فقه الشيعة إلى حجم كبير من الأدبيات الاستدلالية، و تساوي الآن مع حجم الكتب المتداولة في الأبواب الفقهية المهمة، و قد شهدت توسعًا كبيرًا. إن دراسة هذه الأعمال و النظر في قائمة المؤلفات و الندوات و المقالات المكتوبة في المؤتمرات و المجلات المتخصصة (مثل مجلات الحكومة الإسلامية، و العلوم السياسية، و فقه أهل البيت (عليهم السلام)، و البحث الجديد في الفقه) حول نظرية ولاية الفقيه و مسائلها المختلفة تشهد على ذلك.

ج) توسيع تطبيقات وقواعد فقهية تتناسب مع فقه الحكم

في فقه الشيعة، هناك دائمًا أحكام عامة و مفاهيم كلية ترتبط بالعديد من القضايا، و عند تطبيقها يتم توضيح حكم الفروع بشكل واضح، و هذه تعرف بالقواعد الفقهية.(105) بعض القواعد الفقهية لها جذور في آيات القرآن الكريم، مثل: نفي الحرج(106)، نفي السبيل (107)، الوفاء بالشرط و العهد (108)، و الوفاء بالعقد (109)، و كذلك تم الإشارة إلى العديد من القواعد في الأحاديث النبوية (صلى الله عليه وآله و سلم)، و هناك أكثر من أربعين قاعدة فقهية مشهورة من بينها.(110) كما أن روايات الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) أيضًا تشرح و توضح هذه القواعد و شروطها، و تم ذكر العديد من الأمثلة لهذه القواعد.(111) في العصور الفقهية المختلفة، تم دائمًا مناقشة القواعد الفقهية في الكتب الفقهية(112) أو بشكل مستقل.(113) و في القرن الأخير، استمرت هذه العملية بالنمو، و لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية و إدارة المجتمع، تم الاستفادة من قدرة القواعد الفقهية في الرد على المسائل المستحدثة.

لقد تمسك الفقهاء في استجابتهم للمسائل الجديدة التي لم تذكرها المصادر الروائية بالقواعد الفقهية المناسبة لتلك المسائل، و وجدوا العديد من التطبيقات الجديدة لهذه القواعد. إن دراسة هذه التطبيقات و إمكانية الاستناد إليها أدت إلى ظهور نقاشات جديدة حول تلك القاعدة، و فتحت مجالات جديدة لفهم آخر لها. كما أنها نقلت القاعدة من مجال القضايا الفرعية و الجزئية إلى مسائل عامة تخص المجتمع. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى قاعدة نفي السبيل التي كانت موضوعًا في فقه الشيعة منذ زمن بعيد، و التي كانت تُستند إليها في المسائل المختلفة المتعلقة بالعلاقات بين الكفار و المسلمين(114)، لكن التطبيقات الموجودة لهذه القاعدة كانت تقتصر على القضايا الفقهية الفرعية.(115)

كما أن قاعدة عدم ولاية الكافر على المسلم الصغير أو السفيه أو المجنون (116)، و عدم إذن الأب في صحة النذر و العهد و اليمين للابن (117)، و عدم جواز وكالة الكافر عن المسلم (118)، و عدم إذن البنت من ولي الكافر (119)، كانت كلها من المسائل التي تتعلق بالعلاقات الفردية.(120)

لكن الإمام الخميني (قدس سره) استخدم هذه القاعدة، إضافة إلى القضايا السابقة، في المجال الفقهي السياسي و الحكومي، و خرج بها من نطاق المسائل الفردية، حيث قام بتعريفها بتطبيق سياسي و حكومي. و بناءً عليه، أكد أن المسلم لا يجب أن يكون تحت سيطرة الكفار(121)، و عبّر عن ضرورة الاستقلال و الحرية بعيدًا عن الهيمنة الشرقية و الغربية (122)، و أصرّ على أنه يجب على المسلمين أن يتحرروا بكل الوسائل الممكنة من تحت هيمنة الكفار و حكومتهم و الاتفاقات المفروضة عليهم (123). هذا المنهج هو ما جعل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في المادة 152 من الدستور الإيراني تقوم على مبدأ نفي أي نوع من أنواع الهيمنة أو الخضوع، مع الحفاظ على الاستقلالية الشاملة.

و في إطار منهج الإمام الخميني (قدس سره) في هذا الصدد، تم تأليف العديد من الكتب و المقالات لتوضيح هذه الرؤية و دراسة إمكانيات تطبيق هذه القاعدة و قواعد مشابهة في مجال السياسة الخارجية (124). كما أن الإمام الخميني (قدس سره) في بيان نطاق قاعدة “نفي الضرر” قام بتوسيعها من الحكم أو الموضوع الضار الخاص في الأحكام الفرعية إلى المجال الحكومي. و بناءً عليه، اعتبرها حكمًا حكوميًا و ملكيًا بيد الحاكم الإسلامي الذي يمكنه استخدامها بناءً على مصالح المسلمين (125).

و في نطاق قاعدة الضرورة و الأحكام الثانوية الأخرى مثل: الإكراه و التقية، كان الفقهاء يعتبرون هذه القواعد دائرة حول ظروف خاصة و حالات معينة (126)، و يعتبرون دليل الحاكم مقدمًا على دليل الحكم الأولي (127).

الإمام الخميني (قدس سره) بتوسيع مكانة الأحكام الثانوية، طرح ضرورة الحفاظ على النظام و ضرورة مكافحة الفساد (128) و في تعبير آخر، قام بتوسيع هذه القاعدة إلى ضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة و المجتمع، و اعتبرها من العناوين الثانوية (129).

إن الأمثلة التي تم عرضها و منهج الإمام الحكومي في الفقه قد أثرت في نطاق بعض القواعد الفقهية، و أدى إلى توسعة نطاق تطبيقها. كما أن انتصار الثورة الإسلامية و حاجة تطابق القوانين المقررة مع الأحكام الإسلامية قد دفع النقاش حول القواعد الفقهية في مجالات الحقوق المدنية و الجزائية و المجالات التطبيقية الأخرى إلى النمو. و تم تأليف العديد من الكتب و المقالات حول هذا الموضوع (130)، التي تناولت تطبيقات هذه القواعد في مجالات القانون المدني، الجزائي، القضائي، و استخدامها لحل القضايا المعاصرة في الحياة اليومية.

د) توسعة في هيكل الأبواب الفقهية و ظهور الفقه المضاف منذ بداية الفقه الروائي في عصر تدوين الكتب الفقهية، اقترب الفقه الشيعي من النصوص الروائية، حيث اعتمدت كتب مثل “المقنع” و”الهداية” للشيخ الصدوق و “النهاية” للشيخ الطوسي على صِياغة النصوص بدقة، مع الحرص على مراعاة الكلمات و التعابير الواردة في الروايات، و لكن في الوقت نفسه، كانت هذه الكتب تُصنِّف مجموعة من المسائل و الفروع الفقهية. فقد بدأت هذه المتون من باب الطهارة، ثم تناولت أبواب العبادة مثل الصلاة و الزكاة و الخمس و الصوم و الحج، ثم انتقلت إلى أبواب المعاملات بمعناها الأوسع من النكاح و الطلاق و المكاسب و التجارة و الرهن و الإجارة، و في النهاية تناولت أبواب الحدود و الوصايا و الميراث و الديا.

وقد تم الحفاظ على هذا النظام، مع بعض التعديلات البسيطة في ترتيب الأبواب، في كتب أخرى مثل “النهاية” للشيخ الطوسي، حيث يُعتبر كتابه “المبسوط” أفضل ترتيبًا، إذ يشتمل الكتاب على أبواب العبادة، المعاملات بمعناها الأخص، المعاملات بمعناها العام، و في النهاية أبواب الديات و الحدود و القضاء. هذا الهيكل نظم في “شرائع الأحكام” للمحقق الحلّي إلى أربعة أقسام: العبادة، العقود، الإيقاعات، و الأحكام.

و مع بعض التعديلات البسيطة، ظل هذا الهيكل قائمًا حتى اليوم، حيث تُطرح المسائل حسب هذا الهيكل، و يتم دراستها و الرد عليها. و في هذا السياق، كُتِبت بعض الرسائل المستقلة، مثل “أحكام النساء” و “رسالة المهر” للشيخ المفيد، و “رسائل سيد مرتضى” و “الشيخ الطوسي” التي تناولت مواضيع فقهية متنوعة.

و لكن بما أن احتياجات الإنسان تتغير مع مرور الوقت و تتطور الأدوات و الوسائل، فإن هذه الاحتياجات الجديدة تحتاج إلى إجاباتها الخاصة. و لذلك، في العصر الحديث، مع انتصار الثورة الإسلامية و ظهور فقه الحكم و نظرية إدارة المجتمع بواسطة الفقيه و تحقيق ذلك عمليًا، دخل الحوزات العلمية و الفقهاء في العديد من المناقشات التي تتعلق باحتياجات المجتمع و أجابوا عنها. و قد أدى ذلك إلى توسع العلوم الإسلامية و العلوم الإنسانية المرتبطة بالدين.

د) توسعة في المسائل وإنشاء العلاقة مع العلوم الحديثة

في هذا السياق، و في مجال الفقه أيضًا، تم طرح مسائل جديدة و متعددة التخصصات استجابةً لاحتياجات المجتمع، و بعد مرور سنوات من اهتمام الباحثين الفقهيين بالمجالات الجديدة و القضايا الحديثة متعددة التخصصات، كُتِبَ العديد من المقالات و الكتب الفقهية. وفي هذا السياق، تم إنتاج أدبيات علمية جيدة تدريجيًا في بعض المجالات، مما أدى إلى تركيز اهتمام الفقهاء والباحثين عليها و إنتاج أعمال علمية عميقة تتبع المبادئ المنهجية. ومع قرب الفقه من حقوق الإنسان، تم كتابة العديد من الأعمال التي تبحث في القضايا القانونية والفقهية معًا، و قد درس العديد من الأشخاص وحققوا في هذا المجال. بالطبع، تم هذا كله بشكل تدريجي وفقًا لاحتياجات المجتمع. و عند دخول التخصصات الإنسانية المتعلقة بالدين و الفقه الإسلامي، سعى البعض إلى دمج هذين المجالين للإجابة على القضايا الفقهية الحديثة في مجالات متنوعة.

تماشيًا مع هذه الحاجة، قام بعض الشخصيات الحوزوية بتأسيس مراكز تعليمية في مجال العلوم الإنسانية، مما كان له دور كبير في توسيع هذا المجال و ترويج الأدبيات الجديدة لهذه التخصصات في الحوزة. و كانت هذه المراكز تؤمن بأن الطالب في داخل الحوزة التقليدية يتعلم الفقه و الأصول بشكل استدلالي و نظري، و إذا تَعرّف على هذه العلوم الحديثة، فإنه يمكنه الاجتهاد في المجالات الجديدة؛ لذا جعلوا مهمتهم هي تدريس الدروس المتخصصة في المجالات الحديثة.

من أجل تخصيص الفقه، تم تأسيس تخصصات فقهية إضافية داخل النظام التعليمي التقليدي، حيث أصبح الباحثون و الطلاب يتعرفون على القضايا المتعلقة بتصنيف الموضوعات و المسائل الأخرى الضرورية في هذا التخصص، مع الاستمرار في دراسة الفقه و التعرف على هيكل الفقهاء و المنهجية المتينة فيه ضمن النظام التقليدي.

إن الحاجة إلى تطبيق قوانين الإسلام جعلت الفقه الشيعي يتوجه نحو مسائل جديدة، و أدرك المختصون ضرورة إنشاء فقه إضافي حسب المجالات المتخصصة المطلوبة.

اليوم، في بعض المراكز التعليمية المتخصصة في الفقه، تم تشكيل تخصصات مثل الفقه السياسي، الفقه الاقتصادي، الفقه التربوي، الفقه الحقوقي، و فقه الأسرة، و قد تم تصميم وحدات دراسية لهذه التخصصات. كما تم تصميم العديد من التخصصات الفقهية المضافة في جامعة المصطفى العالمية، و هي قيد التنفيذ. و في حوزة العلميات للنساء، يتم متابعة نفس السياسة، و قد تم تصميم و تنفيذ بعض تخصصات الفقه المضاف مثل فقه الأسرة، و هناك تخصص آخر في الفقه المضاف قيد التصميم و التصديق.

ضمن إطار دروس “خارج” أيضًا، تُنظم دروس تركز على موضوعات مثل فقه الإعلام، فقه الطب، فقه الحكومة، والفقه التربوي؛ لذلك، دعَت الثورة الإسلامية الفقهاء إلى دخول هذه المجالات استجابةً لاحتياجات المجتمع في المسائل المختلفة، و قد تم كتابة العديد من الكتب و المقالات العلمية البحثية مثل سلسلة كتب “فقه التربية” من علي رضا الأعرافي، “فقه الحكومة” و “فقه العقود” من سيد كاظم حائري، “نظام الفقه السياسي” و “نظام الفقه الاقتصادي” من محسن اراكي، “قواعد الفقه السياسي” من روح الله شريعيتي، “مقدمة في الفقه السياسي” من مير أحمدي، “قواعد الفقه الاقتصادي” من سيد حسين ميرمعزي، و كتب في الفقه الحكومي. مع انتشار الفقه و الفقه المضاف، توسع النقاش الفقهي المرتبط بهذه المجالات بشكل كبير، و كان له تأثير كبير في نوعية و كمية الإنتاج العلمي.

و مع ذلك، لا يزال هناك نقص في الخبرة الكافية لتنظيم الفقه في مجالات الفقه المضاف و تحديد النظام الذي يحكم هيكل المسائل المتعلقة بها.

هـ) توسعة في المسائل وإنشاء علاقة مع العلوم الحديثة

من أجل الإجابة على احتياجات المجتمع، من الضروري أن يولي الفقهاء اهتمامًا للمسائل متعددة التخصصات، و أن يستعينوا بالمتخصصين في مجالات العلوم الأساسية أو العلوم الإنسانية. بعد الثورة الإسلامية، بدأ تشكيل مجموعات عمل من هذا النوع، و لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب. إن تخصص الفقه و ظهور الفقه المضاف أثر على هيكل وتصنيف المسائل الفقهية، كما كان له دور كبير في دخول الفقه إلى مجالات جديدة ومعالجة المسائل الحديثة، حيث تم طرح مئات من القضايا الجديدة في الكتب الفقهية و تم تقديم إجابات استدلالية لها. و قد أدَّى ذلك إلى توسيع الفقه من حيث الكمية و إنتاج فروع جديدة في السنوات الماضية، مما أغنى كل من هذه المسائل.

إذا طرحت فروع جديدة، خاصة في المجالات التطبيقية، في أي من أبواب الفقه، فمن الطبيعي أن يتطلب الإجابة عنها التمسك بالأدلة و المبادئ التي تم تعريفها مسبقًا. في بعض الأحيان، و لحل مسألة ما و تطبيق القواعد على الفروع الجديدة، يتم إعادة تعريف المبادئ و القواعد العامة و يتم توسيع نطاقها. كما سيتم توضيح بعض الجوانب التي كانت مخفية عن الفقيه حتى الآن. و من هنا، فإن التخصص في حل الفروع الجديدة يؤثر على حجم و كَمِّية الموضوعات و يوسعها، ويزيد أيضًا من جودة و عمق المناقشات. كما يؤدي إلى النمو و التطور متعدد الأبعاد للموضوعات الفقهية. في هذا السياق، تم دراسة القضايا المستحدثة بشكل استدلالي، و ظهرت العديد من الكتب حول هذا الموضوع من قبل الفقهاء و المحققين؛ مثل “المسائل الهامة” من مکارم الشيرازي، و “الكلمات السديدة في مسائل جديدة” من محمد مؤمن، و “المسائل المستحدثة” من فياض.

و) الاهتمام بفلسفة الفقه والأصول

من بين المواضيع التي انتشرت في الحوزات العلمية بعد الثورة الإسلامية، كان الاهتمام بالفلسفات المضافة و فلسفة الفقه و الأصول. لتوضيح هذين المفهومين، يجب أن نعلم أن الفلسفة هي العلم الذي يتولى دراسة الأحكام العقلية العامة للوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو موجود. أما الفلسفة المضافة، فهي المعرفة الناتجة عن دراسة الأحكام العقلية العامة لعلم معين و مبادئ مسائل ذلك العلم أو لظاهرة أو مكوناتها؛ مثل فلسفة الفيزياء، فلسفة الرياضيات، فلسفة المنطق، فلسفة اللغة، فلسفة العقل، فلسفة الفن، و غيرها.

في السنوات الأخيرة، بعد انتشار النقاشات حول فلسفة الدين و فلسفة السياسة، طرح المفكرون السؤال: هل علم الفقه و الأصول أيضًا من هذا النوع؟ و كانت الإجابة إيجابية، و بدأت الجهود لتوضيح ذلك. في البداية، تم تقديم تعريفات أكثر دقة و وضوحًا لهذين المجالين؛ على سبيل المثال، تم تعريف فلسفة الفقه على النحو التالي: هي الموضوعات التي تتعامل مع الكلية الفقهية و تجيب عن الأسئلة الأساسية للفقه؛ و هي المناقشات التي تدرس سير عمل الفقه في المجالين العامين للفقه و عمل الفقيه. بمعنى آخر، فلسفة الفقه هي مجموعة من التأملات النظرية و التحليلية حول علم الفقه.

عند العودة إلى الفلسفات المضافة و دراسة المسائل و المباحث المتعلقة بها، نجد أن هذه العلوم تهتم بجانبين من المسائل المرتبطة بالمضاف إليه (العلوم التي تهتم بها): تحليل مبادئ تلك العلوم؛ و توضيح مسائل مثل المبادئ التصورية، الموضوع، الغاية، نطاق العلم، التاريخ، و التطورات… و هي المسائل التي كانت موضع بحث من قبل العلماء القدماء تحت عنوان “الرؤوس الثمانية”.

إن التعرف على المسائل و المباحث الخاصة بعلم ما يلعب دورًا كبيرًا في إمكانية تقديم تعريف أكثر شمولًا؛ حيث يمكن أن تساعد هذه المعرفة أيضًا في الحكم على تعريفات مختلفة، و مدى شمولها أو نقصها في ذلك. لذلك، من المناسب قبل نقل التعريفات المقدمة في مجال فلسفة الفقه، أن نقدم الرؤوس الرئيسية لمواضيع فلسفة الفقه، وهي كما يلي: تعريف الفقه، تاريخ تطور الفقه، هيكل الفقه وتقسيماته، مكانة الفقه، علاقة الفقه بالعلوم الأخرى، منهجية الفقه، غاية الفقه و أهدافه، نطاق الفقه، ماهية الأحكام الفقهية، مراحل الحكم الفقهي، أركان الحكم الفقهي، أنواع الحكم، الأحكام الثابتة والمتغيرة، علاقة المصالح والمفاسد بالأحكام، مصادر التشريع الفقهي، حجية مصادر التشريع، أساليب تفسير النصوص، منهجية البحث في الأدلة، أنواع الاستدلالات الفقهية، تعريف الاجتهاد، العوامل المؤثرة في الاجتهاد، تاريخ تطور الاجتهاد، دور المصلحة الاجتماعية في الاستنباطات الفقهية، و دور الزمن في الاستنباط.

لقد تم تعريف فلسفة أصول الفقه على النحو التالي: هي علم عقلاني يختص بدراسة الأحكام العامة المتعالية و ما وراء المسائل لأصول الفقه. فلسفة أصول الفقه هي من الفلسفات المضافة إلى العلوم، و يمكن اعتبارها فرعًا من فلسفة المعرفة الدينية. في الآثار السابقة، خاصة في مقدمات المصادر الأصولية، تم تناول موضوعات هامة في هذا المجال. و لتقديم فصلات شاملة لمناقشة فلسفة الأصول، تم عرض النقاط التالية:

المقدمة حول فلسفة الأصول، الفصل الأول؛ تعريف علم الأصول، الفصل الثاني؛ موضوع علم الأصول، الفصل الثالث؛ غاية و فائدة علم الأصول، الفصل الرابع؛ مسائل علم الأصول، الفصل الخامس؛ هوية علم الأصول، الفصل السادس؛ مكانة الأصول في هندسة العلوم الإسلامية، الفصل السابع؛ المبادئ المبدئية للأصول، الفصل الثامن؛ المبادئ الدينية، الفصل التاسع؛ المبادئ الإنسانية (المخاطب/المكلف) في الأصول، الفصل العاشر؛ المبادئ المعرفية للأصول، الفصل الحادي عشر؛ المبادئ اللغوية – النصية للأصول، الفصل الثاني عشر؛ المبادئ المعرفية للمسائل/ الموضوعات المتعلقة بالأصول، الفصل الثالث عشر؛ المبادئ الحكمية للأصول، الفصل الرابع عشر؛ مصادر علم الأصول، الفصل الخامس عشر؛ منهجية علم الأصول، الفصل السادس عشر؛ طبيعة المعرفية لقضايا علم الأصول، الفصل السابع عشر؛ هندسة علم الأصول، الفصل الثامن عشر؛ نطاق علم الأصول، الفصل التاسع عشر؛ مبادئ التطور و آلية التحول في علم الأصول، الفصل العشرون؛ مدارس الأصول.

في هذا السياق، تم تأليف العديد من الكتب و المقالات في السنوات الأخيرة. “فلسفة علم أصول الفقه” من تأليف مهدي هادوي تهراني، “الرافد و فلسفة علم الأصول” من تأليف سعيد ضیائیفر، “ضرورة تدوين فلسفة علم الأصول” الذي يتضمن حوارًا مع آية الله صادق لاريجاني، “فلسفة علم أصول الفقه” من تأليف علي عبدي شاهرودي، “مقدمة في فلسفة الأصول” من تأليف حسن معلمي، هي من بين هذه الأعمال.

كما تم تأليف العديد من الكتب و المقالات حول فلسفة الفقه، مثل “ماهيّة الفلسفات المضافة مع التركيز على الفلسفة الإسلامية” من تأليف عبدالحسين خسروپناه، حوارات فلسفة الفقه مع آية الله صادق لاريجاني، الدكتور كاتوزيان و غيرهم، “فلسفة الفقه” من تأليف رسول نادري، “فلسفة الفقه و المشكلات المستقبلية لها” من تأليف سيد أبو القاسم نقیبی، “دراسة مقارنة لفلسفة الفقه مع الفلسفات المضافة الأخرى المتجانسة” من تأليف رمضان علي تبار، “كتاب فلسفة الفقه” من تأليف حسين علي باي، و “فلسفة علم الفقه” من تأليف سعيد ضیائیفر.

ز) الاهتمام بالفقه والأصول المقارن

كان الاهتمام بآراء أهل السنة موجودًا منذ زمن بعيد في الفقه الشيعي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو كتاب “الخلاف” للشيخ الطوسي (رحمه الله)، الذي قام بمقارنة آراء وأدلة فقه أهل السنة مع آراء وأدلة فقه الشيعة. كما أن المرحوم العلامة الحلّي قد أخذ في كتبه، خاصة في “تذكرة الفقهاء”، آراء أهل السنة بعين الاعتبار. بالرغم من هذه الكتب، فإن الحاجة إلى كتابة الفقه المقارن قد انخفضت في الفترات اللاحقة. ومع ذلك، كان الفقهاء دائمًا ما يلجؤون إلى آراء أهل السنة كأحد المرجحات لحل مشكلة الروايات المتعارضة. في العصر المعاصر، كان آية الله البروجردي (رحمه الله) من أبرز الشخصيات التي اعتبرت أن الاهتمام بفقه أهل السنة ضروري لفهم روايات أهل البيت (عليهم السلام) وكنت دائمًا ما تؤكد على فكرة التقريب بين المذاهب.

بعد الثورة الإسلامية، كان الإمام الخميني (رحمه الله) يعتبر التقريب بين المذاهب أمرًا ضروريًا من أجل وحدة المسلمين و العالم الإسلامي. في فترة ما بعد الثورة، تم تأسيس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية تحت إشرافه. تم كتابة العديد من الدراسات العلمية المقارنة في مجالات العقائد و الكلام و الفقه، و تم نشر العديد من الكتب و المقالات بشكل مقارن في هذا المجمع. حتى الآن، تم نشر عشرات الكتب في موضوعات فقهية بشكل مقارن من قبل هذا المركز و مراكز أخرى. كما تم نشر موسوعة أصول الفقه المقارن من قبل مجمع التقريب، حيث تم إصدار ثلاثة مجلدات حتى الآن. في هذه السنوات، تم تأليف العديد من الأعمال في هذا المجال من قبل شخصيات شيعية متنوعة.

في هذا السياق، تم كتابة العديد من الرسائل العلمية و الأطروحات في الحوزة العلمية بشكل مقارن في المواضيع الفقهية و الأصولية، كما تم نشر مقالات في المجلات الفصلية مثل “فكر التقريب” التي تناولت هذا الموضوع.

و مع ذلك، يجب القول إنه لم تحدث تغييرات كبيرة في مجال تدريس الفقه بشكل واسع، و ما زال نفس الأسلوب التقليدي في حل الروايات المتعارضة هو السائد.

ح) اهتمام الفقهاء بضرورة موضوعية المسائل

إن دخول الحوزة و الفقهاء إلى المسائل الجديدة و الفقه المضاف، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الموضوعات الجديدة لاكتشاف حكمها، له تأثير كبير؛ لأن الأحكام الشرعية في الإسلام تصدر بناءً على الموضوعات؛ مثل الدم الذي حكم عليه الإسلام بالنجاسة و حرمة أكله. تنقسم الموضوعات المتعلقة بالأحكام إلى قسمين:

الموضوعات المستنبطة: هي العناوين التي تتطلب التمييز بينها الاستدلال و الاجتهاد و دقة النظر، و لا يمكن للجميع التوصل إليها. مثل الغناء و الوطن. هذه الفئة من الموضوعات هي من المفاهيم الشرعية المخترعة، مثل الصلاة و الصوم و الزكاة، أو إذا كانت عرفية، فإن الشارع قد تدخل فيها بإضافة شرط أو قيد، كما هو الحال في ما طرحه البعض في مسألة الغناء، حيث يكون التمييز بينه من اختصاص المجتهد.

الموضوعات الخارجية و الصرفية: هي العناوين التي تمثل موضوع الحكم وفقًا للمعنى العرفي لها، و فهمها لا يتطلب الاستنباط من الأدلة، و تشخيصها يعتمد على العرف. مثل الدم و الخمر. و لكن في الحالات التي يمكن للمقلد أن يميز الموضوع بنفسه، دون الحاجة للرجوع إلى مرجع التقليد، قد توجد بعض الاختلافات في الرأي.

مع ذلك، بالنظر إلى ما تم ذكره حول ضرورة تدخل الفقهاء في الرد على المسائل الجديدة، و مع تفعيل الفقه في مجال الحكم الإسلامي و إدارة المجتمع، فقد ظهرت العديد من المسائل متعددة التخصصات التي تتطلب فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بها بناءً على المعرفة الدقيقة بالموضوعات المرتبطة بها. و تظهر ضرورة هذا الأمر من خلال الملاحظة التالية: إن ظهور الفقه المتخصص و المضاف قد أدى إلى أن ماهية الموضوعات الجديدة التي يتم تناولها في هذه العلوم لم تُشَخَّص بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا لم يتم تحديد ماهية المعاملات في شركات الهرم مثل “غولدكويست” بشكل دقيق، فلن يتم تحديد ما إذا كانت تصدق عليها تسمية القمار أم لا. و كذلك الحال مع ماهية المال، البنوك، البورصة، الكحول الصناعي، الاستنساخ، الموت الدماغي و العديد من الموضوعات الأخرى، التي يرتبط التفسير الشرعي الصحيح لها بتحديد ماهية الموضوع بشكل دقيق. و في بعض الأحيان، قد يتغير الحكم الفقهي عندما يُعاد تعريف موضوع جديد.

ربما يُقال إنه يمكن للفقهاء أن يجيبوا على هذه المسائل باستخدام الطريقة التقليدية و الاستناد إلى القضايا الحقيقية، بأن الحكم سيكون على النحو التالي إذا كان الموضوع على هذا النحو. و لكن هذه الطريقة تقبل فقط في المسائل التي يسهل فهمها للجميع، و لا تتطلب معرفة تخصصية. أما في كثير من المسائل المعقدة و المتعددة الأبعاد، و التي يصعب فهمها بالنسبة للمكلفين بشكل عام، فلن يتحقق الهدف من السؤال، بل في بعض الحالات قد يزداد الغموض.

على سبيل المثال، اليوم، مسألة ذبح الحيوانات باستخدام السكاكين الفولاذية هي من المسائل التي تثير الأسئلة. فقد صرح بعض الفقهاء مثل الإمام الخميني (قدس سره) أنه يجب أن يكون السكين المستخدم في الذبح من الحديد، و قالوا إن “الذبح يجب أن يتم بالحديد”. كذلك الأمر في مسألة استخدام الرجال للذهب الأبيض، حيث رد بعض الفقهاء باستخدام القاعدة الحقيقية مشروطًا بالحالة المعروفة، فقالوا: إذا كان في العرف يُعد ذهبًا، فإن استخدامه محرم، أما إذا لم يُعتبر، فلا بأس بذلك.

استخدام هذه الطريقة في الإجابة لا يتعارض مع صناعة الفقه و معاييره، لكن من الناحية العملية، قد لا يكون مفيدًا للمكلفين أو مشجّعًا لهم على الفهم الصحيح. كما أنه في القضايا القانونية و الإدارية، لا يمكن للحكومة أن تشرع وفقًا للقضية الحقيقية “إذا كان الأمر كذلك، فإن الحكم سيكون كذلك”، بل يجب أن تبت في تلك القضايا بتحديد ما إذا كان الحكم جوازًا أو إلزامًا أو منعًا.

الحكومة ملزمة بتطبيق القوانين وفقًا لتوجيهات الشريعة المقدسة. إذا كانت بعض العمليات المصرفية ذات طابع ربوِي، يجب التعرف عليها و إزالتها، إذ أن تعليق القوانين سيؤدي إلى الفوضى في النظام التنفيذي، و هذا أمر لا يمكن تصوره أو طرحه من قبل الحكومة.

بناءً على ما تم ذكره، و مع اتساع نطاق القضايا الجديدة و دخول الفقهاء إلى هذا المجال، واحدة من القضايا التي تثير انتباه الفقهاء هي ضرورة التعرف على الموضوعات. فقد أصدر العديد من الفقهاء فتاوى بناءً على تحليل الموضوعات من خلال خبراء متخصصين و توضيح الموضوع بدقة. على سبيل المثال، كلف الإمام الخميني (قدس سره) الخبراء بتحديد ما إذا كانت سمكة “أزون برون” تحتوي على فلس أم لا.

و هذا يعد من الأسس التي ساهمت في تطوير و تعميق الفقه بعد الثورة الإسلامية. و في هذا السياق، تم تأسيس العديد من المؤسسات و المراكز التي تعمل بشكل مستقل و مؤسساتي تحت إشراف الهيئات ذات الصلة مثل القضاء و النظام الطبي، و التي قامت بنشر نتائج العشرات من المسائل بعد تحليل دقيق. و مع ذلك، لا يزال من الصعب تلبية جميع احتياجات الفقه الجديد بشكل كامل.

ط) التوسع في أدوات التعليم وتنوع المخرجات

على مرّ السنين، كان التعليم و نقل المعارف العلمية إلى الآخرين يتم من خلال التدريس المباشر و كتابة الآراء و الأفكار. بالطبع، في العصور السابقة، كانت أدوات الكتابة و نقل البحوث المنجزة في شكل كتب و رسائل علمية تواجه العديد من القيود، و رغم ذلك، مع مرور الوقت و تطور الأدوات اللازمة و ظهور صناعة الطباعة و النشر، أصبح هذا الأمر أسهل، و كانت الكتب الفقهية تُطبع و تُنشر بشكل أكبر.

و مع ذلك، ظل قالب إنتاج الأعمال كما هو، أي الكتاب و الرسائل العلمية التي كانت تُكتب عادةً باللغة العربية المتداولة في علم الفقه، حتى في العقدين الأخيرين قبل الثورة الإسلامية، حيث بدأ العلماء في الحوزة بنشر مجلات مثل “مكتب الإسلام”، و أخذوا بيد الكتابة محاولين تقديم المعارف الإسلامية بلغة العصر في شكل مقالات بالفارسية، بهدف تقديمها إلى جمهور أوسع من الناس، و من بين هذه المقالات كانت هناك أحيانًا مواضيع فقهية تكتب.

بعد الثورة الإسلامية، تطورت الأدوات الجديدة و توسعت عملية نشر الأعمال المكتوبة في الحوزات العلمية بشكل ملحوظ. إلى جانب طباعة و نشر أعمال العلماء الكبار في الحوزة، انتشرت كتابة الآراء و التأليف بشكل أكبر. كما أقيمت ورش عمل لكتابة المقالات في الحوزة، مما أدى إلى أن يكتب العديد من الأشخاص، و بعد مرور عقدين على الثورة الإسلامية، يتم إنتاج مئات الكتب و المقالات سنويًا من قبل علماء الحوزة.

في مجال الكتاب، إلى جانب نشر أعمال علمية للمرجعيات و الأساتذة التي تحتوي على آخر ما توصلوا إليه من بحوث لعدد خاص من المتابعين، يقوم العلماء في المستويات الأخرى سنويًا بإنتاج أكثر من ألف عنوان كتاب و آلاف المجلات التي تتناول موضوعات مختلفة، من ضمنها موضوعات فقهية و أحكام شرعية.

من النقاط المهمة في كتابة الكتب بعد الثورة، التنوع في مخرجاتها. إلى جانب إنتاج الأعمال العلمية باللغة العربية المتخصصة في الفقه التي تتناول المواضيع التقليدية و المستحدثة، هناك العديد من الكتب باللغة الفارسية التي تتميز بالتنوع في المستوى العلمي، و خاصة للمستهدفين من عامة الناس في مجال الأحكام الشرعية للمكلفين، و كذلك الفقه الفلسفي و الدفاع عن الآراء الشرعية و توضيحها و نشرها.

كما عملت الحوزة العلمية على إنتاج موسوعات كبيرة مثل الموسوعات، المعاجم، القواميس، و كتب المصطلحات التي تُعد من أبرز إنتاجات الحوزة العلمية بعد الثورة الإسلامية في مجالي الفقه و الأصول. هذه الموسوعات هي كتابات تحتوي على معلومات شاملة في مجال كل علم أو موضوع متخصص، و غالبًا ما يتم نشرها بشكل أبجدي أو موضوعي، مما يسهل على القراء الاطلاع على جميع المحتويات المنظمة حسب المداخل المعرفة.

بالطبع، هناك فرق بين الموسوعات و المعاجم و القواميس من حيث مستوى شرح المحتوى. كما أن كتب المصطلحات تشمل المصطلحات و العلاقات التي تخص الموضوعات.

إن إنتاج هذه الموسوعات الكبيرة، التي لم يكن من الممكن إنجازها إلا بجهود علمية مشتركة من العديد من المتخصصين، يُعد تجربة مميزة في الحوزة العلمية في مجال العمل الجماعي، و سيؤدي ذلك إلى زيادة الدقة و الموثوقية العلمية و سرعة الإنتاج.

من بين الموسوعات القيمة التي تم إنتاجها في مجال الفقه و الأصول، يمكن الإشارة إلى: “موسوعة الفقه الإسلامي وفقًا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)” التي تم إعدادها بتوجيه من قائد الثورة الإسلامية، و”معجم الفقه” و “الموسوعة الفقه المقارن”، التي تم إنتاجها من قبل مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي تحت إشراف آية الله هاشمي شاهرودي، و “دائرة المعارف الفقه المقارن” تحت إشراف آية الله مکارم الشيرازي، و “موسوعة أصول الفقه المقارن” التي أنشأها مجمع تقريب المذاهب الإسلامية، و “موسوعة الميسرة في الفقه و الأصول” التي قام بإعدادها محمد علي أنصاري.

في مجال المجلات و النشريات المختلفة، كان هناك أيضًا نشاطات من قبل مراكز و أفراد من الحوزة العلمية، و اليوم تُنشر عشرات الصحف و المجلات الأسبوعية و الشهرية و الفصلية التي تستهدف الأطفال و المراهقين و الشباب، بالإضافة إلى جمهور العامة و المثقفين، و يتناول جزء من محتوى هذه المنشورات المواضيع الفقهية. النقطة الهامة هي نشر المجلات الفصلية المتخصصة التي تهدف إلى التوعية العلمية، و خاصة تلك التي تركز على البحث العلمي و التطبيقي، و التي غالبًا ما ترتبط بتأسيس مراكز تخصصية حوزوية في مجالات علمية مختلفة، سواء في العلوم الإسلامية أو العلوم الإنسانية المتعلقة بالدين.

و مع دخول الحوزة إلى مجالات تخصصية و متعددة التخصصات، نمت و توسعت هذه المجلات الفصلية. جزء من هذه المجلات يختص بالمواضيع الفقهية و الأصولية، حيث يعرض الفقهاء و المحققون و المثقفون آخر ما توصلوا إليه من نتائج علمية جديدة، و التي غالبًا ما تكون مرتبطة بنهج حديث و نظرة استراتيجية، مما يتيح للقضاة و المفكرين الآخرين من أهل العلم فرصة النظر في هذه الآراء و تقديم آرائهم النقدية التي تساهم في تعزيز علم الفقه و الأصول. و تعد هذه المجلات خطوة مؤثرة في إنتاج العلم في مجالي الفقه و الأصول، إذ يتعرف الباحثون على آخر الجهود العلمية لأقرانهم بسرعة، و يقومون بتبادل الآراء و النقد مما يؤدي إلى تطور و بلورة آرائهم.

أغلب هذه المجلات تُنشر باللغة الفارسية.

كانت حوزة قم العلمية رائدة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و العلم الجديد، حيث بذل الباحثون و المتخصصون جهدًا كبيرًا لتحويل النصوص الفقهية و الأصولية و المصادر الإسلامية الأخرى إلى معلومات رقمية، ذات خصائص مختلفة في الاسترجاع، التصنيف، التخزين وذالنشر. و بالاعتماد على التحول الكبير الذي أحدثته الحواسيب في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدأت الحوزة نشاطها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا و وفرت برامج متعددة لاستخدام العلماء و المفكرين و الباحثين في مجال الدين. و من بين البرامج التي تم إنتاجها و التي ترتبط بالفقه و الأصول، هناك برامج مثل “نور الأحكام 1-5″، “الجامع الفقهي لأهل البيت (عليهم السلام)”، “شجرة الفقه”، “نور الفقهة”، “الجامع الحديثي”، “الجامع في علم الأصول”، “رجال” و “دراية”.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأدوات تسهم في تسهيل البحث العلمي و التخفيف من بعض الصعوبات في هذا المجال. و مع ذلك، فإن ازدهار البحث العلمي يعتمد في المقام الأول على إنشاء و تعزيز ثقافة البحث و روح التحقيق في صفوف الطلاب و المفكرين، حتى يتمكنوا من استخدام هذه الأدوات الحديثة بشكل صحيح بعد أن يتقنوا أساسيات و مصادر علمي الفقه و الأصول و يفهموا التراث الفقهي العميق، و بالتالي يستطيعون المساهمة في حل المشكلات المعاصرة.

من الواضح أن القدرة على تطوير المواضيع الفقهية و الأصولية من حيث الكم و النوع تتجاوز ما تم كتابته حتى الآن؛ لأن احتياجات المجتمع الإسلامي، خاصة تلك المتعلقة بتلبية احتياجات البلدان الإسلامية الأخرى التي تسعى لحل المسائل المستحدثة، تتطلب جهودًا مضاعفة.

الاستنتاج

لقد أدت الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دخول الفقهاء في مجال المجتمع و التعامل مع القضايا الجديدة، و أصبح فقه الشيعة الذي يمتلك القدرة والمتانة اللازمة في القضايا النظرية، واقعًا يدخل في مجال إدارة المجتمع مع احتياجاته المتنوعة و أبعاده الواسعة.

و قد أدى ذلك إلى أن يقوم الفقهاء، استنادًا إلى أسس مذهب فقه أهل البيت (عليهم السلام) والمنهجية الدقيقة و الثابتة للفقه الشيعي، بالاستجابة للقضايا المستحدثة و دراسة المسائل الجديدة. و قد قام الفقهاء بتطوير و إعادة بناء بعض الأسس و النظريات، مما أدى إلى تطور بعض العناصر المتعلقة بالاجتهاد، و تقديم فقه حكومي و نظرية إدارة المجتمع من قبل الفقيه و تنفيذها عمليًا، و توسيع بعض القواعد الفقهية و ظهور فقه إضافي. جميع هذه الأمور هي ثمرة تفاعل الفقهاء الإيجابي مع القضايا الجديدة و المسائل الحكومية و اهتمامهم بتنفيذ الأحكام في المجتمع و مراعاة احتياجاته، و هو ما أتاحته الثورة الإسلامية.

الهوامش:

(1). الفراهيدي، “كتاب العين”، ج 31، ص 370؛ الجوهري، “صحاح اللغة”، ج 6، ص 2243؛ ابن فارس، “معجم مقاييس اللغة”، ج 4، ص 442.

(2). ابن الأثير، “النهاية في غريب الحديث و الأثر”، ج 3، ص 465.

(3). الراغب الأصفهاني، “مفردات”، ص 642.

المصدر: وكالة أنباء الحوزة العلمية في إيران

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي