الاجتهاد: القاعدة الثانية من القواعد الفقهية التي تجري في باب الجهاد هي قاعدة «لا جهاد إلا بإذن الإمام أو نائبه». وفيها جهات من البحث، الجهة الأولى: في معناها وهي تتفرع على توضيح مفرداتها: ١ – «لا». والمراد منه عدم الجواز. ٢ – «الجهاد». وهو مأخوذ من الجَهد – بالفتح – بمعني التعب والمشقة، أو من الجُهد – بالضم – بمعنى الطاقة. والمراد به هاهنا هو الجهاد بالمعنى الأخص، وهو القتال للدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد وإقامة شعائر الدين.

وله أحكام خاصة من شهادة المقتول على وجه لا يغسل ولا يكفن وحرمة الفرار عن الزحف وغيرهما من الأحكام الخاصة. ويقال له: «الجهاد الابتدائي»، فلا يشمل الدفاع الذي ذكرناه في القاعدة السابقة.

نعم، أنّ الجهاد الابتدائي أيضاً يرجع في الواقع إلى الدفاع عن حق الناس، وهو حق الإرشاد والاسترشاد الذي يعبر عنه في العصر الحاضر بـ«الحرية في البيان».

فإذا منع شخص أو أشخاص أو حكومة ودولة عن هذا الحق فيجب للمسلمين الدفاع عن هذا الحق بالقتال معهم للدعوة إلى الإسلام وإعلان كلمة التوحيد، كما قاتل رسول الله ﷺ مع الكفار حيث يقاتلون معه ويمنعون عن دعوته إلى الإسلام.

٣- «بإذن الإمام أو نائبه». قلنا: «بإذن الإمام أو نائبه»، ولم ننقل: «مع وجودهما أو حضورهما»، لأن الملاك في وجوب الجهاد هو إذنهما، ضرورة أنه لا يجب الجهاد بمجرد وجودهما أو حضورهما من دون إذنهما، بل لا يلزم وجودهما أو حضورهما في الجهاد مباشرة ويكفي مجرد إذنهما فيه.

٤- «الإمام». والمراد به هاهنا الإمام المنصوب للإمامة من قبل الله تعالى، كالنبي الأكرم ﷺ والإمام المعصوم بعده من الأئمة الإثني عشرية .

٥- «نائبه». والمراد منه نائبه مطلقاً، سواء كان في عصر الحضور، وهو النائب الخاص المنصوب من قبل الإمام للإمامة بالخصوص أو للجهاد وغيره، أو كان في عصر الغيبة، وهو النائب العام، وهو الفقيه الجامع للشرائط.

والحاصل: أنه إنما يجب الجهاد على المكلفين بإذن الإمام أو نائبه في كل زمان ومكان. ولا يجوز دون إذنهما.

الجهة الثانية: في دليلها

ويدل عليها أمران:

الأمر الأول: الكتاب

تدل عليها الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: مايدل على وجوب قتال المشركين من غير أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام إلى أن يسلموا أو يقتلوا:

منها: قوله تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بالآخرة﴾

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

ومنها: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُزْهُ لَّكُمْ﴾

ومنها: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾.

الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب مقاتلة أهل الكتاب – اليهود والنصارى ومن يلحق بهما من المجوس والصابئة – حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

كقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾.

الطائفة الثالثه: مايدل على وجوب مقاتلة البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾

فهذه الآيات بإطلاقها تدل على وجوب القتال للدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد من دون تخصيص هذا الحكم بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو طائفة دون طائفة.

الأمر الثاني: الروايات

وهي كثيرة:

منها: مرفوعة ابن محبوب، قال أمير المؤمنين ﷺ: «إن الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره، والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به.

ومنها: عن أبي عبد الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «الخير كله في السيف، وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار».

الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور:

الأمر الأول: شرائط وجوب الجهاد

يشترط في وجوب الجهاد – بالمعنى المذكور – أمور:

الأول: الذكورة، وتدل عليه معتبرة الأصبغ، قال: قال أميرالمؤمنين ﷺ: «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذي زوجها».

الثاني: القدرة، فلا يجب على العاجز كالأعمى والأعرج والشيخ الهمّ والزمن والمريض ونحو ذلك. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱ الأَعرجِ حرجٌ﴾. وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ.

الثالث: إذن الإمام أو نائبه كما سيأتي.

وأما اشتراط الحرية فيه إشكال، فإنه لا يمكن الاستدلال برواية يونس بن يعقوب، ورواية آدم بن علي على اعتبار الحرية؛ لأنهما ضعيفان سنداً أودلالة.

اللّهم إلاّ أن يقال: أنه يدل عليه الإجماع، فإن ثبت هو وإلا فللمنا قشة فيه مجال واسع.

الأمر الثاني: الجهاد واجب كفائي

الجهاد واجب كفائي، فهو واجب على الجميع، وإن قام به بعض فيسقط عن الآخرين. قال في الجواهر: «نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل ولا يبين غيرنا، بل كاد أن يكون من الضروري، فضلا عن كونه مجمعاً عليه؛ مضافاً إلى المعلوم من سيرة النبي ﷺ وأصحابه؛ وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ و قاعدة الحرج.

ويدل عليه أيضاً قول أميرالمؤمنين ﷺ في المروي عنه في دعائم الإسلام:

«والجهاد فرض على جميع المسلمين، لقول الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين، وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوا حتى يكتفوا، قال الله عزوجل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾، وإن أدهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عزوجل: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

مضافاً إلى أن الأصل في الواجبات النظامية والاجتماعية هو الكفاية، إلا ما خرج بالدليل.

الأمر الثالث: اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاص في عصر الحضور وعدم اعتباره في عصر الغيبة.

هل يعتبر إذن الإمام ﷺ أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة، بمعنى أن الجهاد الابتدائي مختص بزمن الحضور، وأما في زمن الغيبة فلا جهاد، أم لا يعتبر إذنهما إلا في زمن الحضور؟

المشهور بين الأصحاب هو الأول. واستدل عليه بوجهين:

الأول: الإجماع.

قال صاحب الرياض: «وإنما يجب الجهاد مع وجود الإمام العادل – وهو المعصوم – أو من نصبه أي النائب الخاص – وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم – . أما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه، كما في ظاهر المنتهى وصريح الغنية، إلا من أحمد كما في الأول، وظاهرهما الإجماع». انتهى ملخصاً.

أجيب عنه بوجوه:

أولاً: إن هذا الإجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة.

وثانياً: لو سلم ثبوته فهو لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم ﷺ، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية.

وثالثاً: إن دعوى الإجماع وعدمه، وكذا البحث عن وجود الإمام ﷺ نزاع صغروي؛ لأن المناط في وجوب الجهاد مطلقاً إمكان بسط الإسلام وإقامة شعائره والدعوة إليه، وكل ما أمكن هذه الجهة وجب، ومالم يمكن ينتفي الوجوب بانتفاء موضوعه، فوجود المعصوم وبسط يده طريق إلى إمكان الدعوة إلى الحق وإعلان كلمة التوحيد، فمع اجتماع الجهة المذكورة في نائب الإمام حال الغيبة يتعين عليه الجهاد من باب انطباق الحكم على موضوعه. نعم، يعتبر لوجوب الجهاد شرائط في نائبه حال الغيبة من بسط يده وإحاطته بالفقه وحسن إدارته وانسلاخه عن الماديات وإحاطة الخبراء به وانقياد عامة الناس له وغيرها من الأمور العقلائية التي يعتبر في الوصول إلى الأهداف التي طرحها الإسلام لمسألة الجهاد.

ولعله تردد صاحب الجواهر في ثبوت الإجماع وقال: «لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك…».

بل لم يجعله المحقق السبزواري مستنداً للقائلين باشتراط الحضور.

الثاني: الروايات

منها: رواية سويد القلاء عن بشير، عن أبي عبدالله ﷺ، قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقال لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبدالله ﷺ: «هو كذلك، هو كذلك».

وناقش فيه السيد الخوئي من جهة السند والدلالة:

أما السند: فلأنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من «بشير» الواقع في سندها هو بشير الدهان، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من «بشير» هنا هو بشير الدهان؛ مع أن المسمى ب«بشير» متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصراً ب«بشير الدهان». نعم روي في الكافي هذه الرواية مرسلاً عن بشير الدهان، وهي لا تكون حجة من جهة الإرسال.

وأما الدلالة: فلأن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه. ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام كزماننا هذا.

ومنها: رواية عبدالله بن المغيرة، قال: قال محمد بن عبدالله للرضا ﷺ – وأنا أسمع -: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له «قزوين»، وعدواً يقال له «الديلم»، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟ فقال ﷺ: «عليكم بهذا البيت فحجوه». فأعاد عليه الحديث، فقال: «عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله ﷺ بدراً، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا ﷺ…».

وأورد عليها السيد الخوئي وقال: «ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقّت لا الحكم الدائم، بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص. ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد، مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الإمام ﷺ وثبوته في زمان الغيبة. ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمان الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعاً لم يجز أخذ الجزية منهم أيضاً. وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدي توفّر شرائطه».

ومنها: خبر الحسن بن علي بن شعبة عن الرضا ﷺ في كتابه إلى مأمون: «والجهاد واجب مع إمام عادل».

وفيه: أن الظاهر أنها في مقام بيان عدم جواز الجهاد مع الجائر الظالم. ولو سلم فغاية ما يدل عليه أنه يجب الجهاد بإذن الإمام المعصوم في زمان الحضور.

وبعبارة أخرى: لو سلم دلالة هذه الرواية أو غيرها على توقف الجهاد على إذن الإمام ﷺ فالقدر المتيقن هو توقفه عليه في زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا. كيف وقد اهتم القرآن الكريم بالجهاد في ضمن العمومات والنصوص التشريعية، وورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال على المسلمين مع الكفار حتى يسلموا أو يقتلوا، ومن الضروري أنه لا يقوي الإسلام ولا يقام شعائره إلا بالجهاد مع الدعوة إلى الدين، بل العقل يحكم بالضرورة بقلع مادة الفساد والظلم مهما أمكن، وتلك العمومات لا يخصص إلا بعدم التمكن.

الأمر الرابع: اعتبار إذن الولي الفقيه في زمان الغيبة.

لو قلنا بمشروعية الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الولي الفقيه أو لا؟

التحقيق أن الجهاد بما أنّ فيه أهداف عالية كالدعوة إلى الإسلام، ورفع موانع الدعوة، وبما أن فيه عواقب متعددة كقتل النفوس وهدم الأموال وصرف بيت المال، فلا يجوز الابتداء به إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط التي أهمها بسط يده وتوفر موجبات الغلبة لديه، وإحاطته بالفقه عملاً وعلماً، ومشورته مع الخبراء وحسن تدبيره، وشجاعته وجهده في الورع والتقوى وغيرها من الأمور العقلائية المقررة في سنة المعصومين ، بحيث يكون مرآة للشريعة وكان أمره نافذاً في عامة الناس بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة.

فإذا تحققت الشرائط يتعين على الفقيه الجامع للشرائط أن يتصدى له، سواء تحت عنوان الولاية العامة، كما هو الحق، وذهب إليه صاحب الجواهر، حيث قال:

«لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك، وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمان الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد». أو تحت عنوان الحسبة كما ذهب إليه السيد المحقق الخوئي.

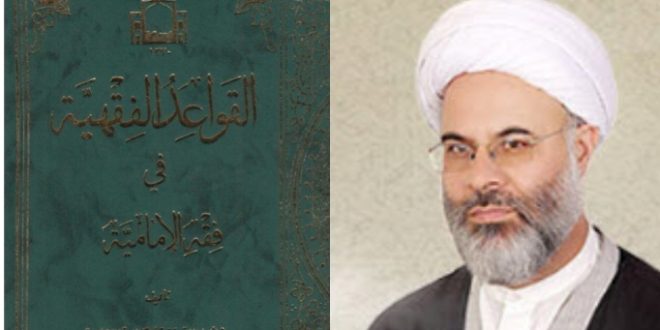

المصدر: كتاب القواعد الفقهية في فقه الإمامية للأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في مجلدين / الجزء الاول ص374

تحميل الكتاب

الاجتهاد موقع فقهي

الاجتهاد موقع فقهي